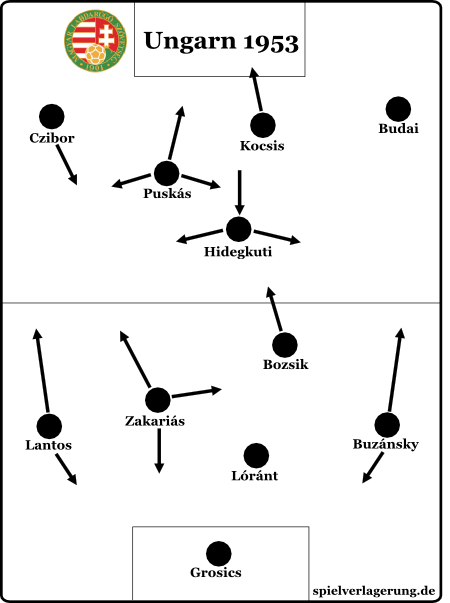

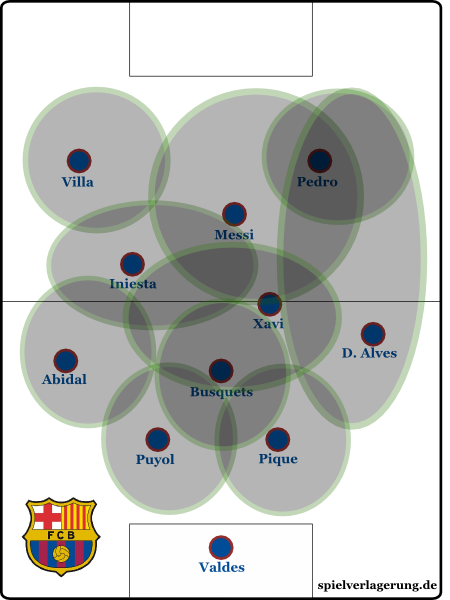

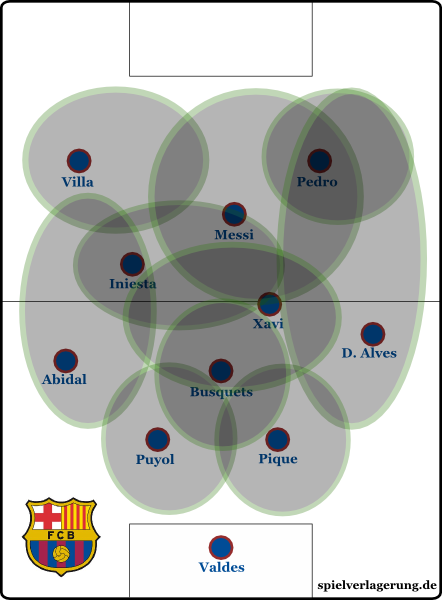

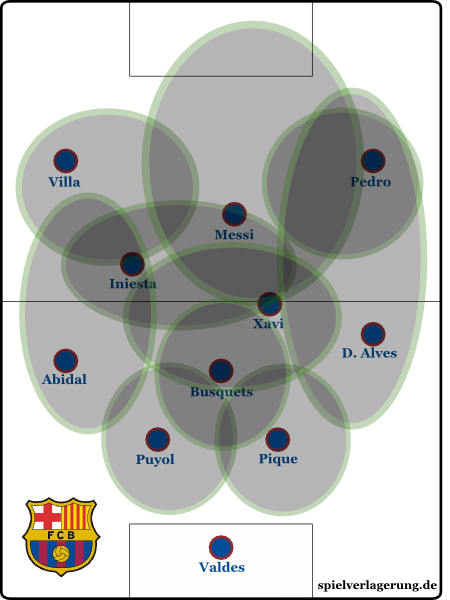

Sir Alex Ferguson wird als größter Manager aller Zeiten gesehen, doch seine Erfolge werden vorrangig auf die individuelle Qualität seiner Spieler und die richtige Einbindung dieser durch ihn und seine Motivationsfähigkeiten zurückgeführt. Diese ‚Traineranalyse‘ beschäftigt sich näher mit Fergusons Methoden.

Motivation alleine trifft es nämlich nicht, Ferguson war, um im SV-Jargon zu bleiben, psychologisch enorm „weiträumig“. Nicht nur die Motivation der Spieler beherrschte er perfekt, sondern viele andere Kleinigkeiten. Dazu war er taktisch und strategisch keineswegs schwach und wie auch in der Trainingsmethodik wohl unterbewertet. Dennoch dürfte die Psychologie den größten Stellenwert bei Ferguson eingenommen haben. Besonders die Überzeugung seiner Spieler von ihnen selbst war wohl sein größtes und konstantestes Merkmal über all diese Jahre.

Du bist der Beste! Und du bist der Beste! Und du bist der Beste!

In der Psychologie gibt es ein Konzept namens „Selbstwirksamkeitserwartung“. Im Grunde bedeutet es, dass man sich zutraut in einer bestimmten Situation eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen und/oder ein spezifisches Ziel zu erreichen. Es ist also nicht gleichzusetzen mit dem Selbstvertrauen, welches eher etwas Allgemeineres darstellt. Im Sport ist die Selbstwirksamkeit enorm wichtig, um bestimmte Aufgaben und Anforderungen (beispielsweise innerhalb eines Fußballspiels) erfüllen zu können.

Auch wenn Ferguson der Begriff selbst („self-efficacy“ im Englischen) womöglich nicht einmal geläufig ist, so war er enorm fokussiert darauf den Spielern den Glauben an sich selbst zu vermitteln. Insbesondere ihnen im Rahmen von bestimmten Zielen und Aufgaben betonte er die spezielle Qualität seiner Spieler – vor der Mannschaft oder in Einzelgesprächen –, um sie auf die kommenden Herausforderungen einzustellen.

Neben der erhöhten Wahrscheinlichkeit durch das größere Selbstvertrauen hatte diese Vorgehensweise noch einige andere interessante Effekte. Im Training konnte Ferguson den Spielern hohe Ziele vorgeben und an ihren Ehrgeiz und an ihr Selbstbewusstsein appellieren, diese Ziele zu erfüllen und sie auch erfüllen zu können. Ohne Letzteres ist sämtliches Training obsolet bzw. wird alibihaft ausgeführt. Desweiteren entstand ein größerer Konkurrenzkampf, da sich kein Spieler schlechter als der andere halten sollte und hielt.

Ferguson führte zum Beispiel sogar mit einem Jugendspieler ein Einzelgespräch und trichterte ihm ein, er sei besser als Cristiano Ronaldo. Wieso kam Ferguson überhaupt auf diese Idee? Er hatte beobachtet, dass der Jungspieler ehrfürchtig Cristiano beim Essen vor sich gelassen hatte – das Einzelgespräch folgte umgehend.

Zusätzlich entstand eine Siegermentalität im ganzen Team. Jeder hielt sich für den besten und für einen Teamplayer. Die Atmosphäre war fordernd, ehrgeizig und wo man sich umsah, konnte man ehrgeizige Spieler voller Selbstvertrauen um sich herum beobachten, die sich aber gegenseitig unterstützten. Kam ein neuer Spieler in den Verein, wurde ihm dieser Glaube an die eigene und somit auch an die kollektive Qualität sofort eingeimpft, falls er nicht schon so ein „Siegertyp“ war.

Um seine Spieler einschätzen zu können, hatte Ferguson sich sogar ein großes Repertoire an Prüfungen angeeignet.

Versteckte Tests der Spieler

Wie schon die Anekdote mit dem Jungspieler, der sich doch gefälligst für so gut und talentiert wie Cristiano Ronaldo halten soll, gezeigt hat, besitzt Ferguson eine hervorragende Beobachtungsgabe und beeindruckende Daueraufmerksamkeit. Ehrfurcht in einem Haufen von Spielern an einem Buffet zu erkennen, traut man womöglich nicht jedem zu. Viele solcher unscheinbaren, aber für Ferguson speziellen Vorfälle nutzte er zur Analyse der Persönlichkeitsstruktur seiner Spieler. Andere Tests waren allerdings deutlich geplanter.

![Ferguson 2011: Wahrscheinlich ist das Klatschen bewusste Manipulation des gegnerischen Linksaußen.]()

Ferguson 2011: Wahrscheinlich ist das Klatschen bewusste Manipulation des gegnerischen Linksaußen.

Einer sah wie folgt aus: Nach einem Spiel bietet Ferguson einen Spieler zum Einzelgespräch ins Büro. Sobald der Spieler ins Zimmer kommt, geht das Licht aus und ein Video springt an. Ein großer Fehler des Spielers in dieser oder einer der vergangenen Partien wird gezeigt, woraufhin der Spieler die Szene selbst analysieren soll. Neben der inhaltlichen Komponente nimmt Ferguson insbesondere Rücksicht darauf, wie sich der Spieler verhält. Beschuldigt er andere Mitspieler? Relativiert er seinen Fehler? Gelobt er sofort Besserung? Auf welche Weise tut er es? Wie sehen seine Mimik und Gestik aus?

Die Antwort dient in ihrer Gesamtheit als introspektives und projektives Verfahren zur Persönlichkeitsbeeinflussung und –manipulation des Spielers. Die Selbstanalyse des Spielers und die Beurteilung des Spielers, was Ferguson mit dieser Art der Analyse erreichen möchte, werden ebenso wie seine Reaktion insgesamt betrachtet.

Ähnliches praktizierte Ferguson auch schriftlich. Immer wieder ließ er vorrangig Jugendspieler kleine Tests ausfüllen, wo per Paper&Pencil-Verfahren nach guten und schlechten Spielen, besonderen Eigenschaften und ähnlichem gefragt wurde. Ferguson war immer auf der Suche nach enorm kritischen, selbstkritischen und dennoch ehrgeizigen und selbstbewussten Spielern. So schnitt die legendäre „Class of 92“ um Beckham, Giggs und Co. bei diesen Tests als Jugendspieler enorm gut ab, weil sie schlichtweg überkritisch und in der Kritik enorm selbstorientiert waren.

Der selbstkritische, die Teamleistung internalisierende, dabei aber stabile und mit positiv adaptivem Coping versehene Spieler wurde von Ferguson bewusst gesucht. In der Psychologie gibt es auch das Konzept des „High Achiever“. Diese konzentrieren sich in ihren Aktionen nicht darauf, Fehler zu vermeiden, sondern Erfolg zu suchen. Auch das war von Fergusons explizit erwünscht.

Diese Charaktereigenschaften im Verbund mit dem vermittelten Glauben an die eigene Qualität oder das Erreichen einer enorm hohen Qualität erzeugten einen interessanten Ketteneffekt.

Es ist wichtig, was man glaubt, nicht, was ist

Man stelle sich vor, man ist überzeugt davon auf ein sehr hohes Level kommen zu können, ist aber noch davon entfernt und geht davon aus, man gibt zurzeit keine guten Leistungen ab. Gleichzeitig ist man sich aber sicher, dass man es sicher kann; existiert eine bessere Motivation für ein intensives Training?

Die Motivation ist intrinsisch, langfristig und durch das immer wieder neue Vorgeben von höheren Zielen ist der Entwicklung keine wirkliche Grenze gesetzt. Genau damit spielte Ferguson: Es geht immer besser, auch wenn es schon gut ist, und jeder Spieler kann das noch höhere Level erreichen. Ferguson trichterte seinen Spieler ein, es wäre eine Schande, wenn man auf dem jetzigen Leistungsniveau verbleiben würde.

Einzelne Anekdoten (teilweise aus der Literatur und sogar aus dem Kriegswesen übernommen), Ansprachen und eine gute Mischung aus Lob und Kritik sorgten für dieses Mindset und diese Denkstrukturen in Fergusons Mannschaften – insbesondere im Verbund mit der hohen Selbstwirksamkeitserwartung jedes Einzelnen und im Kollektiv. Das zeigt folgende Geschichte von Gary Neville sehr schön:

‘Three or four times a season he’ll make the same speech – and it never fails to work. “Look around this dressing room,” he’ll say, “Look at each other and be proud to be in this together.” He’ll point to an individual. “I’d want him on my team, and him, and him.” By the time he is finished, you can feel the hairs on the back of your neck standing to attention. Your skin will be covered in goose bumps. Your heart will be thumping. Before you go out, he’ll stand at the dressing room door. No player leaves without him being there pre-match and at half-time. You walk past him and he shakes the hand of every player and every member of staff. He doesn’t have to say anything. He’s the boss, probably the greatest manager ever in this country. What more motivation do you need?’

Niemand zweifelt daran, dass er seine Mitspieler im Team haben möchte. Und das Wissen davon wird vor dem Spiel noch verstärkt. Gleichzeitig kann er einzelne Spieler ansprechen, ohne sie aus dem Team herauszuheben. Und selbst wenn er es tut: Na und? Jeder Spieler sieht sich als genau den Spieler, den er gerade herausgehoben hat. Kurzum – das ist eine absolut geniale Ansprache.

Verstärkt wird der Effekt durch die aufgehängten Poster von früheren Kapitänen, alten Erfolgen und das Erzeugen von einem Mythos um den Verein selbst. Uniteds Spieler erhielten zum Beispiel auch Geschichtsstunden, erfuhren alles über den tragischen Flugzeugunfall der Busby Babes in den 50ern, beschäftigten sich durch das gemeinsame Besuchen des Grabmals damit und letztlich war es auch die Uniformität (gleiche Trikots bei Auftritten, bestimmte Regeln für alle, etc.), welchen die Identifikation mit dem Verein selbst verstärkten.

‘Remember who you are, remember that you are Manchester United players. Remember what you did to get here, now go and do it one more time. And you’ll win.’ – Eine von Fergusons Ansprachen

Dazu wurde um den Verein durch konstante Affirmation eine Aura erzeugt: Von Siegeswille, Überlegenheit, Tradition, bestimmten Charaktereigenschaften und vielem mehr. Ferguson soll sogar vor Spielen auf europäischem Boden im Training ein uraltes United-Trikot getragen haben, um die Spieler an die Tradition des Vereins zu erinnern und sie auf Europa einzustimmen.

Gemeinsam mit der Selbsteinschätzung des Spielers, den hohen individuellen und kollektiven Zielen war der Verein als fundamentaler Rahmen enorm wichtig zu einer langfristigen und durchgehenden Motivation der Spieler. Desweiteren ermöglicht es, die Selbstkonsistenz der Spieler (positiv) zu manipulieren und mithilfe kognitiver Dissonanz zu beeinflussen.

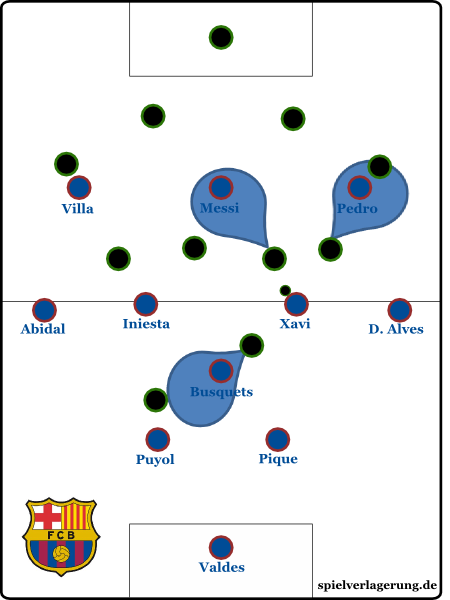

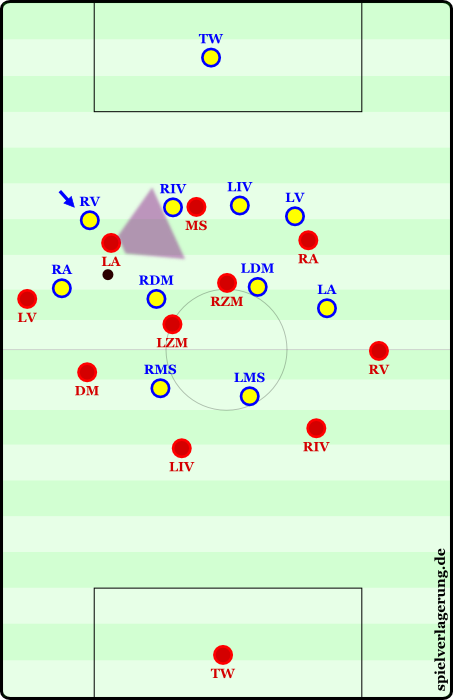

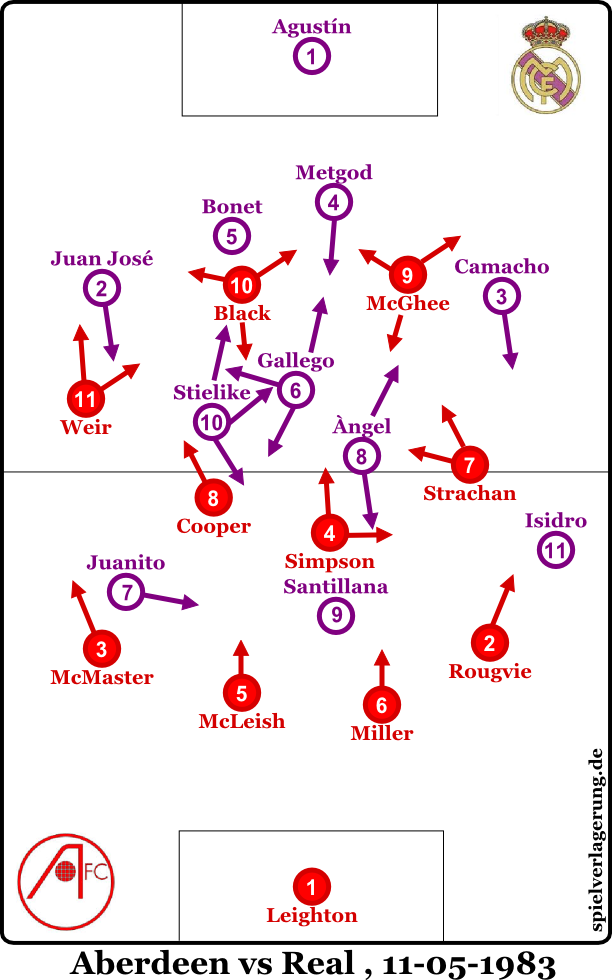

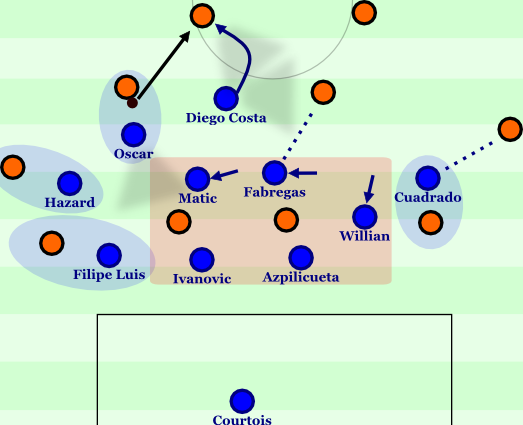

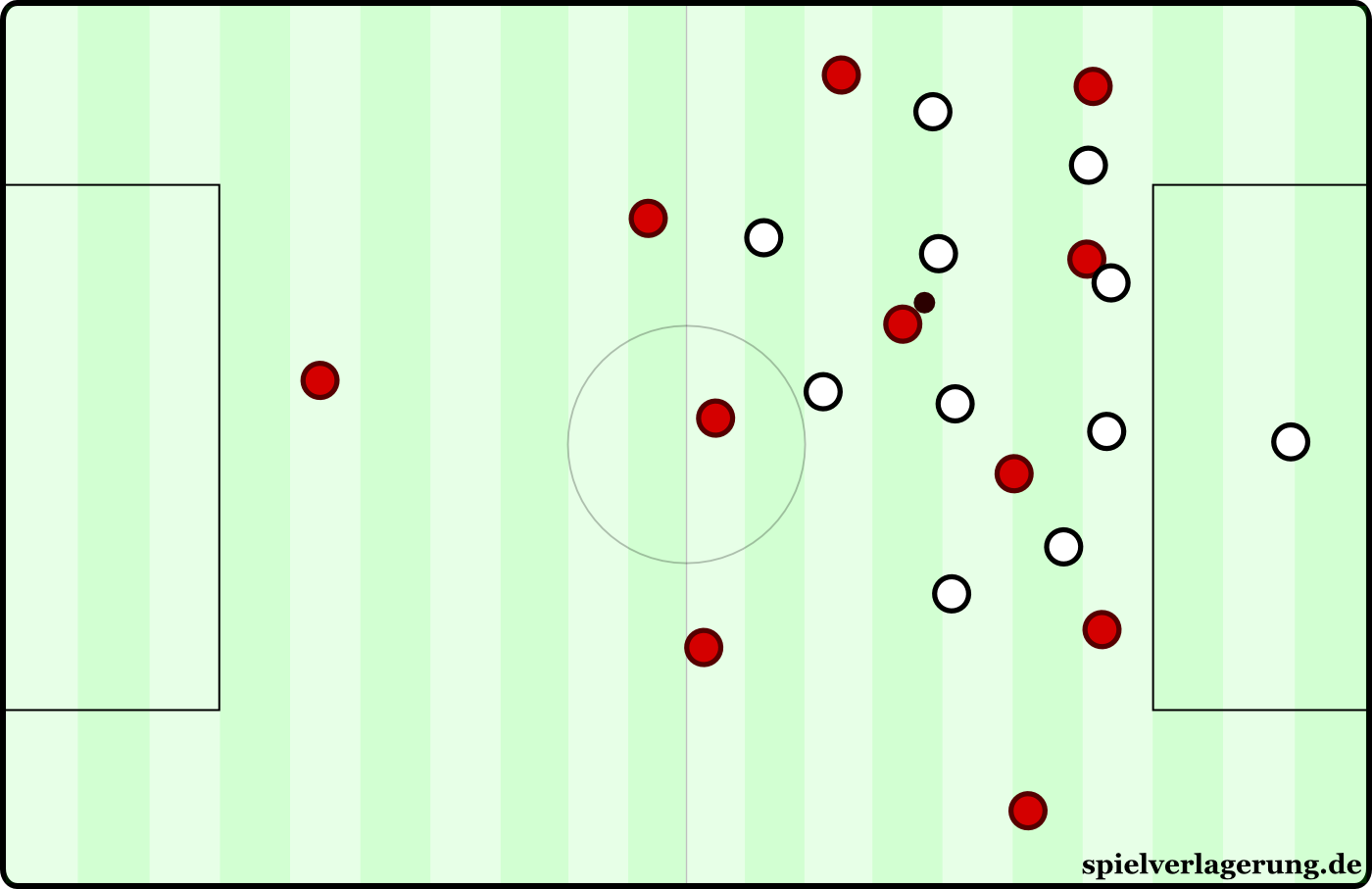

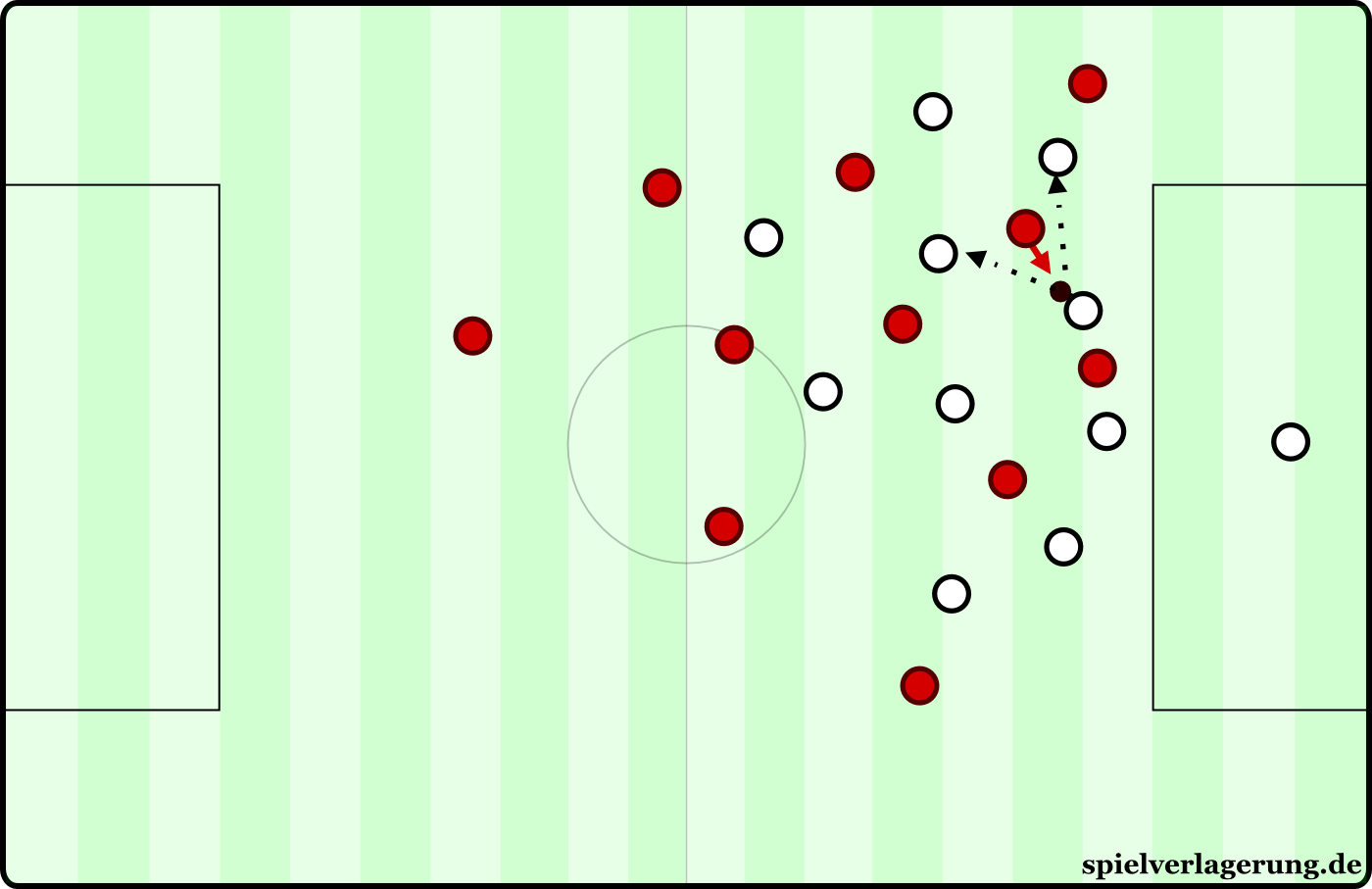

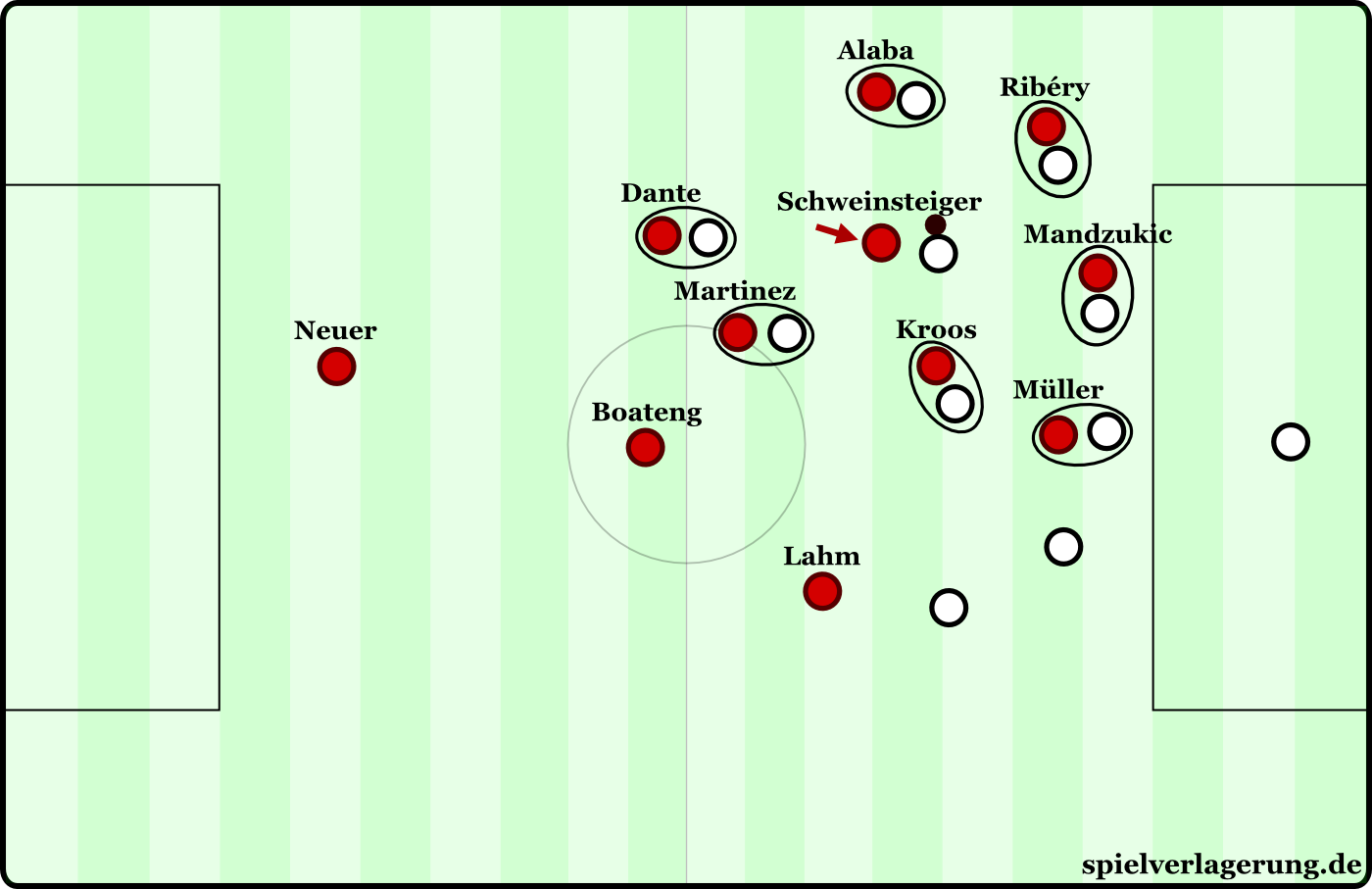

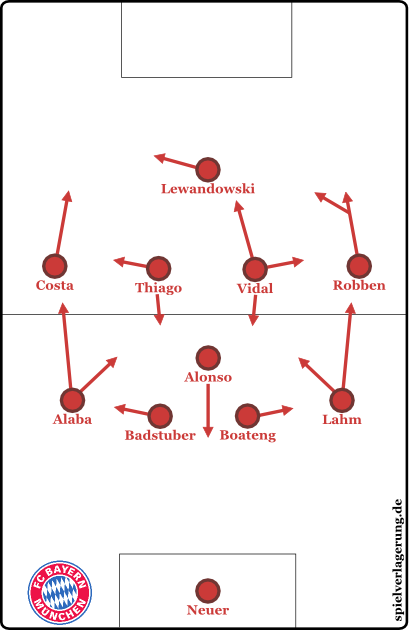

![Asymmetrisches 4-4-2/4-3-3 gegen Real]()

Asymmetrisches 4-4-2/4-3-3 gegen Real

Was bedeutet das? Bei der Theorie der Selbstkonsistenz geht man davon aus, dass eine Person versucht die innere Ordnung aufrechtzuerhalten. Jede Person hat ein „Selbst“, welches aus vielen rollen- und situationsvariablen „Selbstbildern“ besteht. Jeder Mann verhält sich vor Freunden anders als vor Bekannten und in der Arbeit sieht es wieder anders aus. Die Unterschiede können hierbei laut empirischer Evidenz viel größer sein, als gedacht. Die extremsten Beispiele dürften (je nach Definition von aktiven Selbstbildern) die Experimente von Milgram, Zimbardo und Jones sein.

Innerhalb dieser Selbstbilder, so die Theorie, möchte man konsistent bleiben. Das bedeutet, sich an bestimmte Prinzipien halten, sich langfristig nicht zu widersprechen und insgesamt kongruent zu sein. Die Selbstkonsistenz kann aber angegriffen werden, wenn man den eigenen Erwartungen nicht gerecht wird. Das Spielen mit dem Zweifeln-lassen an der Selbstkonsistenz und Schaffen neuer Motivation war Fergusons Spezialgebiet. Funktionierte es nicht mehr oder kratzte jemand am erzeugten Rahmen, welcher den anderen Spielern das nötige Fundament für diese Manipulation gab, musste er gehen.

Disziplin und Fluktuation zur Qualitätssicherung

Die Anekdote mit der Party von Sharpe und Giggs aus dem Trainerporträt zeigt, wie konsequent Ferguson das Befolgen der internen Spielregeln nahm. Nach der Party forderte er von Lee Sharpe gar das Ende seiner Beziehung mit seiner damaligen Freundin und den Umzug in ein neues Haus, bei Giggs ging der Monatslohn flöten und er wollte die Mutter des jungen Spielers anrufen; wovor Giggs panische Angst zu haben schien.

„Schließe die Spieler nie ins Herz, weil sie dich bescheißen werden“ – Jock Stein zu Ferguson

Seine Beobachtungsgabe nutzte Ferguson ebenfalls. Anhand der Rasur, der Wochentage und des Trainingsplans konnte er häufig bei jungen Fußballern nachverfolgen, ob sie am Abend zuvor feiern waren. Das Annagen von Fergusons Autorität und seinem Status als Respektsperson wurden aggressiv im Keim erstickt. In Fergusons Anfangszeit wurde der Kapitän noch vor Saisonbeginn verkauft, weil er hinter Ferguson eine unanständige Geste gemacht hatte. Ein anderer Spieler überholte Ferguson auf der Autobahn und erhielt eine Geldstrafe.

Auch nachlässiges Training und leblose Mannschaftsleistungen wurden von Ferguson gnadenlos zusammengeschrien. Allerdings wäre es falsch, wenn man Ferguson als Disziplinfanatiker bezeichnet. Vielfach konnte er sehr umgänglich sein. Das „Hairdyertreatmant“ – das Anschreien eines Spielers aus nächster Nähe – gab es viel seltener als von vielen vermutet.

„Es ist nicht falsch, seine Contenance wegen den richtigen Beweggründen zu verlieren.“ – Jock Stein zu Ferguson

Nur bestimmte Aktionen verdienten diese Behandlung vereinzelt, nach Aussage vieler Spieler kam es häufig monatelang nicht vor. Oftmals gab es von Ferguson sogar aufbauendes Lob nach Rückständen oder ganz ruhige Ansprachen, wenn die (kämpferische) Leistung akzeptabel war.

Ferguson konnte zwar situativ zum Magath werden, doch hatte auch andere Facetten. Mit Giggs gab es über die ganzen Jahre hinweg einen überaus scherzhaften und freundschaftlichen Umgang, für Beckham war er lange Zeit eine Vaterfigur und für seine gesamte Familie wie ein Freund. Erst, als sich Beckham vom Fußball abwandte – Ferguson bemerkte z.B. einen veränderten Umgang mit Kritik und verringerten Einsatz im Training zusätzlich zu inkonstanteren Leistungen –, begannen die Streitereien inkl. der legendären „Ferguson-schießt-Beckham-einen-Schuh-an-den-Kopf“-Geschichte, welche zum Abgang des Superstars führte.

‘If you lose, you’ll go up to collect losers’ medals and you’ll be six feet away from the European Cup,’ Ferguson said as the players prepared themselves for the second half. ‘But you won’t be able to touch it. I want you to think about the fact you’ll have been so close to it and for many of you that will be the closest you’ll ever get. And you will hate the thought for the rest of your lives. So just make sure you don’t come back in here without giving your all.’ – Ferguson zu seinen Spielern in der Halbzeit des 99er-Finales

Die konsequenten Verkäufe oder gar teuren Kündigungen wie einst mit Kapitän Roy Keane warne ebenfalls ein Markenzeichen Fergusons. Das rechtzeitige Eingreifen bei möglichen langfristigen Unruhestiftern im Gesamtgefüge stand über jeder Leistung und jedem Status. Einen neuen Superstar konnte man kaufen, einen harmonischen, ruhigen und ehrgeizigen Kader allerdings nicht. Dies sorgte im Verbund mit ständiger personeller Fluktuation für die langjährigen Erfolge Fergusons außerhalb und auf dem Platz durch immerwährenden Konkurrenzkampf, Harmonie im Kader und Fergusons Status als Autorität.

‘Not one of you can look me in the eye, because not one of you deserves to have a say.’ – Ferguson zu seinen Spielern nach einer schwachen Halbzeit

Desweiteren gab es bei United immer einen durchgehenden, graduellen Prozess. Im Gegensatz zu vielen anderen Mannschaften kam es dadurch kaum vor, dass United an älteren Spieler zu lange festhielt. Immer wurde analysiert, wie würde dieser Spieler in drei Jahren aussehen. Ist er fit? Kann er seinen Status innerhalb der Mannschaft aufrechterhalten? Was passiert, wenn er das nicht kann? Wie entwickeln sich die anderen Spieler? Wie könnten die Systeme in den nächsten Jahren durch die personellen Veränderungen aussehen?

Innerhalb dieses langfristigen Plans wurden immer wieder Zwischenziele gesetzt.

Variable Zielsetzung als praktisches Mittel für alle Situationen

Ein enorm wichtiges Konzept in der Sportpsychologie ist es, dass man sich operative Ziele setzt. Rein strategische Ziele oder das Trainieren ohne ein bestimmtes Ziel führen zu geringerer Motivation und geringerer Trainingsintensität, welche sich letztlich schon mittelfristig in der Leistung widerspiegelt. Ferguson nutzte darum vielfach das Setzen von konkreten kurzfristigen Zielen im Verbund mit bestimmten langfristigen Zielen ein, um seine Spieler in allen Aspekten an der Stange zu halten und zu hoher Disziplin und Intensität in allem zu motivieren, ob Training, Spiel oder auch außerhalb des Platzes.

Interessant ist auch die Wechselwirkung davon mit der Effektivität des Trainings selbst. Glaubt man Fußballkonditionstrainern wie Jan van Winckel und seinem Team („Fitness in Soccer“) oder Raymond Verheijen („The Original Guide to Football Periodisation“), so ist eine spielähnliche Intensität (oder höher) unabdingbar, um ein intensives Fußballspiel – taktisch, technisch und körperlich – umsetzen zu können.

Dies kombinierte Ferguson mit dem Setzen von Leistungs-, Prozess- und Ergebniszielen. Spieler erhielten schon in jungen Jahren langfristige Ziele, wohin sie sich entwickeln sollten (Leistungsziele). Oder, um das Modell von Elliot (1999) zu nutzen, sie erhielten sowohl annähernde Lern- als auch annähernde Leistungsziele für Fähigkeiten und Meilensteine in ihrer Karriere, welche sie erlernen und erreichen sollten. Mittelfristig gab es Prozessziele, welche bestimmte Ziele im Ablauf zu einem bestimmten (meist kollektiven) Erreichen darstellen. Was muss passieren, um dieses Jahr Meister zu werden, ist beispielsweise ein mögliches Fundament für das Bilden von Prozesszielen.

Entscheidend waren aber die vielen kurzfristigen Ergebnis- und Handlungsziele. Diese waren auf die nächste Zeit gemünzt – von einer bestimmten Sequenz von Spielen bis sogar zu einzelnen Trainings – und dienten der kurzfristigen Motivation der Spieler. Damit wurden die Spieler im Verbund mit der Trainingsarbeit selbst, der Videoanalyse und der taktischen Einstimmung auf den Gegner für die kommenden Partien vorbereitet.

Außerdem ist es auffällig, wie präzise sich Ferguson an das „SMART“- bzw. das „SMARTER“-Modell hielt. Dieses Wort ist eine kleine Richtlinie zum korrekten Bilden von Zielen. SMARTER steht hierbei für Folgendes:

![]()

Besonders die letzten Punkte sind im Fußball extrem wichtig. Die Analyse und Re-Analyse der Leistungen und der Ziele sind wichtig, um beim Bilden neuer Ziele die anderen fünf Anforderungen erfüllen zu können. „E“ und „R“ in diesem Schema werden häufig auch als „ethnisch“ und „rewarding (belohnend)“ oder „ressourcenorientiert“ definiert, was Ferguson ebenfalls berücksichtigte.

Dieses Geben von immer wieder neuen und spezifischen Zielen innerhalb eines größeren Rahmens zur persönlichen Entwicklung des Spielers sorgte auch dafür, dass sie den Fokus wechseln konnten. Nach Spielen konnte im Training durch das Geben von neuen Zielen von der letzten Partie, z.B. nach Niederlagen, abgelenkt werden. Ferguson war nach Niederlagen selten sauer oder aggressiv, sondern richtete den Blick seiner Spieler (und von sich selbst) sofort mit Optimismus in die Zukunft.

Dieser Perspektivenwechsel verhinderte, dass sich die Spieler von Misserfolgen beeinflussen ließen. Im Trainingsgelände von United gab es sogar eine Zone, welche vorrangig diesem Perspektiven- und Fokuswechsel diente.

Ein Auszug aus dem Buch „How to think like Sir Alex Ferguson: The Business of Winning and Managing Success”:

Another effective solution is to have a transition zone. The coaches at Manchester United do this to help their players block off distractions from their home life and focus on playing football. They draw a white line about ten yards behind the training pitches. The area behind the line is the ‘thinking zone’. In the thinking zone, the players receive feedback from the coaches about the aims of the session. Once they have figured out what they want to do, they cross the line into the ‘play zone’. Before they cross the line, the players must begin focusing on the session and forget any distractions. The coaches start the session with an exercise which requires the players to keep possession of the ball. As each player arrives on the field, he must try to win the ball from the previous one. When this well-established routine has fully switched on all the players, the coaches know they are focused and ready for quality practice.

Ein weiteres Beispiel, wie Ferguson nicht nur die Psyche seiner Spieler positiv beeinflusst, sondern auch das Training und die Trainingsintensität. Zusätzlich baut Ferguson noch ein paar interessante Aspekte ins Training, in seine Einzelgespräche und in die Ansprachen mit ein.

Fokussierung einzelner Spieler und adaptive Kritik

Seine Spieler erhielten zum Beispiel Lob für bestimmte Eigenschaften oder für bestimmte Vorreiterrollen. Das war besonders bei kämpferischen Aspekten der Fall. Wenn man einzelne Spieler für ihren Einsatz lobt und dies passend macht, zum Beispiel aus jedem Mannschaftsteil einen Akteur, können sich die anderen Spieler an diesem Akteur orientieren. Andererseits wird dieser Spieler seinen Einsatz und seine Laufbereitschaft noch intensiveren und fokussieren. Er hat nicht nur Lob als Motivation zur Aufrechterhaltung erhalten, sondern fühlt sich diesbezüglich von seinen Mitspielern beobachtet und fühlt sich auch verantwortlich durch seine Vorbildwirkung. Öffentliche Kritik der Spieler gab es allerdings nicht. Kritische Punkte wurden in Einzelgesprächen oder anonymisiert angesprochen.

Ein Motivationstrick Fergusons war auch folgender: Nach dem ersten Meistertitel verkündete Ferguson, er wisse, drei Spieler würden die Mannschaft in der kommenden Saison im Stich lassen. Dazu hielt er drei Kuverts nach oben und sprach davon, dass die Namen der fraglichen Spieler sich in diesen Kuverts befinden. Die Ablenkung vom Meistertitel war perfekt und jeder Spieler musste sich trotz der Erfolge konzentrieren, um nicht als Buhmann im Team zu gelten.

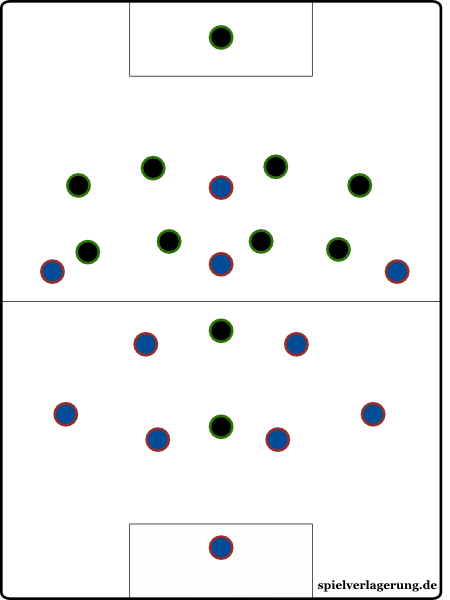

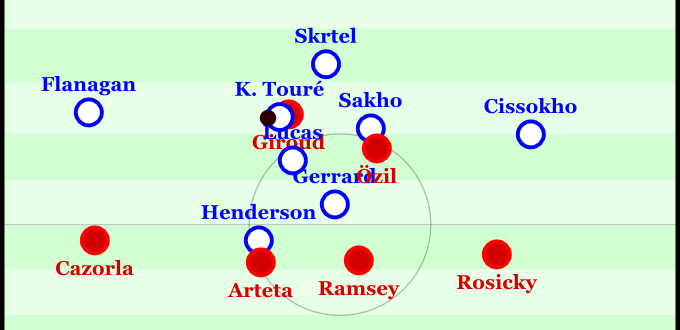

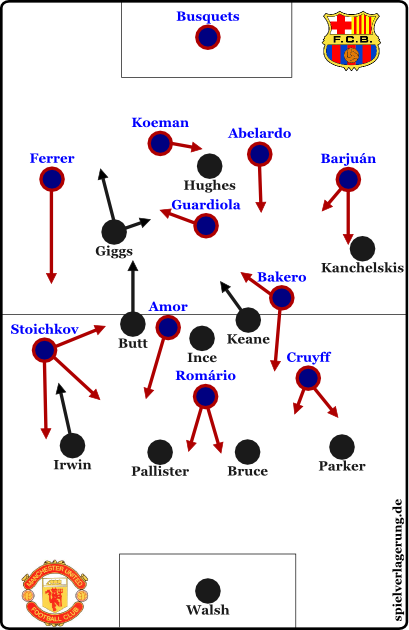

![Barcelona vs ManUtd, 1994]()

Barcelona vs ManUtd, 1994

Interessanterweise zeigte Brendan Rodgers, wie situativ man solche Spielchen anwenden muss. Der Trainer von Liverpool kopierte diesen Trick von Ferguson und wendete ihn in seiner Anfangszeit bei Liverpool an. Das geht allerdings komplett an der Sache vorbei. Einerseits fehlt mit dem Meistertitel ein direktes Motiv, andererseits ist es bei ihm weder authentisch noch passend, weil bei Liverpool noch kein solches Umfeld wie bei United durch Ferguson damals entstanden ist. Und: Inkonstantere und schwächere Mannschaften werden deutlich häufiger Enttäuschungen haben. Rodgers hätte also eher einen Serienbrief verfassen müssen.

Ferguson hingegen war ein Meister der situativen Anwendung. Stellte er einen Spieler nicht auf, so führte er das vor versammelter Mannschaft auf kleinere Gründe zurück, häufig die Taktik. Danach folgten unter vier Augen Einzelgespräche und Ferguson beantwortete, wieso der Spieler nicht aufläuft und was ihm sonst einfiel. Diese intelligente Art zu kritisieren zeigte er auch öffentlich und nach Spielen.

Bei Louis van Gaal in seiner Zeit bei Bayern sprach man diesbezüglich auch von „azyklischer Kritik“. Nach guten Spielen wurde kritisiert, um die Motivation hochzuhalten und die Arbeit an kleineren Aspekten weiterhin zu fokussieren. Bei schlechteren Partien gab es wiederum positive Kritik. Die Spieler werden damit aus der Schussbahn genommen, es soll keine schlechte Stimmung entstehen und Optimismus vor der nächsten Aufgabe verbreitet werden.

Im Training selbst war Ferguson sogar ausschließlich positiv, wie er selbst sagt:

‘There is no room for criticism on the training field. For a player – and for any human being – there is nothing better than hearing, “Well done.” Those are the two best words ever invented in sports. You don’t need to use superlatives.’

Der letzte Satz ist hierbei ebenfalls wichtig. Superlativen und spezifisches Lob sorgen für eine vermeintlich vom Trainer erzeugte Hierarchie der Fähigkeiten der Spieler und generell einem Ranking der Wichtigkeit von Eigenschaften, welches Fergusons Vermittlung von Selbstwirksamkeit und Selbstvertrauen an seine Spieler widersprechen würde.

Jeder Spieler ist individuell und für (s-)eine bestimmte Rolle im Team unersetzlich. Ferguson wusste das, weil er auch über die Wichtigkeit von dem Einfluss von Taktik auf die Psychologie und umgekehrt wusste. Bestimmte Spielertypen eigneten sich für besondere Situationen schlichtweg taktisch und/oder psychisch besser, auch wenn dieses Spiel nur einmal in zwei Jahren stattfinden sollte. Und Ferguson war ein Meister darin, mit diesem Wissen Gegner zu zerstören.

Der Gott der taktik- und strategiepsychologischen Manipulation

Ferguson sprach jüngst in einem Interview davon, was das Geheimnis hinter der sogenannten Fergie-Time eigentlich ist. Zur Info: Als Fergie-Time wird jene Zeit bezeichnet, welche Schiedsrichter Manchester United angeblich zu viel an Nachspielzeit geben und in der United schon zahlreiche Spiele gedreht hat bzw. gedreht haben soll. Studien haben zwar ergeben, dass United nur marginal und nicht signifikant mehr Nachspielzeit als andere Topteams erhalten hat, doch der Mythos lebt bis heute.

Vor einigen Tagen erklärte Ferguson, dass er absolut keine Ahnung hatte, wie viele Nachspielzeit gespielt werden sollte oder gespielt wurde. Er deutete schlichtweg auffordernd auf seine Uhr, um die Schiedsrichter und den Gegner zu beeinflussen. Sahen die Gegner ihn im Verbund mit dem Mythos Fergie-Time und Uniteds Aufholjagden im Kopf mit der Uhr an der Seitenlinie dastehen, gerieten sie laut Ferguson bereits in Panik.

Diese Panik wiederum beeinflusste ihre Spielweise und sorgte für mehr Fehler, wodurch United durchaus häufiger treffen konnte und der Mythos zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung wurde. Taktikpsychologie beobachtete Ferguson gar 1999 im CL-Finale:

‘The Bayern players had lost all positional discipline: they were like men staggering away from a plane crash. I knew that they’d gone, mentally.’

Die Verbindung zwischen mentaler Instabilität und positioneller Disziplin zu machen, ist durchaus beeindruckend und selten. Viele fokussieren sich in ihren Analysen auf nur eines davon, doch meist interagieren Taktik und Psychologie miteinander. Fergusons legendäre „Mind Games“ mit anderen Managern waren ebenfalls durch diese Denkweise angetrieben.

Aussage wie „wir sind in der zweiten Saisonhälfte besser“ waren nicht (nur) für die Presse und für die eigene Mannschaft gedacht, sondern sollten den gegnerischen Trainer und das gegnerische Team negativ beeinflussen und sie zu Fehlern in der taktischen und strategischen Ausrichtung verleiten. Interessanterweise war es ausgerechnet Ancelotti in seiner kurzen Zeit bei Chelsea, der mit der simplen Aussage „sind wir auch“ den Effekt neutralisierte und womöglich sogar eher Druck auf United ausübte; immerhin war er nach Fergusons Aussagen einer der ersten exklusive Mourinho, den man mit so etwas kaum beeinflussen konnte.

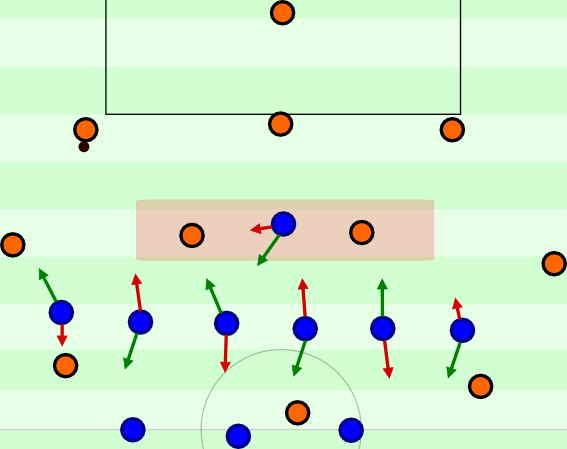

Taktik- und strategiepsychologische Aspekte ließ Ferguson außerdem bewusst ins Training einbauen. So gab es Trainingsspiele, in der sich eine Mannschaft von Beginn an in Rückstand befand und es nur noch ein bestimmtes Zeitlimit gab (welches variierte), um das Spiel noch zu drehen. Dadurch wurde die verteidigende Mannschaft in der Strafraumverteidigung und im Konterspiel geschult, die angreifende Mannschaft hingegen sollte lernen konstruktiv und zielorientiert anzugreifen, dabei aber abgesichert und ruhig zu bleiben. Ferguson vermittelte als bewusst die Kontrolle des Spielrhythmus in unterschiedlichen Phasen an seine Mannschaft.

Die rein psychologische Komponente in dieser Übung ist ebenfalls beachtlich – z.B. das Coping nach weiteren Gegentoren oder die Effekte auf beide Teams bei gelungener Aufholjagd. Ferguson war nach eigener Aussage der Meinung, dass Glück kein Zufall ist, sondern durch die Begebenheiten erzwungen wird. Man solle versuchen, alles zu kontrollieren, was man nur irgendwie kontrollieren kann – und der Rest wird sich ergeben und ist irrelevant für die Einschätzung von Leistungen und für langfristigen Erfolg.

Statistiken der letzten Ferguson-Jahre zeigten passenderweise, dass Manchester United teilweise konträre Muster in Rückstand und bei Vorsprung im Vergleich zu anderen Mannschaften aufwies. Die absolute Schusszahl im Spiel erhöhte sich bei Rückständen z.B. nicht. United packte somit nicht die Brechstange aus, sondern spielte ruhig weiter und glaubte weiterhin an den eigenen Erfolg, ohne panisch auf lange Bälle oder die Brechstange zugunsten vieler, aber schwieriger und weniger erfolgreicher Abschlüsse Chancen auszupacken.

Ein von Ferguson häufig im Training und in Ansprachen genutztes Mantra setzte sich hier durch und in den Köpfen seiner Spieler fest:

‘Manchester United never get beaten. We may occasionally run out of time but we never believe we can be beaten.’

Alleine die Nutzung strategie- und taktikpsychologischer Aspekte im Training macht Ferguson in gewisser Weise zu einem Vorreiter in der Trainingsmethodik. Auch anderes ist hier sehr positiv.

Langsame Periodisierung, ballorientiertes Training und Rotation

Im Gegensatz zu vielen anderen Trainern, besonders in den 70ern, 80ern und 90ern, ließ Ferguson in der Aufbauphase vor der Saison keineswegs extrem hart trainieren. Stattdessen wurde die Kondition der Spieler langsam aufgebaut und gemächlich an dem physischen Rüstzeug für die neue Saison gearbeitet; eine Trainingsphilosophie, wie sie führende Fußballkonditionstrainer wie die bereits erwähnten Verheijen und van Winckel in den letzten Jahren erst propagieren.

Desweiteren war Ferguson einer der ersten Verfechter der Rotation im britischen Fußball. Einzelne Akteure wurden sowohl aus taktischen als auch aus physischen Gründen immer wieder geschont und die Aussicht lag darauf, dass man in den entscheidenden Spielen und Phasen der Saison auf die besten Spieler in einem körperlich guten Zustand zurückgreifen kann.

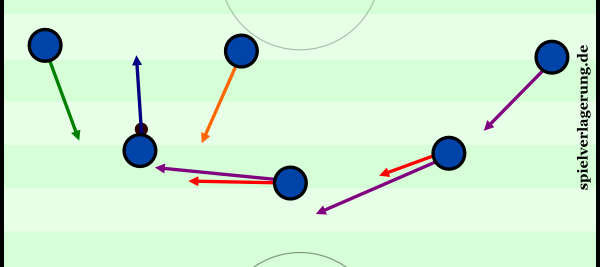

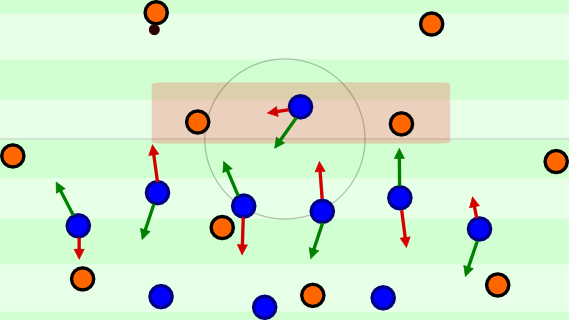

Außerdem trainierte Ferguson seine Mannschaft meist in Spielformen, die vereinzelt sogar extrem komplex werden konnten. Zwei beispielhafte Trainingsübungen Fergusons mit sich erhöhender Komplexität finden sich zum Beispiel hier. Eine andere Übung zur Strafraumverteidigung wurde beispielsweise so praktiziert, dass die vier bis sechs verteidigenden Spieler im Strafraum durchgehend von mehreren gegnerischen Teams gefordert wurden, die im Wechsel in Unterzahl und Überzahl angriffen. Sie mussten schnell ihren Fokus wechseln, den dynamisch auf sie zukommenden gegnerischen Angriff analysieren, miteinander kommunizieren und den Angriff möglichst gut verteidigen.

Die attackierenden Mannschaften lernten wiederum auf unterschiedliche Art und Weise anzugreifen und Unter- oder Überzahlen variabel auszuspielen. Dazu gesellten sich viele individualtaktische Übungen, einzelne (heutzutage als überholt geltende) isolierte Übungen zu bestimmten Techniken und zur Physis sowie das Einstudieren gruppen- und mannschaftstaktischer Abläufe.

In den letzten Jahren seiner Karriere fand man aber Ferguson kaum noch auf dem Trainingsplatz vor. Schon lange Zeit zuvor hatte er begonnen sich weniger aktiv mit der Trainingsarbeit zu beschäftigen – ein versteckter Geniestreich.

Beobachter, Organisator und Delegator

Auf den ersten Blick erscheint es (zumindest hierzulande) konterintuitiv, dass ein Trainer das Training nicht verfolgt, aber weiterhin für Transfers, Aufstellungen und die taktische Ausrichtung verantwortlich ist. Fakt ist aber nur, dass Ferguson das Training nicht leitete. Dennoch hatte er einen maßgeblichen Einfluss auf das Training, u.a. die Planung der Entwicklung der Spieler, die Trainingssteuerung und die grundsätzliche Ausrichtung der Übungen im Verhältnis zur gewünschten Spielweise.

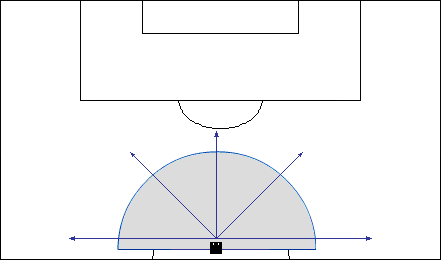

Desweiteren hatte Ferguson eine beobachtende Rolle. Sein Büro lag so, dass er das Trainingsgelände immer komplett im Auge hatte. Situativ konnte er herausstürmen und bestimmte Dinge korrigieren, sich über bestimmte beobachtete Dinge austauschen oder schlichtweg die Spieler von seinem Fenster aus anschreien, wenn ihm etwas missfiel. Positiver Nebeneffekt: Die Spieler fühlten sich andauernd beobachtet, auch wenn sie es nicht waren. Nachlassen nicht möglich. Stünde Ferguson auf dem Platz, könnte er wie auch die anderen Trainer nicht alles überblicken und würde Konzentrationsmängel übersehen.

Gleichzeitig erhielt Ferguson dadurch mehr Zeit für andere Sachen. Die Zeit im Büro nutzte er neben der Beobachtung auch zur Analyse des Gegners, von Trends in der Liga, zum Scouting von Spielern, zur Reflektion des Feedbacks seiner Assistenten und zur Analyse der Vorgänge innerhalb des Vereins. Andere Trainer müssen dies mit der alltäglichen Arbeit in Einklang verbinden, wodurch viele Sachen im Verein übersehen oder falsch eingeschätzt werden.

Zusätzlich erhielten die von ihm eigens ausgewählten Assistenten mehr Verantwortung, mehr Selbstbewusstsein bzw. Selbstwirksamkeit und Erfahrung. Der Trainerstab konnte das Alltagsleben selbst kennenlernen und daraus Wissen ziehen, welches sie mit Ferguson teilten. Dennoch erhielten sie eine grundsätzliche Struktur, wie Trainings auszusehen haben.

Fergusons Trainingsstruktur

Die meisten Trainings begannen mit Passübungen, meistens Rondos und rondo-ähnlichen Übungen, bevor bestimmte Abläufe im Ballbesitz und Passspiel einstudiert wurden. Danach folgten die bereits erwähnten Übungen zum Bespielen des Strafraums, zum Raumgewinn und Angriffsvortrag sowie dem Verteidigen davon. Als vorletzter Baustein diente eine isolierte Abschlussübung, welche wohl auch für Regeneration, Abwechslung und schlichtweg Spaß dienen sollte, bevor zum Abschluss noch in einer größeren Spielform an der Mannschaftstaktik und dem Kombinationsspiel in spielnahen Voraussetzungen gearbeitet wurde.

„Der denkende Spieler“ nach Ferguson sollte sich im Training so viel wie möglich bewegen, es gab in den Übungen kaum Standphasen, dazu wurde fast alles mit Ball und im Bezug auf eine bestimmte Aufgabensituation aus dem Spiel gemacht. Ziel: Das Kreieren von Verständnis der Bewegungen untereinander und die passende taktische Kommunikation. Ergänzt wird dies mit Individualtrainern wie dem Coerver-Coach René Meulensteen, der Spieler noch individuell in bestimmten Punkten fokussiert ausbildet. Im Sinne der „integrativen Methode“ (ähnlich der taktischen Periodisierung oder Roger Sprys „Functional Integrated Training“) wird aber auch das Einzeltraining an die jeweilige Position, die Zone und die positionsspezifischen Situationen angepasst.

Die grundsätzliche Struktur wird täglich mit neuen Übungen ausgefüllt, der Trainerstab trifft sich morgens und plant die genaue Umsetzung des jeweiligen Trainingstags im Bezug auf die taktischen, spielerischen und medizinischen Erkenntnisse der letzten Tage. Daraus werden die Trainings gebildet, welche Ferguson selbst als „Problemlöseaufgaben“ bezeichnete. Das Erstellen solcher Trainingsübungen – „Problemlöseaufgaben“ – benötigt aber auch taktische und strategische Kompetenz.

Diese wird bei Ferguson nämlich häufig unterschätzt, doch absolut zu Unrecht.

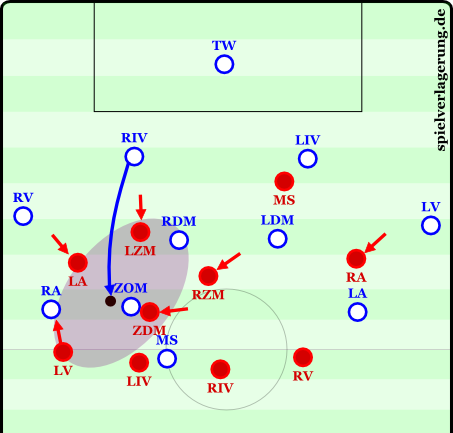

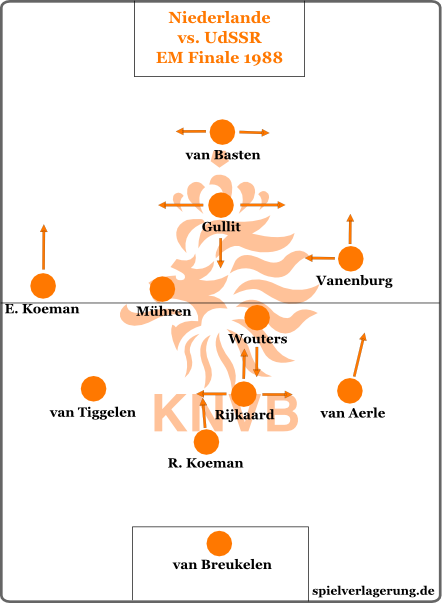

Inselbegabungen in der Taktik

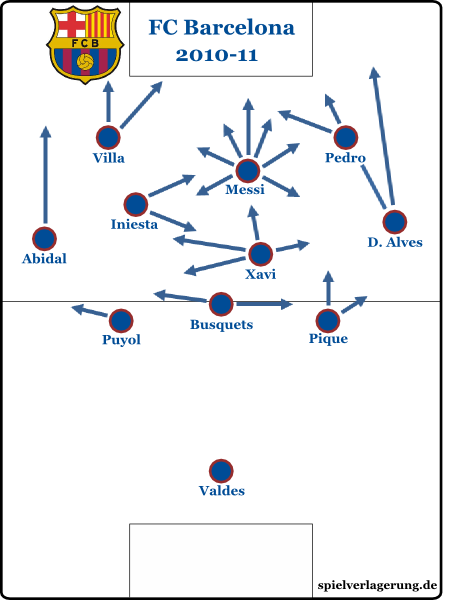

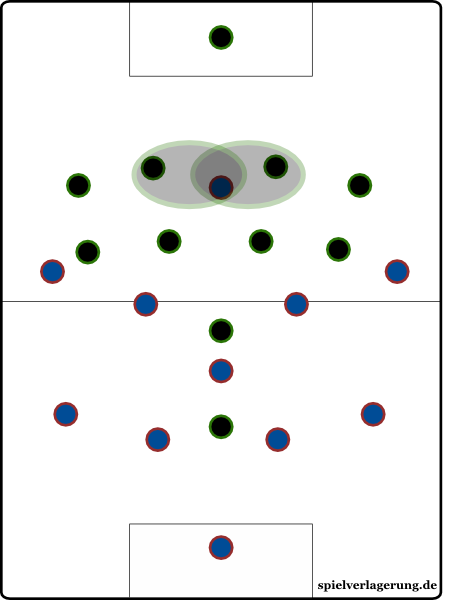

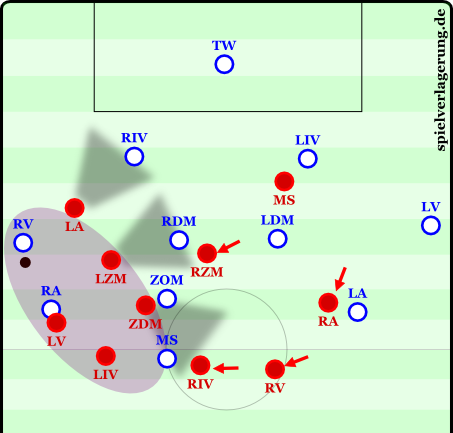

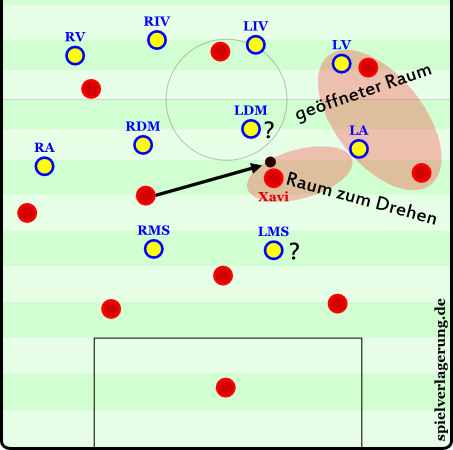

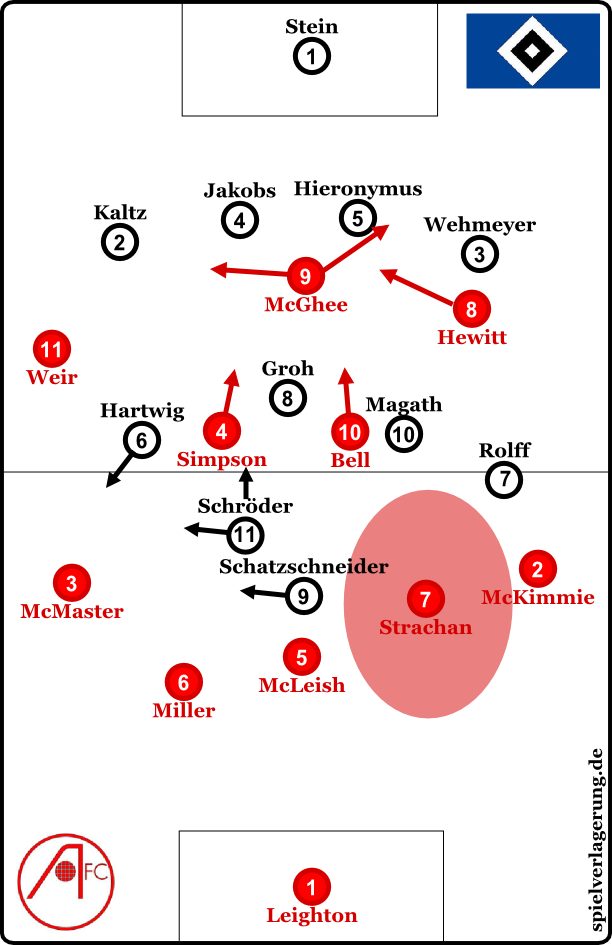

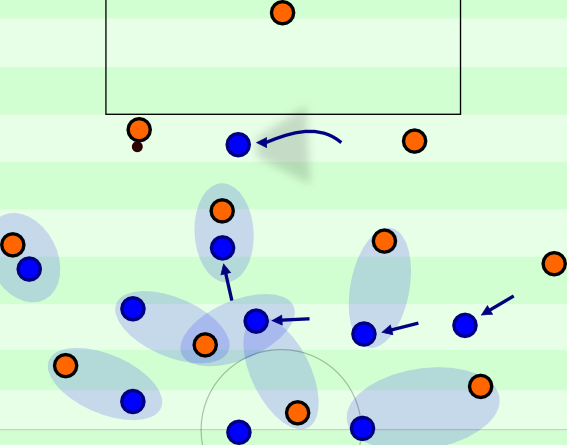

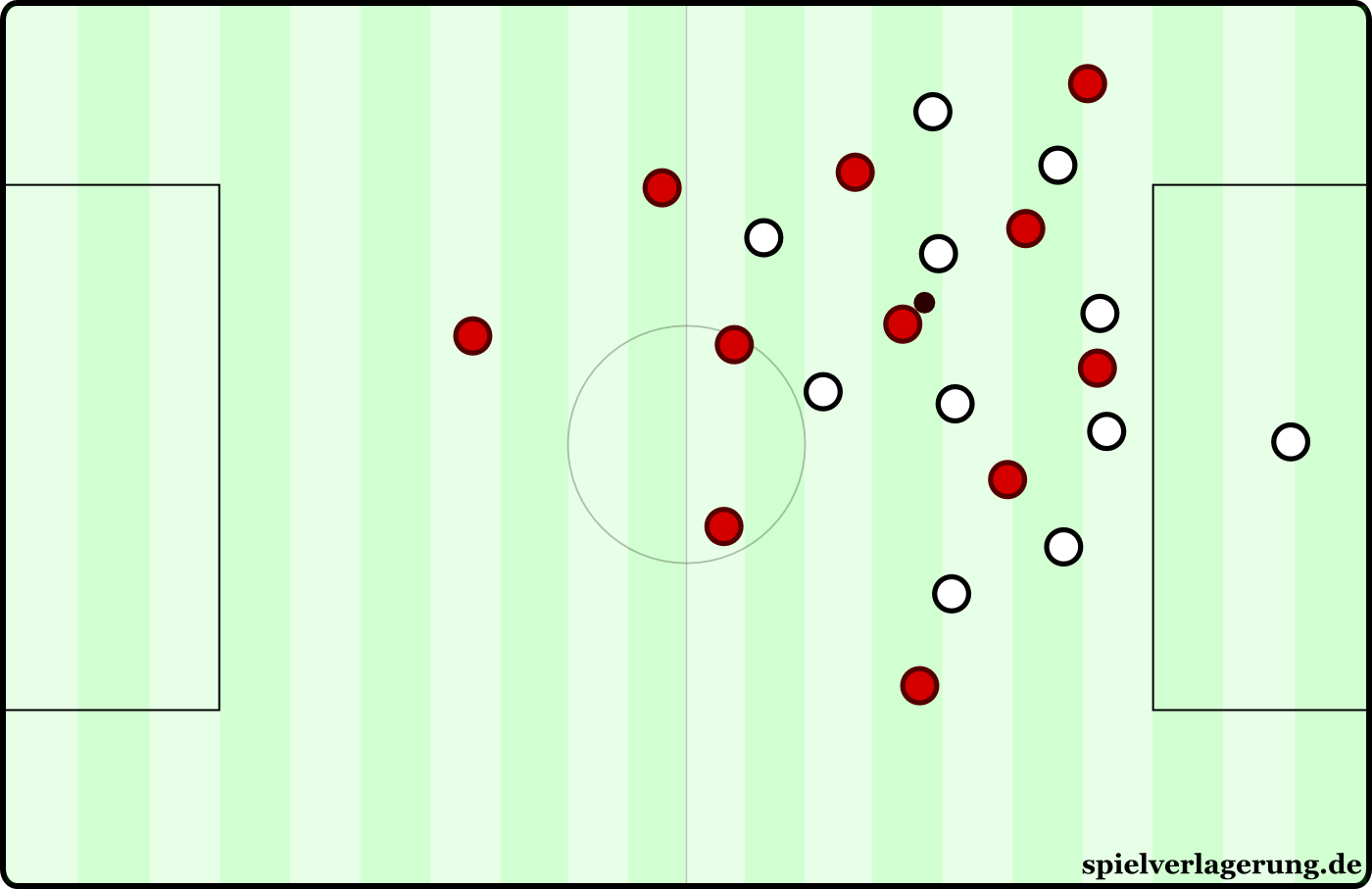

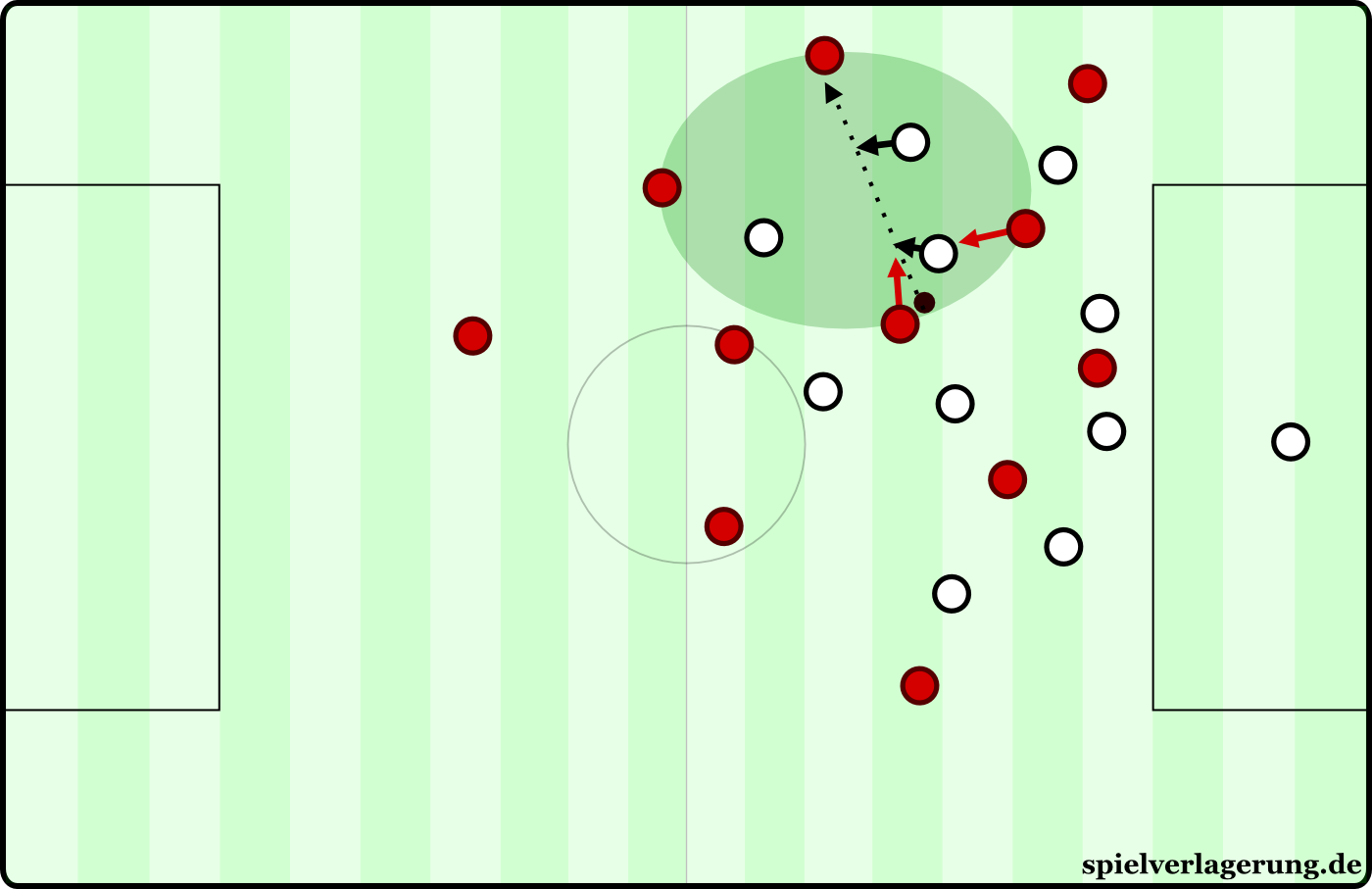

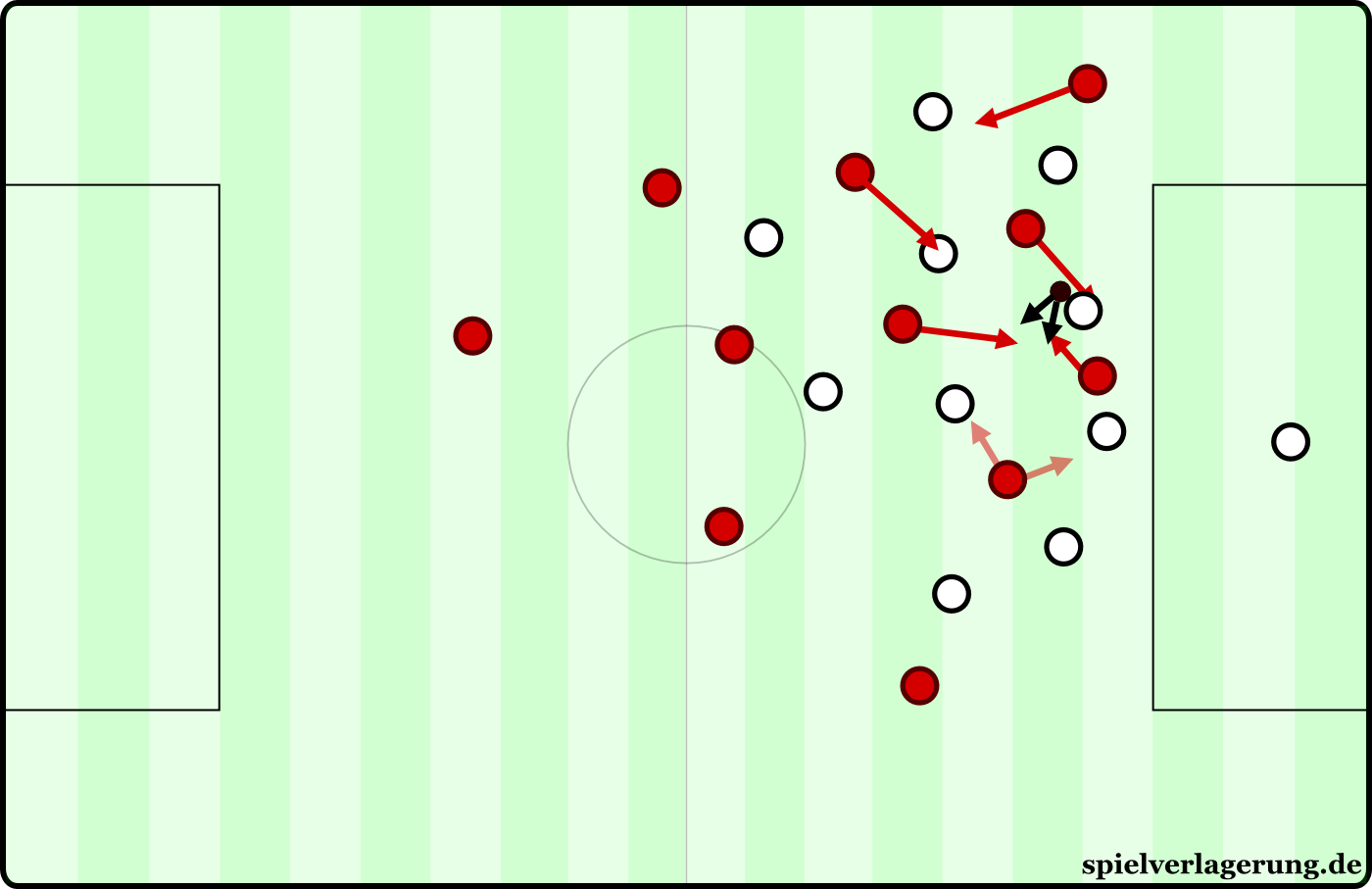

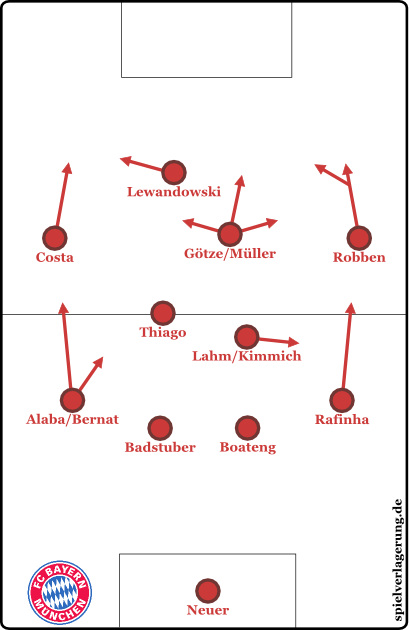

![Aberdeen im Aufbau gegen den HSV - eine weitreichende, effektive und unorthodoxe Anpassung]()

Aberdeen im Aufbau gegen den HSV – eine weitreichende, effektive und unorthodoxe Anpassung

Obwohl er hierbei keineswegs schwach war, ist Ferguson natürlich kein herausragender Trainer in puncto in-game-Gruppentaktikanpassungen wie Guardiola; was kaum ein Trainer auf dem Niveau kann und generell überaus schwierig ist, obgleich Ferguson vereinzelt mit guten Einwechslungen und Formationen die Abläufe sehr treffend verändern konnte. Dies ging zwar meist in Richtung der Mannschaftstaktik und war nicht wie bei Guardiola das Spielen mit bestimmten Staffelungen, dennoch effektiv.

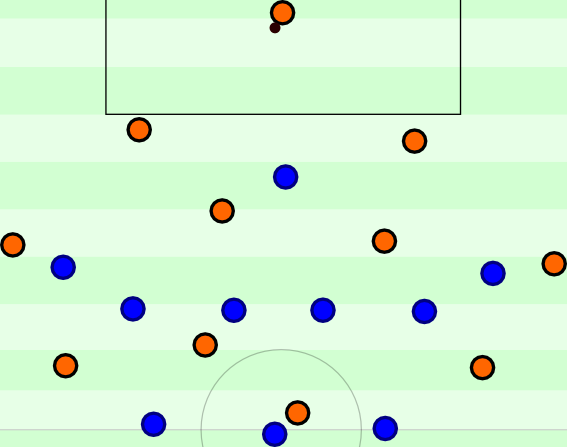

Ebenso wenig war Ferguson ein großer Innovator, auch wenn er einzelne unorthodoxe Ideen hatte und seinen Konkurrenten in der Liga nie wirklich nachstand, exklusive Mourinhos Zeit bei Chelsea und Laudrups Swansea vermutlich. Im Trainerporträt bemühte ich deswegen den Begriff „Meta-System-Deuter“, da Ferguson sehr schnell auf sich entwickelnde Trends in seiner Umgebung anpassen und diese übernehmen oder mit einer eigenen Anpassung neutralisieren konnte.

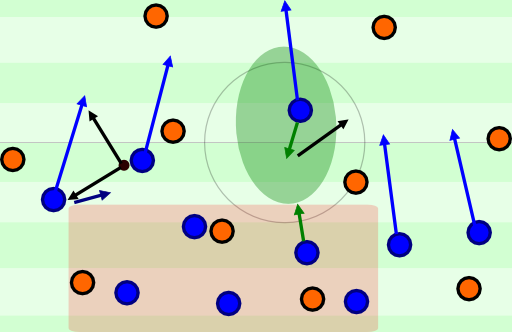

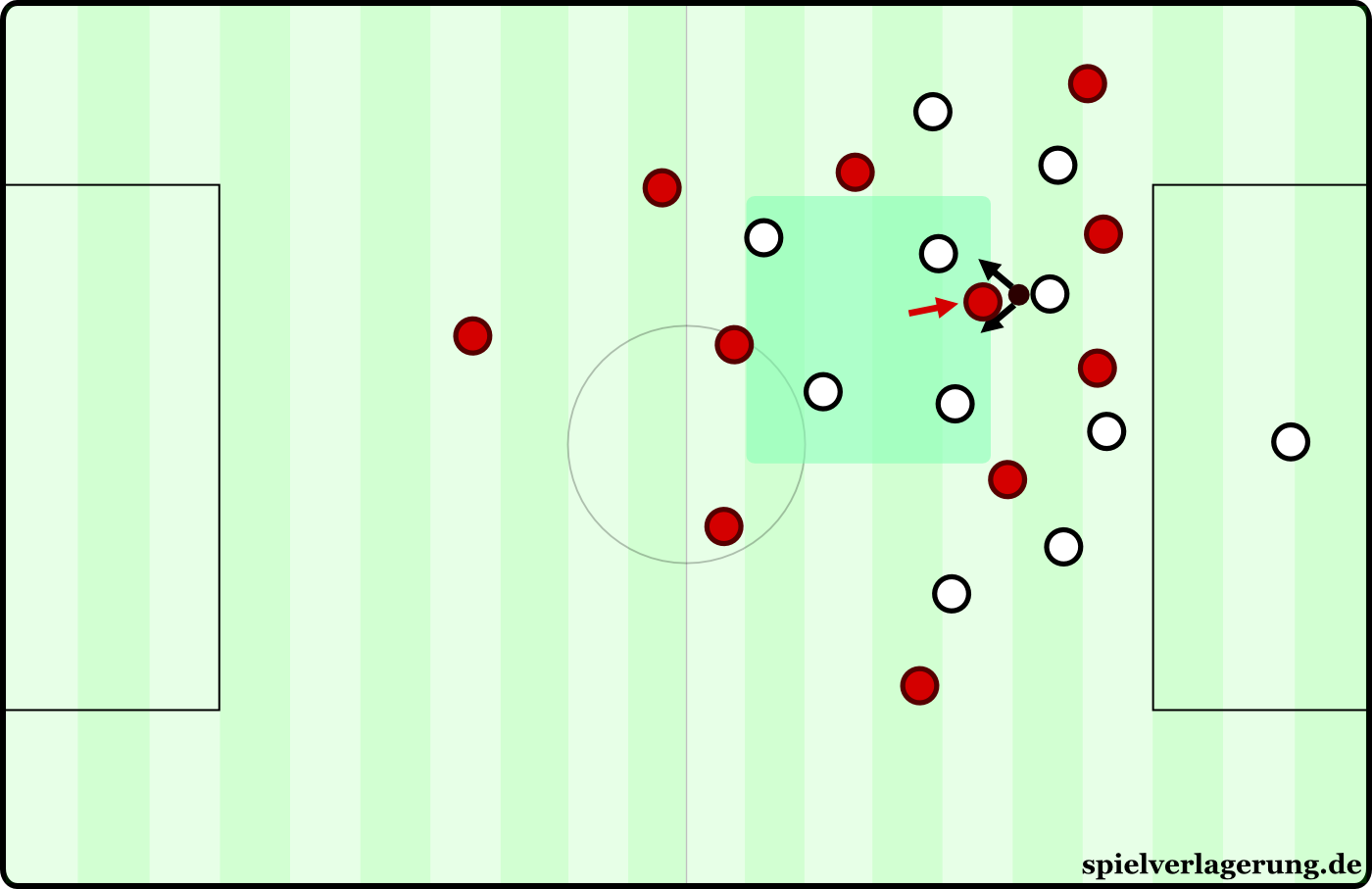

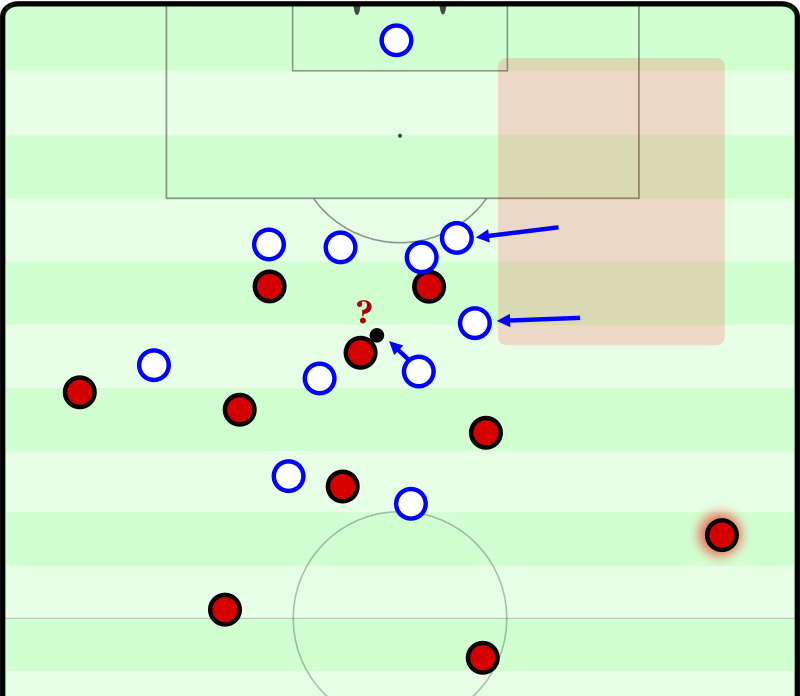

Bei der Gegneranalyse war Ferguson aber interessant und unüblich gleichzeitig. Der Gegner wurde bis aufs Mark seziert, doch die taktischen Anpassungen hielten sich in Grenzen. Wieso? Weil sich Ferguson nach eigener Aussage lieber auf die eigene Mannschaft konzentrierte. Deswegen suchte man sich nur die wichtigsten Punkte zum Bespielen des Gegners, die den Gegner allerdings zusammenfallen lassen sollten. Ganz nach dem Motto: Taktik? Wieso nicht einfach gewinnen?

Dadurch entstanden ganz merkwürdige Anpassungen, wie zum Beispiel das Unterbrechen ganz spezieller Passmuster in bestimmten Zonen durch eine Veränderung Bewegungsspiel, wodurch das gesamte Konstrukt zusammenfällt – das hat man nämlich explizit gegen Wengers Arsenal einst gemacht. Auch die Feuchtigkeit des Bodens und erhöhter Nutzen von Schnelligkeit in Laufduellen nach Schnittstellenpässen wurde zum Beispiel bei einem Spiel gegen einen Mittelfeldteam durch die späte Einwechslung des frischen Giggs bespielt.

Gepaart wurde dieses Zerstören des gegnerischen Gebildes durch das Attackieren von oftmals winzigen Schlüsselpunkten mit hervorragender strategischer Ausrichtung.

Ferguson, König der Strategie

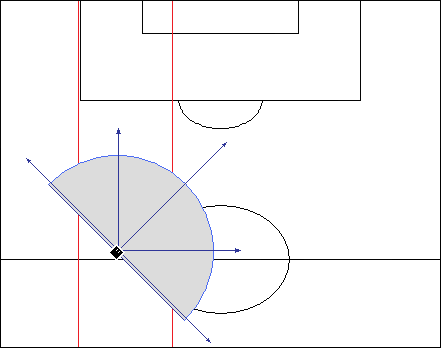

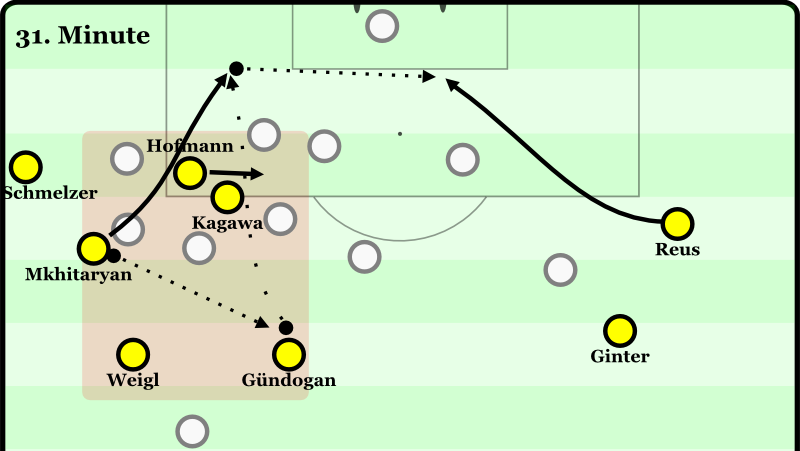

Um diese kleinen Schlüsselpunkte zu attackieren, nutzte Ferguson meistens bestimmte Spieler in besonderen Rollen (von 2007 bis 2009 stellte er häufig Cristiano Ronaldos Position und Rolle von Spiel zu Spiel um). Viel stärker war aber Ferguson in noch abstrakteren und grundsätzlicheren Punkten. Er band die speziellen Eigenschaften einzelner Spieler meist schon von Beginn an so in das System ein, dass er keine gegnerspezifischen Anpassungen benötigte – die Durchschlagskraft und Effektivität waren bereits gegeben. Auch viele andere strategische Punkte sorgten für konstante und weitestgehend anpassungslose Überlegenheit.

Fergusons Teams spielten meistens kompakter als die Gegner, besonders in den 80ern und 90ern war der Vorteil gegenüber der Konkurrenz in Schottland und England gegeben. Dazu visierten sie die richtigen Zonen an und kontrollierten die wichtigsten Räume des Feldes. Obwohl sich Ferguson insbesondere in seiner Zeit bei United über das Flügelspiel und die Flügelstürmer definierte, war die Mitte fast immer besetzt, gut gestaffelt und wurde zum Einbringen der Flügel genutzt.

Im taktiktheoretischen Artikel über die Halbräume schrieb ich passenderweise Folgendes:

In gewisser Weise sind die Halbräume darum die “Verbindungszone” unter den unterschiedlichen Zonen, während man die Mitte eher als “Organisationszone” sehen könnte; die Flügel hingegen eignen sich speziell für Durchbrüche. Theoretisch wäre eine Unterteilung unterschiedlicher Zonencharakteristiken unter Berücksichtigung bestimmter Spieleigenarten (Ballzirkulation, Verteidigungsart, etc.) eine interessante Idee für einen zukünftigen Artikel.

Fergusons Mannschaften befolgten diese ungefähre Zonencharakteristik, natürlich mit einem Fokus auf die Durchbrüche entlang der Flügel. So sprach Ferguson selbst davon, dass die Kontrolle der Mitte und Besetzung der Mitte mit spielstarken und intelligenten Spielern für eine gute Mannschaft unabdingbar ist. Spieler wie Keane, Scholes, aber auch Butt, Ince und Carrick sind unterschiedliche Typen, welche jedoch allesamt die Anforderungen an zentrale Mittelfeldspieler nach dieser Definition erfüllen.

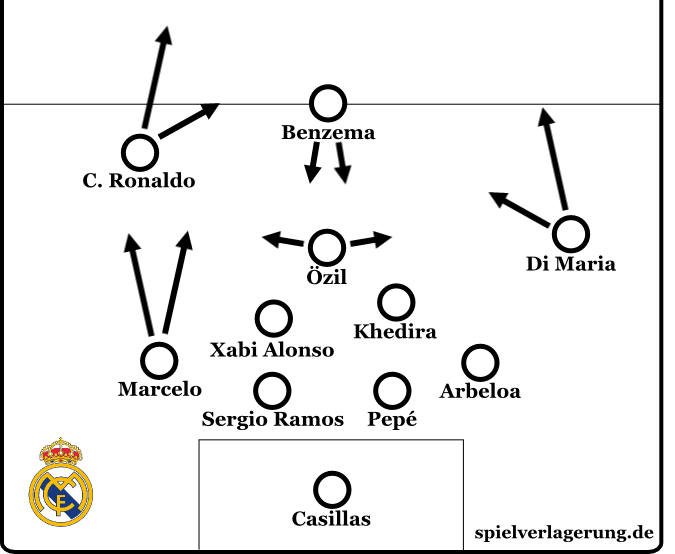

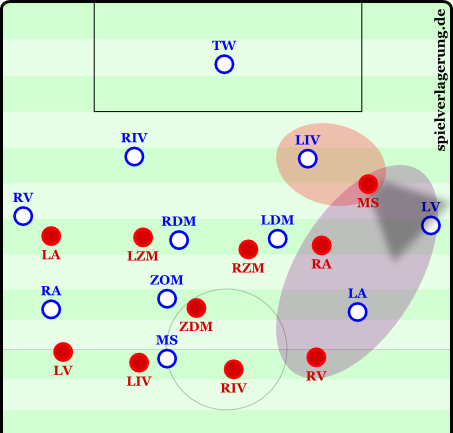

Die Flügelstürmer wurden vor allem deswegen fokussiert, weil durch das freie Aufrücken und Agieren der Flügelstürmer die Mitte (vorerst) zurückhaltender besetzt und dadurch simpel abgesichert werden konnte. Gleichzeitig konnten die Flügelstürmer aber befreiter aufspielen und ihre speziellen Stärken (Dribbling, Flanken, etc.) fokussierter einbringen. Ballverluste auf dem Flügel konnten außerdem gut zugestellt werden, Gegentore nach Kontern wurden reduziert.

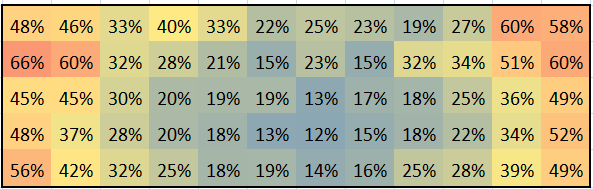

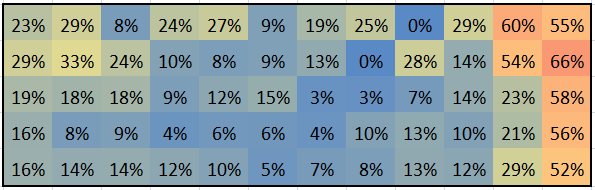

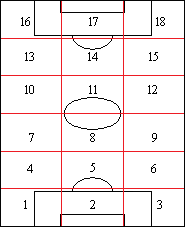

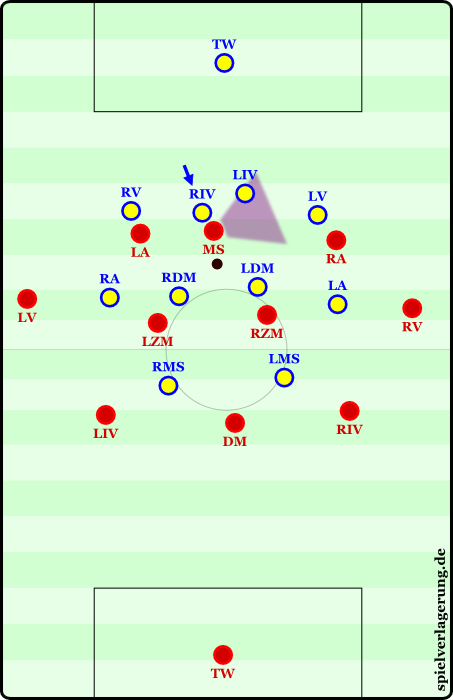

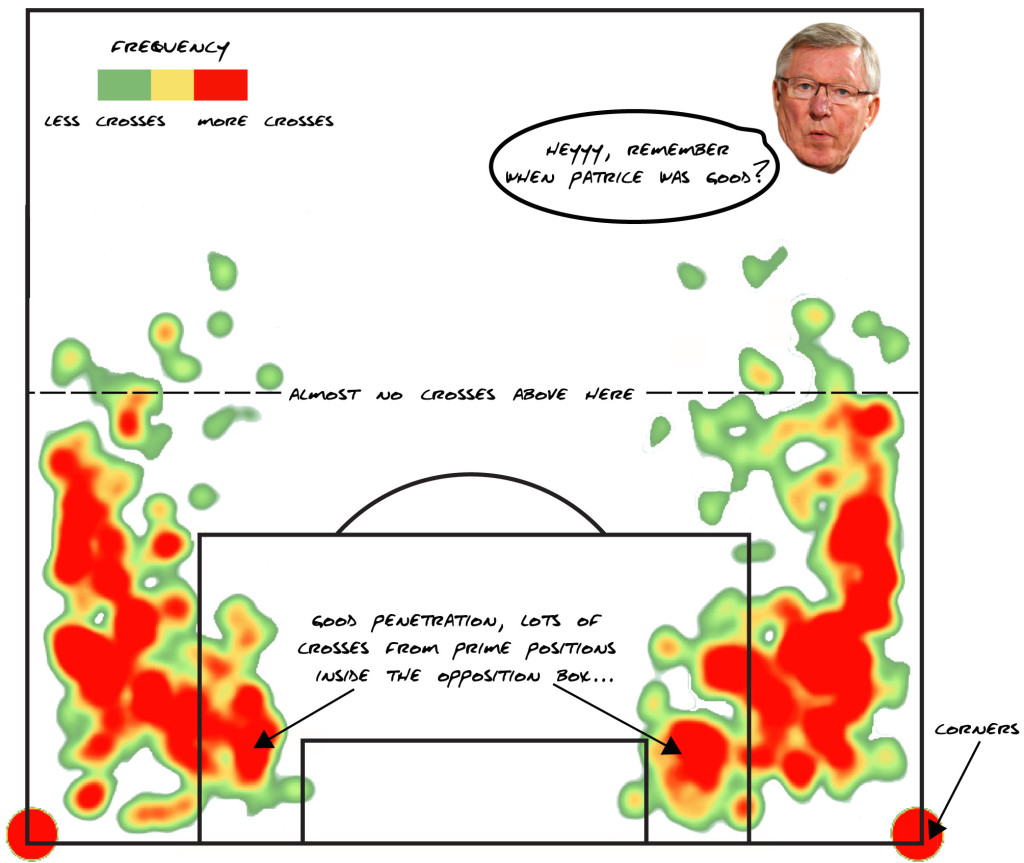

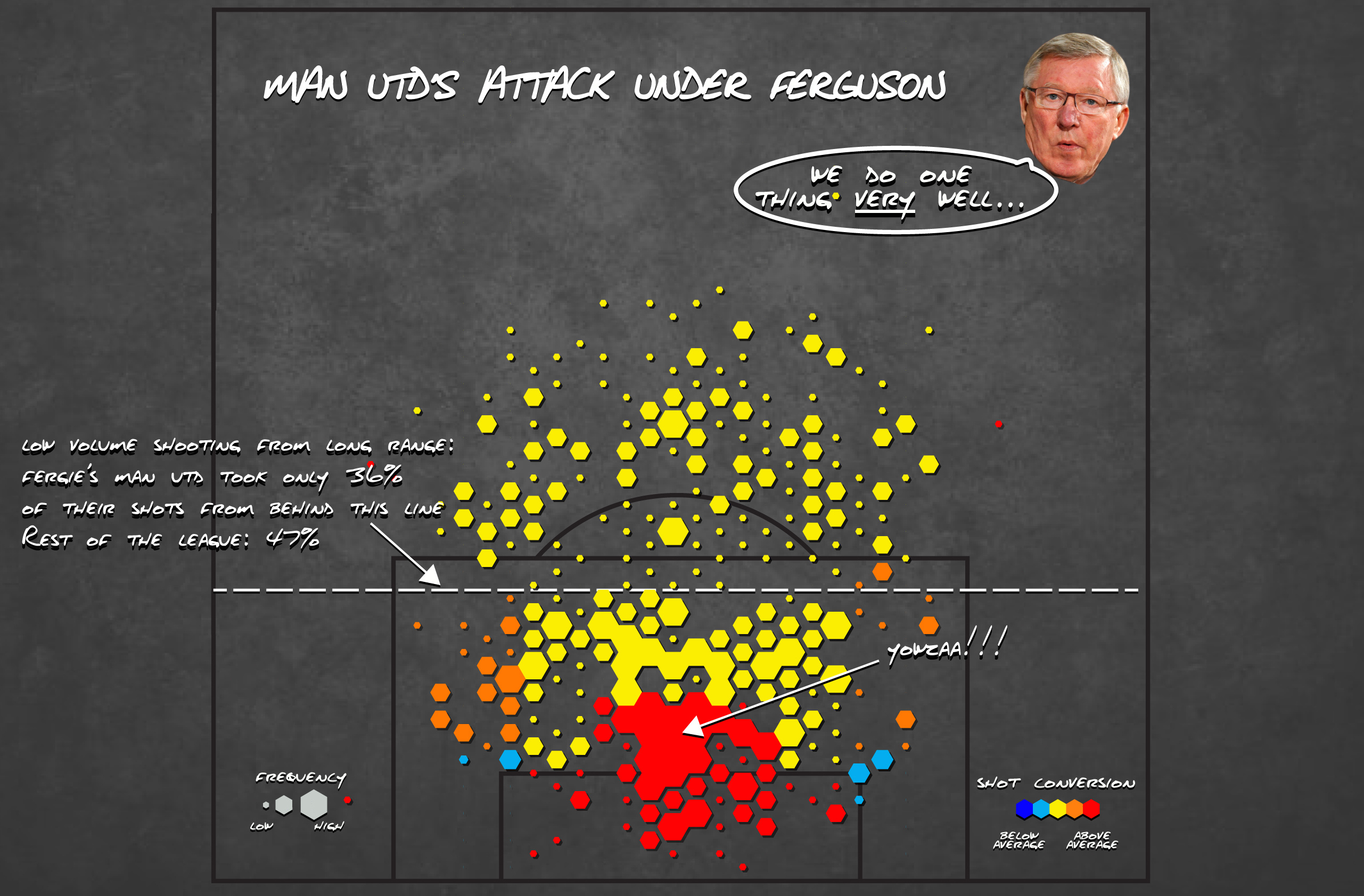

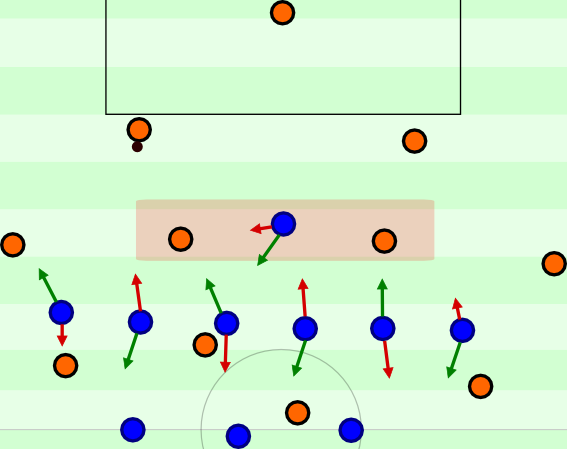

Diesbezüglich erwähnte Ferguson, dass das effektive Spielfeld im letzten Drittel beziehungsweise neben den Strafräumen für ihn nicht die gesamte Breite wie im ersten und zweiten Drittel darstellt. Ferguson soll sogar im Training die Ecken des Spielfelds diagonal zum Strafraum hin abgeschnitten haben und zur verbotenen Zone erklärt haben. Bei den Flanken von Fergusons Teams zeigte sich dies zum Beispiel überaus eindeutig (hierbei großen Dank an Max Odenheimer von Statsbomb, welcher diese Grafik in diesem tollen Artikel eingebaut hatte):

![fergie crosses]()

fergie crosses

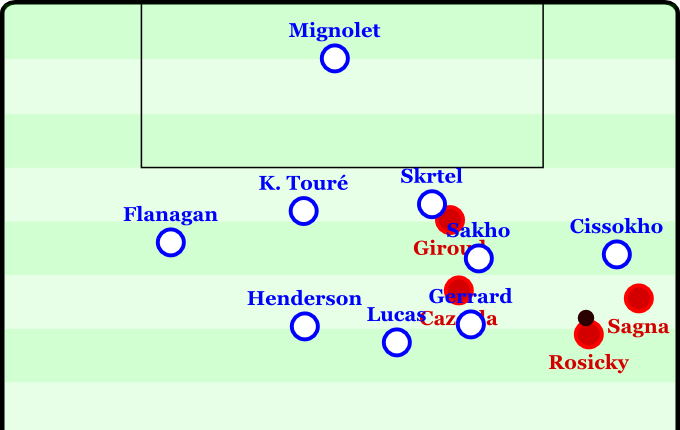

Ferguson hat also trotz seines enormen Flankenfokus‘ eine ähnliche Ansicht zur Flanken wie Spielverlagerung: Nämlich eine kritische. Flanken müssen so scharf wie möglich aus strafraumnahen Zonen (beziehungsweise von innerhalb des Strafraums) kommen oder einige andere wichtige strategische Komponenten aufweisen.

Diese weiteren Komponenten waren eine passende Strafraumbesetzung, gute Sichtfelder durch eine intelligente Diagonalität beim Spielen von Flanken oder schlichtweg flache und halbhohe Flanken. Vermutlich war die Berücksichtigung dieser strategischen Punkte Fergusons größtes Erfolgsgeheimnis, insbesondere für die Durchschlagskraft seiner Mannschaften.

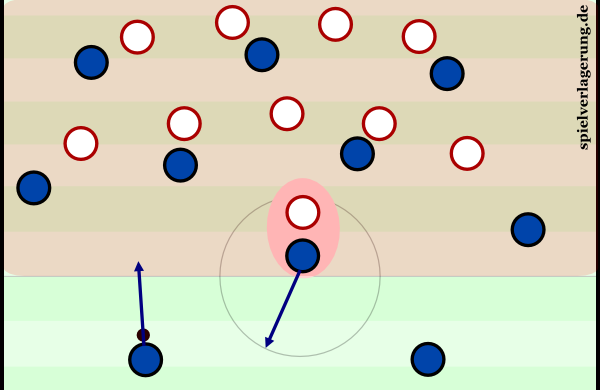

Die Mannschaften Fergusons zeichneten sich dadurch aus, dass sie Flanken situativ intelligent nutzten. Neben der Hereingabe von den Seiten bei Nähe zum Strafraum wurden vielfach auch frühe Diagonalflanken hinter die Abwehr aus dem Halbfeld genutzt. Gegen eine tiefe Abwehr ist eine Halbfeldflanke in den Strafraum ineffizient und bevorzugt die gegnerische Abwehr, gegen eine herausrückende und/oder hohe Abwehr kann der lange Diagonalball hinter die Abwehr bei passender Bewegung in die Tiefe der Stürmer, der zentralen Mittelfeldspieler und ein Einrücken des ballfernen Flügelstürmers enorm gefährliche Torchancen kreieren.

Flache Flanken wiederum sind für die angreifende Mannschaft einfacher zu verwerten, halbhohe Flanken sind am schwierigsten zu verteidigen. Die richtige Mischung und die Fokussierung einzelner Varianten bei bestimmten Gegnern oder gar eigenem Spielermaterial könnten enorm gefährlich werden. Am besten verkörpert Fergusons Ausrichtung aber das Bespielen von guten Sichtfeldern und passender Staffelung. Aberdeens Erfolg in Europa 1983 ist – wie man in der morgigen Analyse sehen wird – weitestgehend auf enorme Präsenz im Strafraum und sehr gute Organisation bei den langen, raumgreifenden Pässen vom Flügel und im Mittelfeld zurückzuführen.

Späte Vertikalsprints von zentralen Mittelfeldspielern aus dem Rückraum in den Strafraum, diagonale Pässe von der Grundlinie aus nach hinten, das gleichzeitige Besetzen der Mitte, des ersten und zweiten Pfostens und die schiere Anzahl an hereinstürmenden Akteure waren bei den meisten Ferguson-Mannschaften eines der Markenzeichen – und sind von fast jeder Mannschaft der Welt bei guter Umsetzung kaum zu verhindern.

Dazu wurden die speziellen Begabungen einzelner Spieler im letzten Drittel gut eingebunden, insbesondere die Abschlussbewegungen und die bevorzugten Situationen im Abschluss. Auch in der Ballzirkulation davor wurden schon grundsätzlich bestimmte Aspekte verfolgt: So waren die Angriffsrichtungen und Passmuster zonenübergreifend, wodurch der Gegner Probleme beim Verschieben und im Verbund mit den Bewegungen Uniteds auch beim Übergeben hatte. Die Zirkulation in einem Bereich des Feldes mit schneller Verlagerung und Überladung im anderen Bereich wurde ebenso oft genutzt wie lange Verlagerungen.

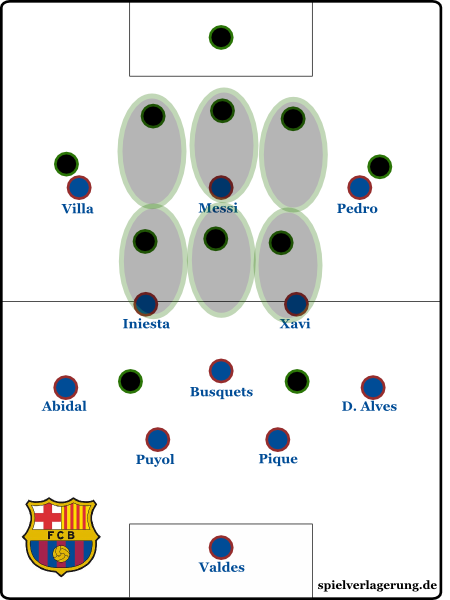

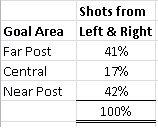

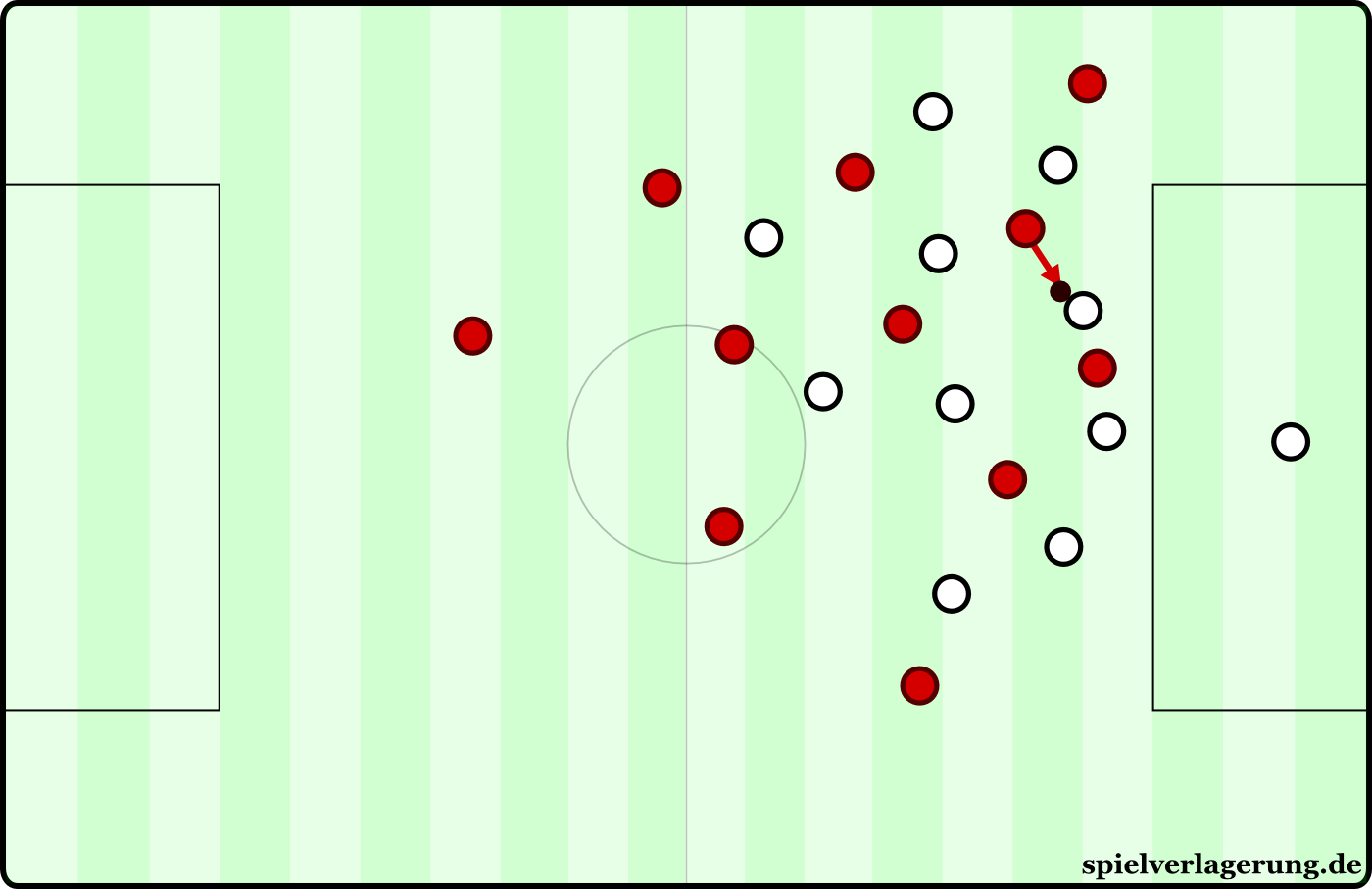

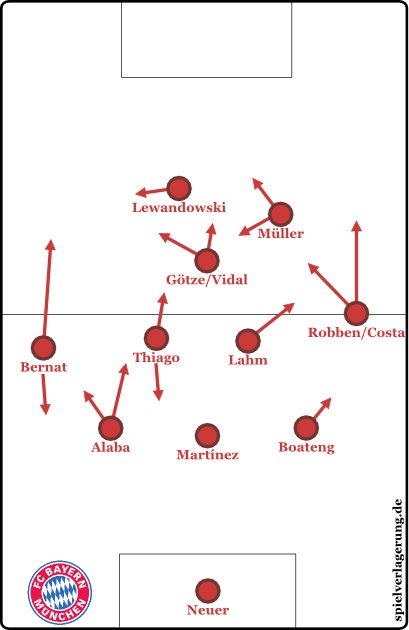

![fergiegoalchart]()

fergiegoalchart

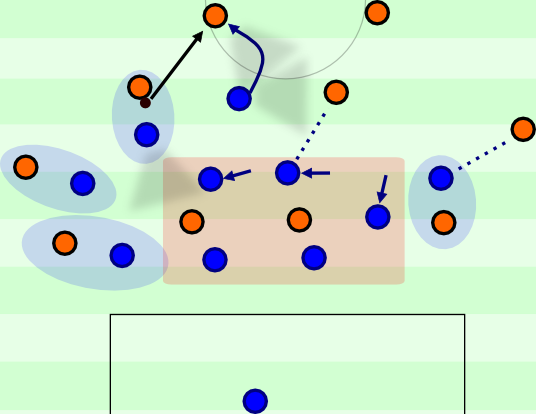

Zudem waren Fergusons Mannschaften traditionell bei Kontern und bei Standards extrem gut. Im Konterspiel wurden saubere und einstudierte Abläufe mit ausreichend dynamischen Spielern genutzt, während es bei Standards viele unterschiedliche Ausführungsvarianten gab. Durch die Bewegungen wurden immer wieder Spieler freigeblockt, Räume geöffnet oder schlichtweg mit der Wahrnehmung der gegnerischen Mannschaft gespielt. So führten bei United einige Male sogar zwei Spieler den Freistoß aus – und zwar gleichzeitig.

Diese strategische Überlegenheit und das Befolgen vieler von anderen Trainern unterschätzter fundamentaler Punkte sorgten letztlich auch für skurrile Zahlen bei der Analyse von Fergusons Mannschaften.

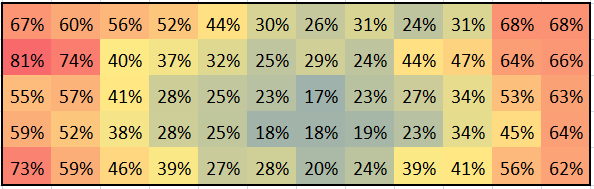

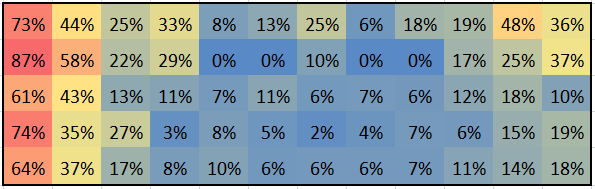

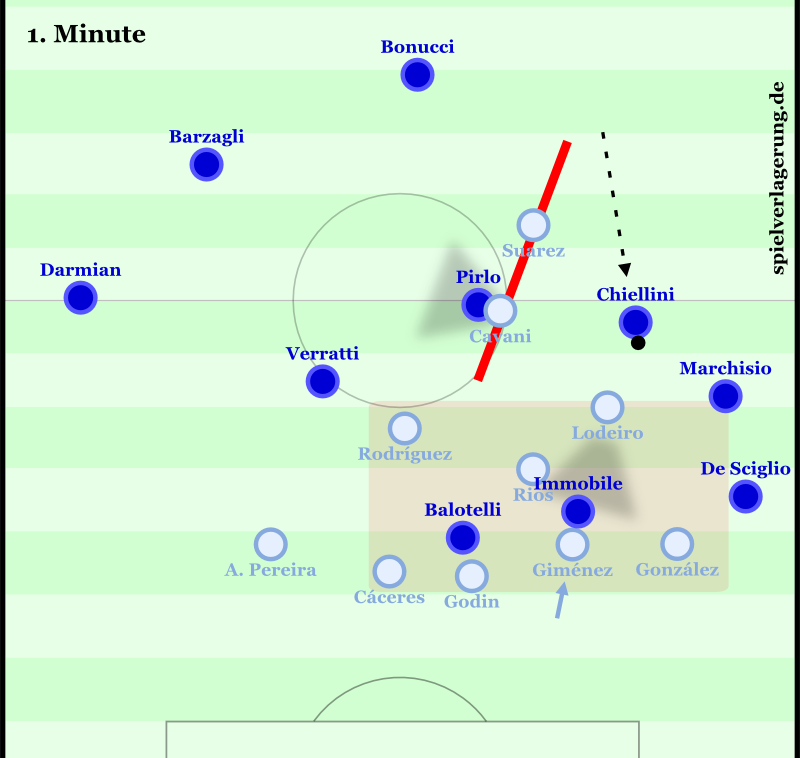

Der Albtraum für jeden Statistiker

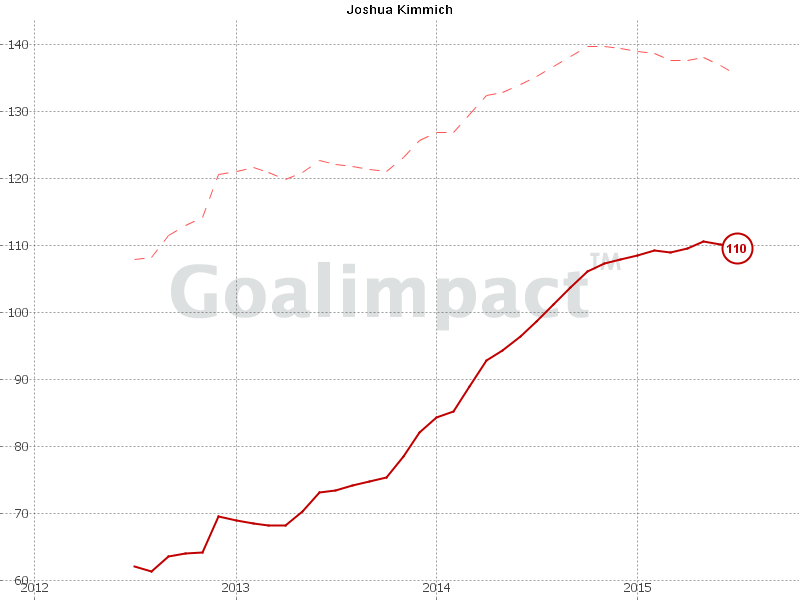

In den letzten Jahren seiner Amtszeit fielen Fergusons Mannschaften bei der sogenannten „Total Shots Ratio“ klar ab. Die Totel Shots Ratio bezeichnet einen Wert, bei dem die Anzahl der eigenen Schüsse durch die summierte Anzahl der eigenen und gegnerischen Schüsse dividiert wird. Dadurch erhält man einen Prozentwert, der den Anteil der eigenen Schüsse pro Spiel angibt. Dieser Wert gilt nach James Graysons und viele andere Studien als sehr stabil und prädiktiv. Bei Ferguson hingegen versagte der Wert.

![Fergusons Meinung über TSR]()

Fergusons Meinung über TSR

Die Erklärung hierfür ist einfach: Ferguson war einer von sehr wenigen Trainern, bei dem die Chancenqualität schlichtweg im Schnitt viel höher war als bei der Konkurrenz. Seine Teams konzentrierten sich nicht auf eine Vielzahl von Schüssen, sondern auf eine geringe Anzahl von Schüssen mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit. Unter anderem waren „Score Effects“ dafür verantwortlich. Das bedeutet, dass die durchschnittliche Chancenverwertung beim TSR-Modell je nach “Game State” (Führung, Rückstand, Führung mit zwei Toren, etc.) in Relation zum Ergebnis steigt oder fällt. Verantwortlich dadurch ist der gegnerische Druck beim Abschluss. United ging unter Ferguson oft früh in Führung, nutzte diese “Score Effects” sehr gut aus und seine Mannschaften suchten desweiteren immer nach sehr guten Abschlusspositionen und -situationen. Schlechte Chancen wurden nicht abgeschlossen, es wurde dann weitergespielt und dem Gegner die Chance auf Ballbesitz und Konter genommen.

Ferguson ist außerdem fast der einzige britische Trainer, welcher auch das „Expected Goals“-Modell übertrifft. Expected Goals steht für erwartete Tore, wo aus jedem Schuss durch die Natur des Schusses – beispielsweise die Distanz zum Tor, die Art der Vorlage, die Art des Schusses, den Schusswinkel und die Art und Anzahl der Aktionen vor dem Schuss – die Wahrscheinlichkeit des Torerfolgs berechnet wird. Die Gesamtzahl der Schüsse der letzten Jahre wurde hierbei genommen, um für diese Wahrscheinlichkeit einen konkreten Wert zu schätzen.

Uniteds Übertreffen dieses Modells wird von vielen auf das herausragende Ausführen von Standards, die individuelle Qualität und schlichtweg das Glück zurückgeführt. Viele Statistikanalysten/-blogger führten dies zumindest zu gewissen Teilen auf reines Glück zurück, ob Richard Whittall, Neil Charles oder der herausragende Daniel Altman. Nur wenige andere wie James Yorke, Paul Riley oder letztens Max Odenheimer argumentieren gegen das Glücksargument.

Bei näherer Betrachtung und Analyse der Artikel zu diesem Thema scheint es allerdings wahrscheinlich zu sein, dass Ferguson schlichtweg bestimmte Mittel nutzte, die im Modell der Expected Goals nicht berücksichtigt werden. Ein eklatanter Punkt können bereits Datenerfassungsfehler sein: Neben der individuellen Qualität fließen auch Eigentore oder nicht-abgeschlossene Chancen nicht in das Modell ein. Die Eigentore werden dann zwar häufig aus beiden Wertungen genommen, United könnte aber unter Ferguson beispielsweise viele Situationen wegen der Suche nach noch qualitativeren Chancen schlichtweg nicht abgeschlossen haben. Das sind dann gefährliche Situationen, welche aber nicht in die Prädiktion kommender Leistungen miteinfließen.

Meine These ist somit, dass durch ein paar mangelnde Faktoren (wie z.B. Druck, Kompaktheit, etc.) nicht alle Chancen mit einem ExpG-Wert von bspw. 15% wirklich diesen Wert besitzen. United hatte unter Ferguson die Fähigkeit, dass sie die schwächeren Chancen ausließen, nicht abschlossen und nach besseren suchten, deren reeller Wert über dem Durchschnittswert für die von ExpG gemessenen Faktoren lag. Eine schwächere Mannschaft beherrscht diese Fähigkeit nicht und darf sich auch nicht erlauben, Chancen wegzuwerfen. Im ExpG liegen sie dann bei 0.15:0.15, obgleich diese Chancen keineswegs den gleichen Wert haben und United sich außerdem mehrere solcher Möglichkeiten erspielte. Bei (den seltenen) Rückstanden würden sie solche Chancen allerdings womöglich verstärkt früher abschließen und ihren ExpG dadurch erhöhen.

Eine höhere Chancenqualität bei geringerer Schussanzahl sorgt aber für langfristig mehr Punkte in einer Saison. Hat eine Mannschaft einen Expected-Goals-Wert von 2.0 in einem Spiel und der Gegner ebenso, aber Mannschaft A benötigte dafür nur zwei Schüsse und Mannschaft B zehn, so wird über eine Saison hinweg Mannschaft A mehr Punkte holen. Das mag auf den ersten Blick merkwürdig klingen – und viele Zuseher eines solchen Spiels würden Mannschaft B wohl klar überlegen finden –, doch bei Simplifizierung ist es nur logisch. Hätte eine Mannschaft eine 100%ige Chance jedes Spiel, aber nur eine davon, würden sie in jedem Spiel ein Tor erzielen. Man könnte zwar nie höher als 1:0 gewinnen und würde einige derbe Niederlagen einstecken, aber langfristig hätte man deutlich mehr Punkte.

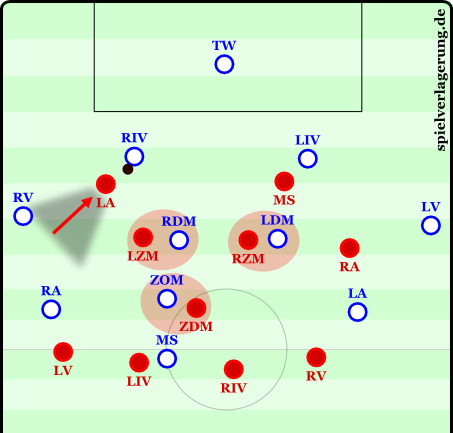

Deswegen habe ich ein paar kleine Simulationen einer sehr guten gegen eine schwächere Mannschaft mit variablen ExpG-Werten und Schussanzahl 10‘000mal durchlaufen lassen, welche folgende Szenarien ergab:

a) Eine Mannschaft mit 50 Schüssen bei 4% Erfolgswahrscheinlichkeit gegen ein Team mit 10 Schüssen und 5% Erfolgswahrscheinlichkeit holt im Schnitt gegen dieses Team 2.39 Punkte;

b) Eine Mannschaft mit 40 Schüssen bei 5% Erfolgswahrscheinlichkeit gegen ein Team mit 10 Schüssen und 5% Erfolgswahrscheinlichkeit holt im Schnitt gegen dieses Team 2.4 Punkte;

c) Eine Mannschaft mit 20 Schüssen bei 10% Erfolgswahrscheinlichkeit gegen dasselbe Team holt im Schnitt 2,41 Punkte;

d) Eine Mannschaft mit 10 Schüssen bei 20% Erfolgswahrscheinlichkeit gegen dasselbe Team holt im Schnitt 2,45 Punkte;

e) Eine Mannschaft mit 5 Schüssen bei 40% Erfolgswahrscheinlichkeit gegen dasselbe Team holt im Schnitt 2,52 Punkte;

f) Eine Mannschaft mit 2 Schüssen bei 100% Erfolgswahrscheinlichkeit gegen dasselbe Team holt im Schnitt 2,82 Punkte;

Bei der ersten Mannschaft in Szenario a) gibt es in 13,75% der Spiele mehr als 3 Tore, bei selbiger Mannschaft in Szenario b) 11,77% der Spiele mehr als 3 Tore, in Szenario e) hingegen nur in 8.62%, und in Szenario f) natürlich in 0% der Spiele. Grundsätzlich hat man dadurch zwei Verteilungen, wobei Team A einen höheren ExpG als Team B hat. Desweiteren hat ein Team mit einem ExpG von 2 bei 2 Schüssen natürlich 0% Wahrscheinlichkeit weniger als 2 Tore zu schießen, bei 5 Schüssen sind es schon 33,7%, bei 10 Schüssen 37,58%, bei 20 Schüssen 39,17% und bei 50 Schüssen gar 40,05%. Durch die Reduzierung der Varianz (weniger Schüsse mit sehr hohem ExpG) reduziert man die Fälle, in dem Team B durch Glück doch gewinnt. Diese Gif zeigt die Verteilung als Histogramm:

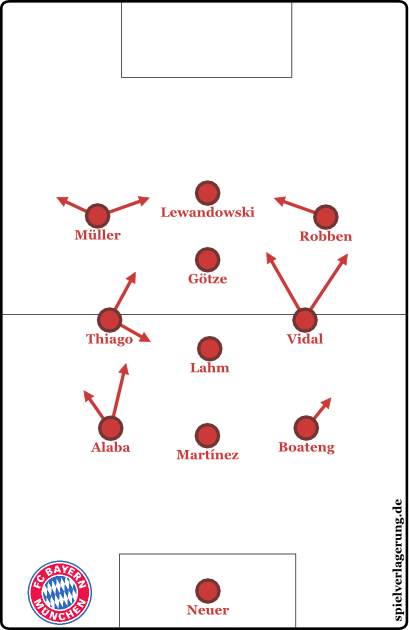

![Torverteilung nach 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40 & 50 Schüssen]()

Torverteilung nach 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40 & 50 Schüssen

Ansatzweise realistisch sind bei Topteams durchaus Unterschiede von 30 Schüsse mit 6,7% vs. 7 Schüsse mit 33,5%: In ersterem Fall holt man 2.4 Punkte pro Spiel, in Letzterem 2.5 bei schlechterer Tordifferenz. In einer 38er-Saison kann dies schon 3-4 Punkte ausmachen (3.8 im Schnitt).

Die Punktausbeute und der Saisonverlauf „litten“ also positiv unter der Suche nach hochqualitativen Chancen, die Tordifferenz aber negativ. Dennoch reicht diese Erklärung nicht aus, um die Absurdität von Fergusons letzten Jahren bei konstanten Erfolgen zu erklären. Fergusons strategische Fähigkeiten hingegen helfen eher; korrekte Sichtfelder, die passende Anlaufdynamik zum Ball beim Abschluss, der gegnerische Defensivdruck, der eigene Defensivdruck bei gegnerischen Chancen und synergetische Staffelungen im gegnerischen Strafraum fließen in das Modell nicht ein.

Allerdings finden sich einige Artikel, welche sich mit diesen Aspekten beschäftigen. Paul Riley fand zum Beispiel heraus, dass United im Strafraum über ein besseres „Spacing“ durch mehr Spieler in dieser Zone hatte. In diesem Artikel bei SBNation von Benjamin Pugsley findet man außerdem etwas zur enormen Effizienz bei Ecken, während Odenheimer letztens bei Statsbomb in einem Zweiteiler die Fokussierung auf ganz bestimmte Abschlusszonen und eine besondere Art zu flanken analysierte.

Auch weitere Punkte fehlen im ExpG-Modell, so machte ich zum Beispiel einen Statistikanalysten jüngst auf die Passlänge des Assists aufmerksam, wodurch das Modell leicht positiv aufgewertet werden konnte. Außerdem ist der Abschluss einzelner Spieler trotz konträrer Ansichten womöglich doch auf die individuelle Qualität zurückzuführen, wie dieser Artikel von Devin Pleuler zeigt.

Ferguson war auch hervorragend beim individualtaktischen Ausbilden von Abschlussfähigkeiten, beim Scouting von abschlussstarken Spielern und beim Analysieren von gegnerischen Torwartbewegungen; so sprach er zu seinen Spielern davon, dass man im 1-gegen-1 gegen Neuer flach schießen soll, weil Neuer recht früh und hoch springt; United traf dadurch in einem CL-Spiel gegen Schalke.

Diese Masse an solchen kleinen Vorteilen sorgte für Fergusons große Überlegenheit und zeigt, wie herausragend er in allen Aspekten wirklich war.

Was Ferguson über Statistiken und Glück zu sagen hatte, weiß man übrigens auch.

Fazit: Effizienzgott

Am besten schildern die Vergleiche von Ferguson und seinen Trainerkollegen in der Liga im Bezug auf das Übertreffen der Erwartungen in finanzieller Hinsicht, wie gut Ferguson wirklich war. Obwohl es schwieriger ist, bei einer sehr guten Mannschaft mehr als erwartet herauszuholen als vom Budget prophezeit wird, tat Ferguson dies jahrelang.

Diese tolle Analyse von Sihan Zheng zeigt den Wert Fergusons für seine Mannschaft. Im Artikel finden sich diese zwei sehr interessanten Grafiken:

![]()

Hier wird das Jahresgehalt der Mannschaften mit der erreichten Punktzahl verglichen. Die orangen Punkte stellen United dar; das Abschneiden übertrifft als die Erwartungen. Noch deutlicher wird es in dieser Grafik:

![]()

In jeder einzelnen Saison lag United deutlich über der erwarteten und vom Jahresgehalt projizierten Punktzahl. Auch wenn die Methodik nicht ganz stimmig ist, so ist das Fazit des Artikels beeindruckend – Ferguson hat United über die Jahre an die eine Milliarde Pfund eingespart.

Auch viele andere Studien kamen auf ähnliche Ergebnisse in puncto Finanzen. Zach bei Transferpriceindex hat Ferguson in seiner Studie noch vor Mourinho und Wenger auf Platz 1, auch Roger Pielke jr. und Bell, Brooks und Parkham deduzierten, dass Ferguson einer von wenigen Trainern sei, welche die Erwartungen konstant übertroffen haben. Ich zitiere aus letzterem Artikel:

The best managers relative to expectations are Alex Ferguson and Guus Hiddink, equal on 0.72 more points on average per match than would have been expected. Next are Arsène Wenger, José Mourinho and Rafa Benítez with around 0.56 more points than expected

At the other end of the spectrum, for Alex Ferguson, Arsène Wenger, David Moyes, Guus Hiddink, José Mourinho, Rafa Benítez and Sam Allardyce, not a single one of the 10,000 randomly generated managers was able to outperform them.

Dies zeigt, wie gut Ferguson wirklich war. Die grundlegenden Ursachen für seine enorme Qualität war wohl die passende Vermittlung des „Wieso“ an seine Spieler. Taktisch, strategisch, psychologisch – egal, was seine Spieler taten, sie hatten einen Grund dafür. Dies sorgte für eine stabile Organisation mit viel Zielorientiertheit und den passenden Rahmenbedingungen für die vielen Erfolge. Gleichwohl passte sich Ferguson immer an die Gegner an, ohne sich aber von Spiel zu Spiel auf alle spezifischen Punkte einzustellen. Angepasst wurde nur, was relevant war – und durch strategische Punkte immer das richtige Gegenmittel zu haben, ist wie die Linkshändigkeit im Tennis oder Boxen ein automatischer Vorteil im Vorhinein.

Ergänzt wurde dies durch Fergusons geniale motivationalen Künste. Seine variablen Ansprachen trafen fast immer den Nerv der Spieler. Mal war er sauer, mal motivierend, in anderen überließ er sie sich aber Selbst oder diskutierte die Leistung betont ruhig. Nach Niederlagen gab es aber keine „Hairdyertreatments“, hier war Ferguson entsprechend der Erkenntnisse moderner Führungspsychologie ruhig, Optimismus verbreitend und zukunftsorientiert.

Der Autor von Soccernomics, Simon Kuper, schrieb außerdem, dass Ferguson nicht nur ein guter, sondern auch ein begeisterter Zuhörer war. Von allen möglichen Informationsquellen sammelte Ferguson und nutzte diese; interne Informationen wurden auch genutzt, um Spieler besonders zu beeinflussen. Gepaart mit seiner Beobachtungsgabe und seinem enormen Ehrgeiz konnte sich Ferguson alles, was er benötigte und nicht schon intuitiv wusste, aneignen oder sich mit den passenden Leuten umgeben.

Der Mythos Ferguson ist also schlichtweg Ehrgeiz, Charakter und Intelligenz – wie herrlich passend.

Das Buch “How to think like Sir Alex Ferguson: The Business of Winning and Managing Success” von Damian Hughes diente neben der eigenen Recherche, einigen Studien (unter anderem jene aus Harvard von Elberse), Fergusons beiden Autobiographien, seinen Pressekonferenzen und der eigenen genauen Analyse von Aussagen von und zu Ferguson als wichtigstes Material für diesen Artikel. Danke auch an Statistikexperte Tobias Wagner alias TW / Tehweh, welcher mit Rat und Tat durch Grafiken, Korrektur bei meinen Simulationen durch eigene analytische Berechnungen, Programmierungen in MatLab und Feedback behilflich war.

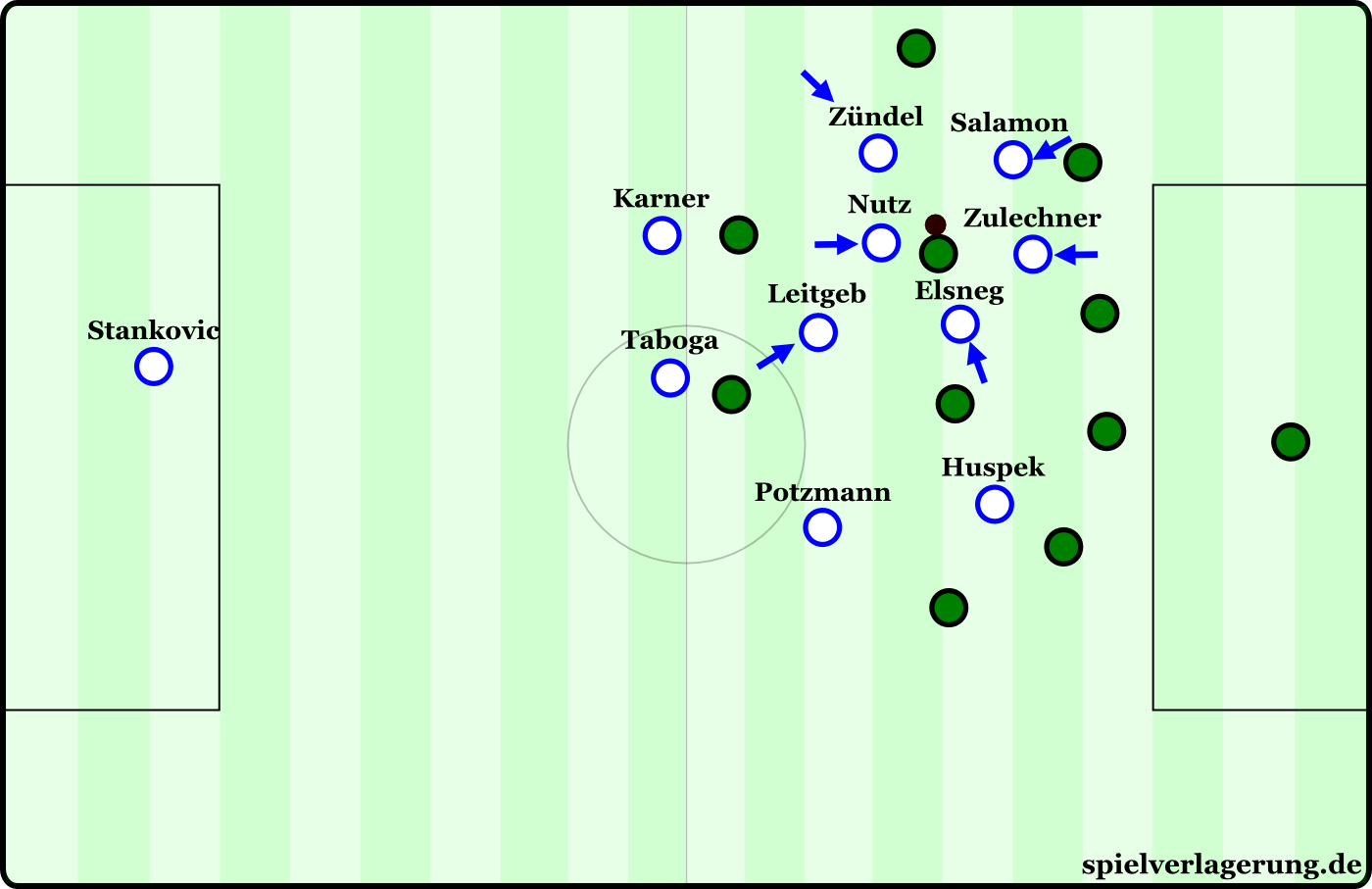

![]()

![Der gleiche Spielzug wie oben, allerdings im sogenannten Triangle; vor dem Dreierwahn wurde dieses sehr erfolgreiche System Tex Winters und Phil Jacksons relativ eng ausgeübt. Die Fragezeichen sollen eines aufzeigen: Wieso ist von dort der Wurf drei Punkte wert, einen Meter davor aber nur zwei Punkte? Wieso? Meine angeblichen Damen und Herren Leser, ich bitte Sie, eine letzte Sache zu berücksichtigen. (zeigt ein Bild von Chewbacca) Dies ist Chewbacca. Chewbacca ist ein Wookiee vom Planeten Kashyyyk, aber Chewbacca lebt auf dem Planeten Endor. Denken Sie darüber nach. Es ergibt keinen Sinn! Warum sollte ein Wookiee – ein zwei Meter großer Wookiee – auf Endor leben wollen, zusammen mit einem Haufen winziger Ewoks? Es ergibt keinen Sinn! Aber was noch wichtiger ist: Sie müssen sich ernsthaft fragen: Was hat das mit diesem Artikel zu tun? Gar nichts. Meine Damen und Herren, es hat nichts mit diesem Fall zu tun. Es ergibt keinen Sinn! […] Nichts von alledem ergibt einen Sinn. […] Wenn Chewbacca auf Endor lebt, müssen Sie die Regeln ändern! Oder Dreier werfen! Das Caption ist abgeschlossen.](http://spielverlagerung.de/wp-content/uploads/2016/04/Chewbacca-Triangle.png?bfe2af)