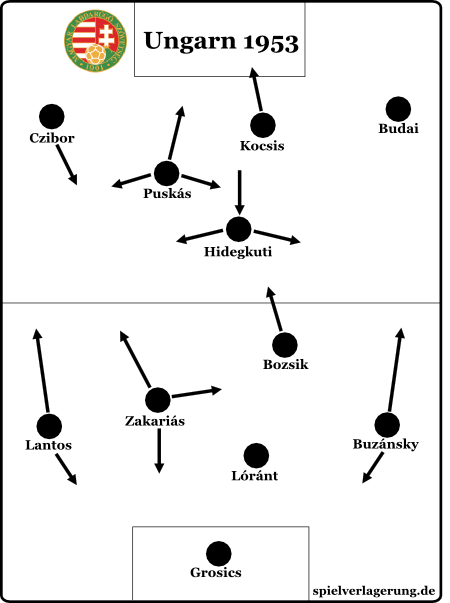

Das Konzept der falschen Neun gilt im modernen Fußball als enorm schwer zu verteidigen. Der Gegner kann Überzahl im Mittelfeld herstellen, reißt die Kette auseinander und öffnet somit Löcher für seine Mitspieler. Außerdem erhöht er den Ballbesitz und in indirekter Folge die Möglichkeit des Herausspielens von qualitativen Chancen sowie geringerer Gefahr durch Konter aufgrund der möglichen Distanz des Gegners zum eigenen Tor.

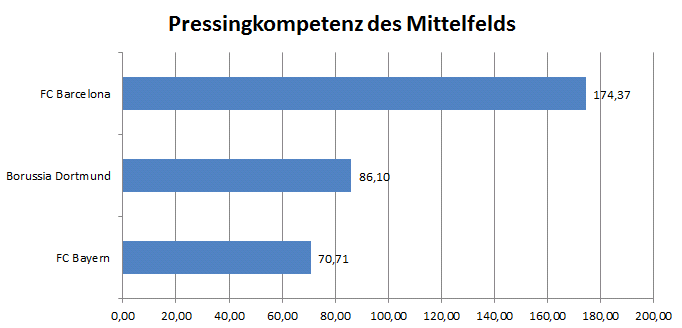

Sich selbst bringt er mit Dynamik und somit einem Vorteil gegenüber den Verteidigern in die nötigen Zielräume der Abwehr, was die Torgefahr erhöht. Desweiteren kann er sich flexibel an die Passmuster seiner Mannschaft und die Löcher in der gegnerischen Formation anpassen. Die Positionierung in der Offensive ist somit „richtiger“ und kann individuell problemlos angepasst werden.

Diese Faktoren machen die falsche Neun bei richtiger Umsetzung sehr gefährlich. Insbesondere bei der weitgehend gängigen Spielweise der mannorientierten Raumdeckung und des starren Kettenspiels der Abwehrreihe ist es fatal, wie beispielsweise das 5:0 Barcelonas gegen Real Madrid 2010 eindrucksvoll beweis. Darum sollte man aus einer taktiktheoretischen Perspektive verschiedene Lösungsansätze diskutieren, welche zur Neutralisation genutzt werden könnten.

Raumorientierte Manndeckung

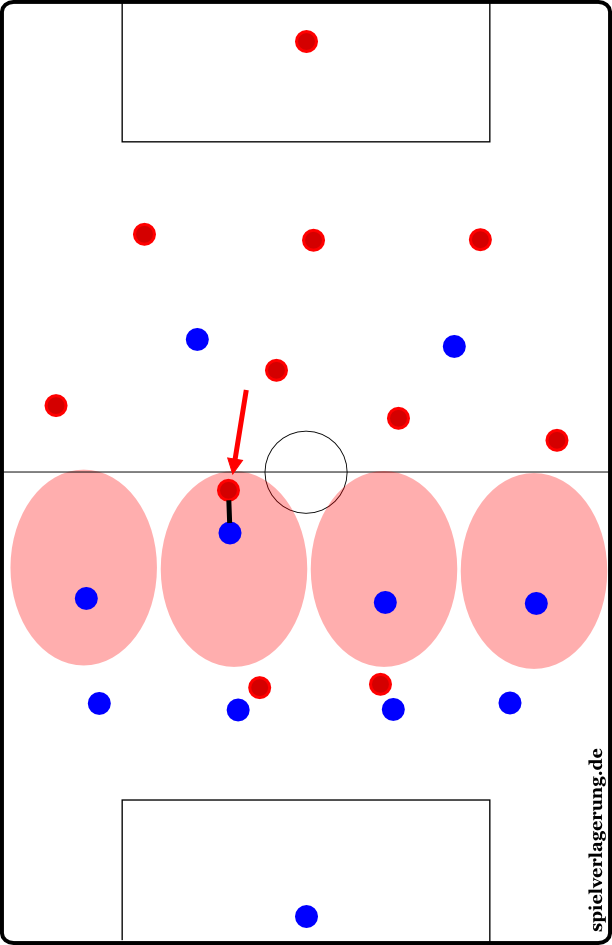

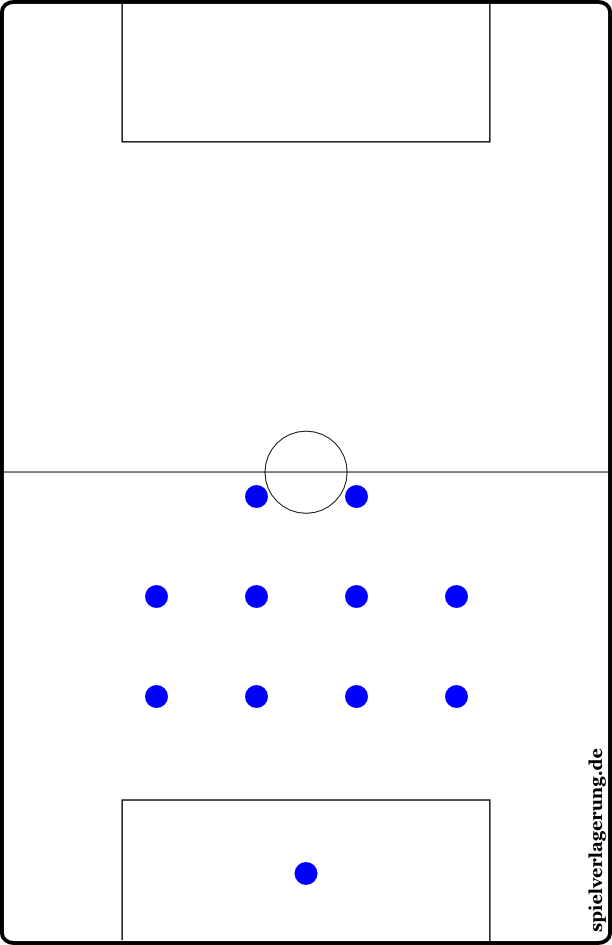

Eine Möglichkeit wäre es, die Kette und das Spiel mit der Raumdeckung zu verändern. Die Kette würde dann je nach Szenario aus drei eher zentralen Akteuren bestehen, welche den Raum verdichten. Die Seiten werden je nach Überlegung von höheren Spielern, also den Flügelverteidigern oder Außenstürmern, besetzt oder gar verwaisen lassen. Durch drei zentrale Spieler ist der Raum geringer, man steht kompakter und kann die falsche Neun stärker in die Mangel nehmen sowie flexibel Zugriff auf sie erhalten. Insbesondere der zentrale Spieler kann sich nach vorne bewegen und sie nach vorne verfolgen.

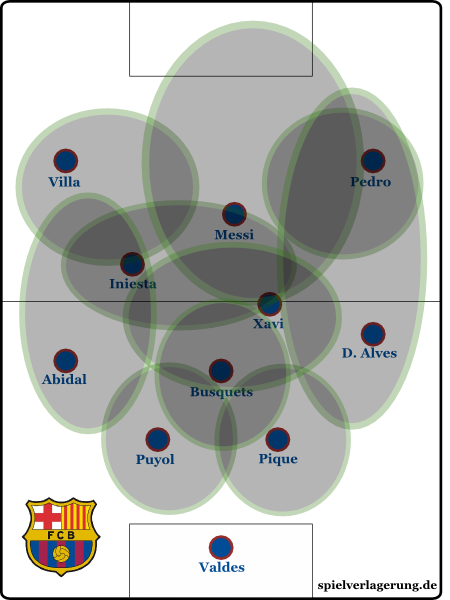

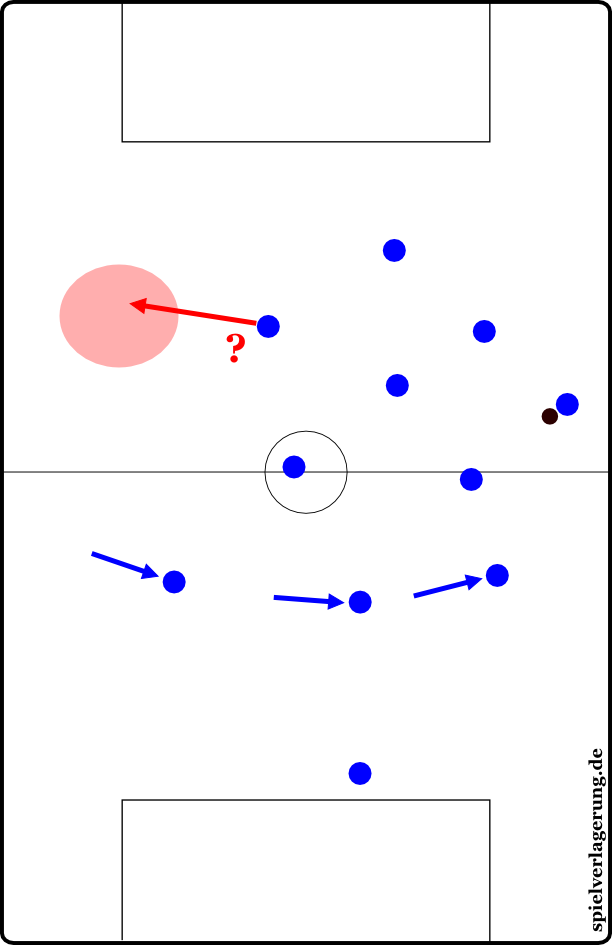

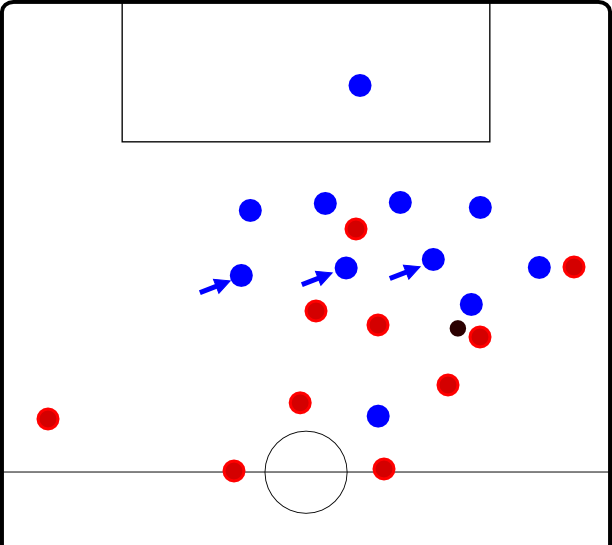

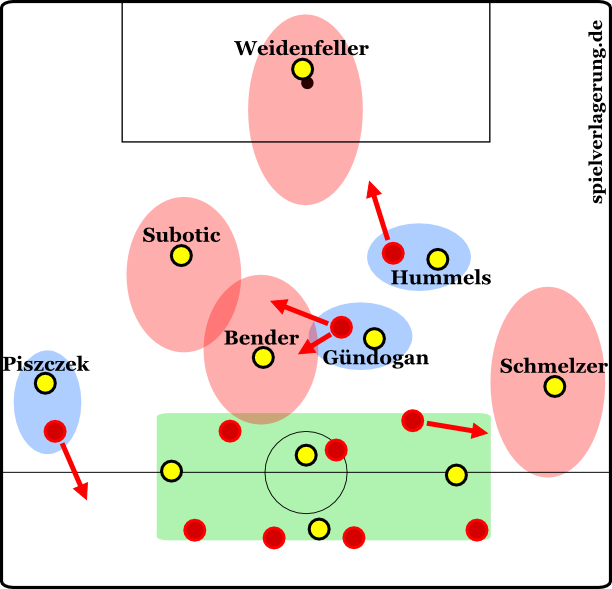

Clik here to view.

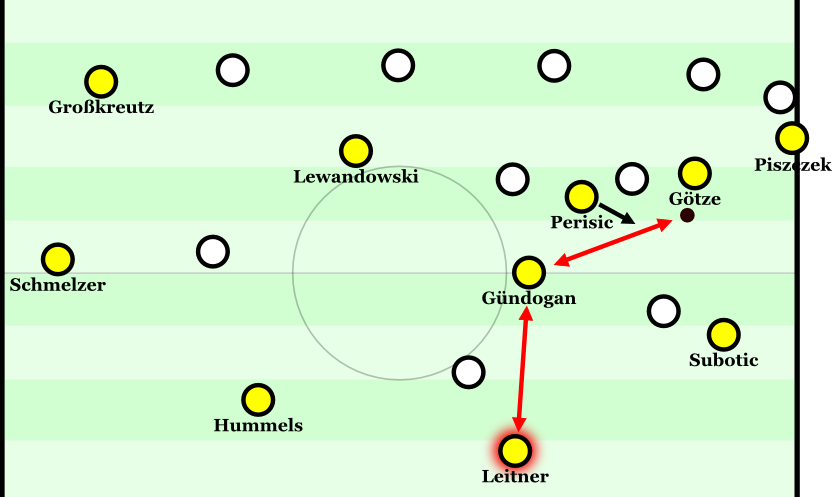

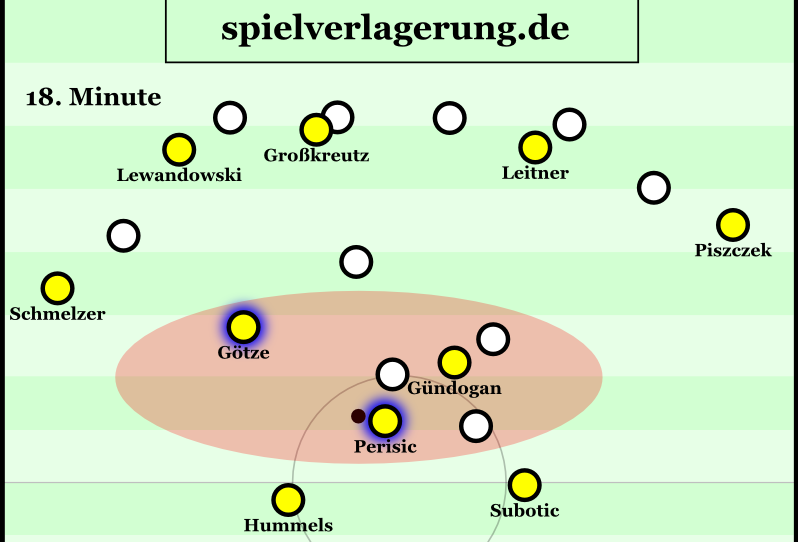

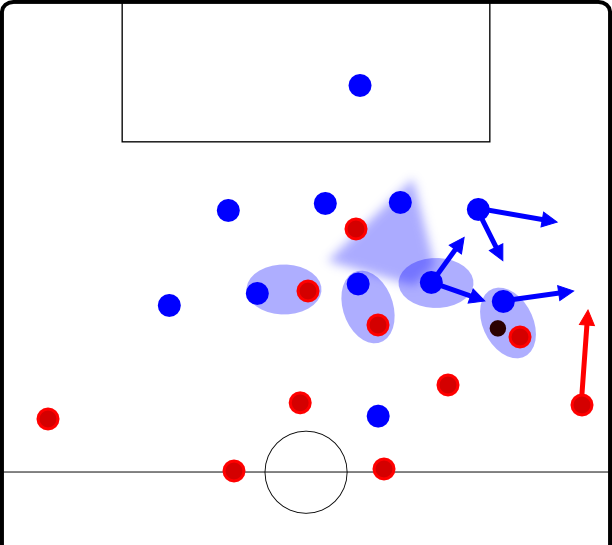

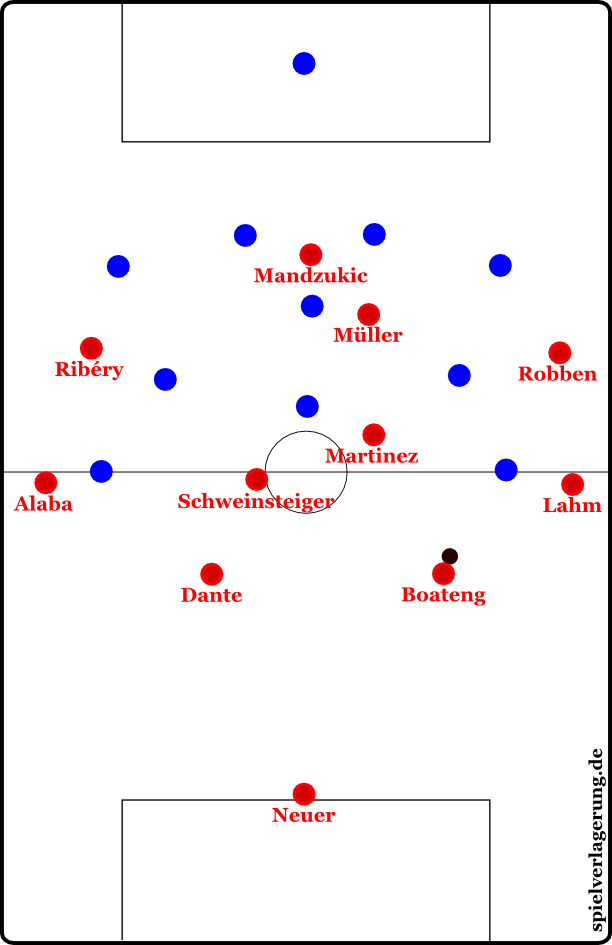

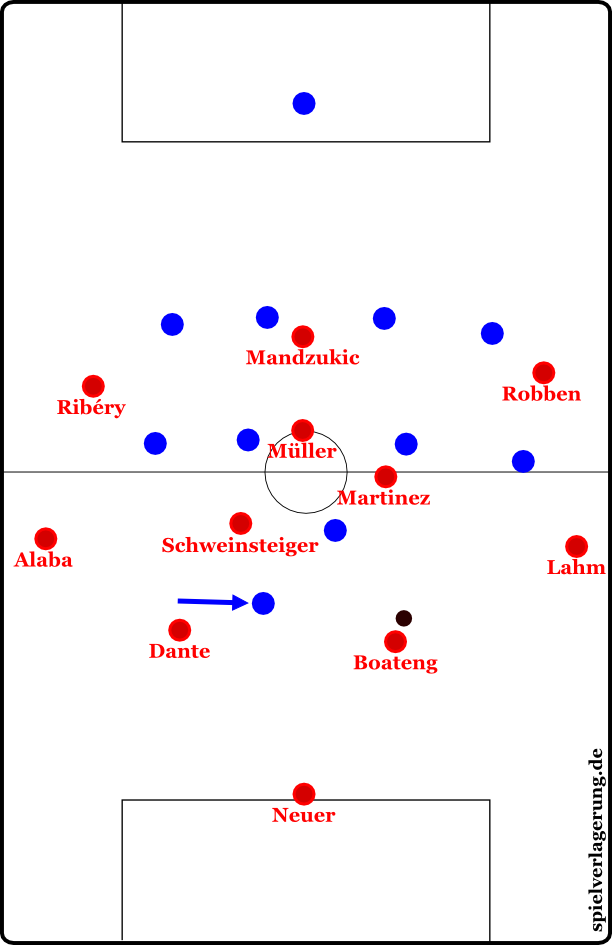

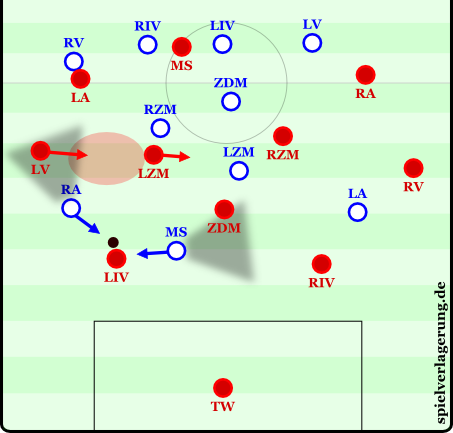

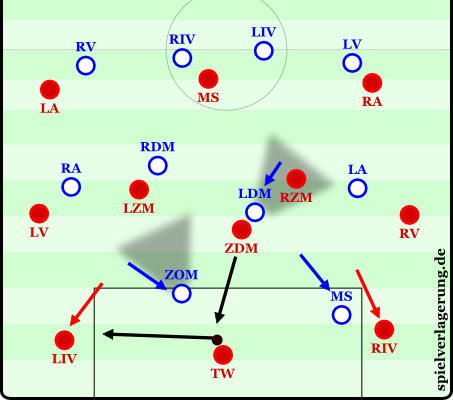

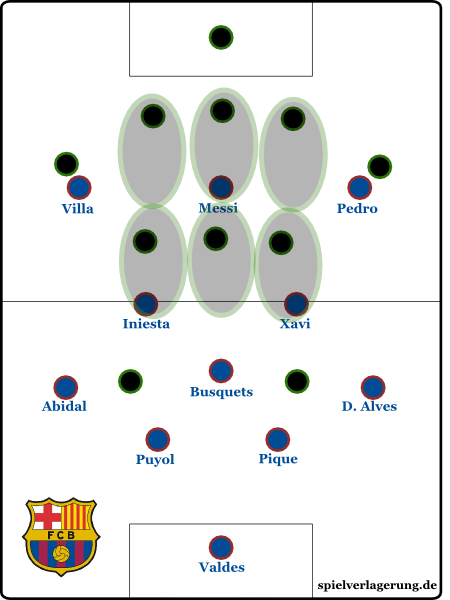

hier ein Beispiel, wie man gegen die falsche Neun (personifiziert durch eine symmetrisierte Aufstellung Barcelonas mit Messi) mit wechselnden Manndeckern vorgehen könnte. Der Manndecker wechselt je nach Zone, das Mittelfeld kann ähnliches bei der gegnerischen Doppelacht betreiben. Die dargelegte Variante ist natürlich sehr defensiv, am Grundprinzip ändert es nichts – es kann auch mit zwei Innenverteidiger oder nur zwei Sechsern oder beidem gespielt werden mit daraus resultierender höherer Offenheit

Eine Alternative wäre es, wenn die falsche Neun auch nur in einer bestimmten Zone von dem dazugehörigen Spieler manngedeckt werden würde. Bewegt sie sich aus der Zone heraus, dann wird Übergeben. Allerdings ist dies riskant, da es nur geringen Schutz vor dem Überladen bietet und der Moment der Übergabe von anderen Spielern genutzt werden könnte. Jedoch ist das Grundprinzip gut und kann in Kombination mit einer flexiblen Raumaufteilung des Kollektivs funktionieren. So wäre es eine Idee, dass sich das Mittelfeld tiefer stellt, wenn die falsche Neun ins Mittelfeld zurückgeht. Der Raum zwischen den Linien wird verringert, die raumorientierte Manndeckung kann nun von den Mittelfeldspielern mit zusätzlicher Absicherung übernommen werden. Ganz nach dem Prinzip der Absicherung wäre die nächste Variante.

Rückkehr zum Libero

Den (vermeintlich) modernen Trend der falschen Neun lässt sich womöglich auch mit der Rückkehr zu einem freien und vertikal hinter der Kette verschobenen Mann in der Defensive entgegen wirken. Beispielsweise könnte eine Viererkette mit zusätzlicher Absicherung dahinter oder ein Manndecker in einer Dreierkette mit zusätzlichem Libero gespielt werden. Die Mannschaft könnte dann aggressiv herausrücken und pressen, während der Ausputzer absichernd agiert und die von der falschen Neun geöffneten Räume sichert.

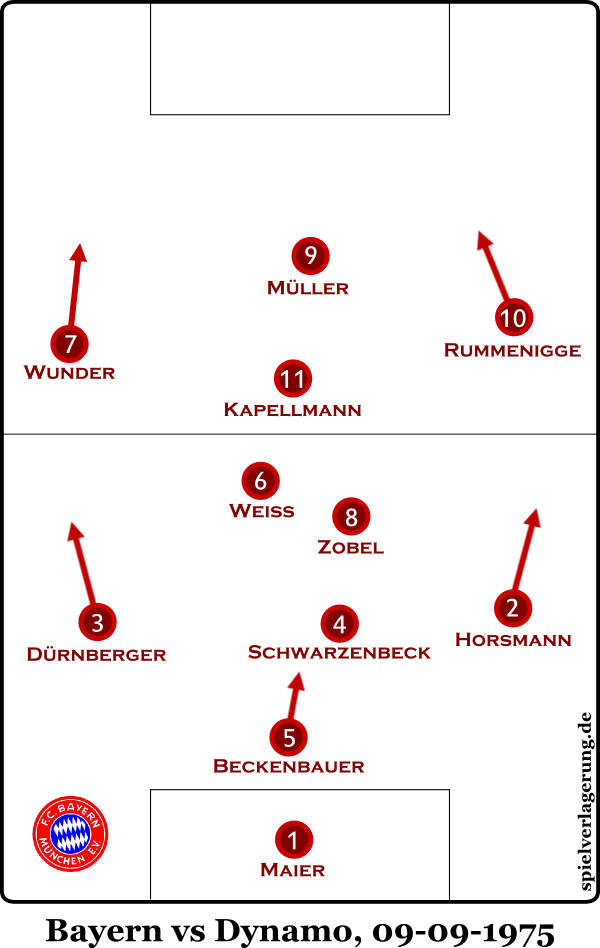

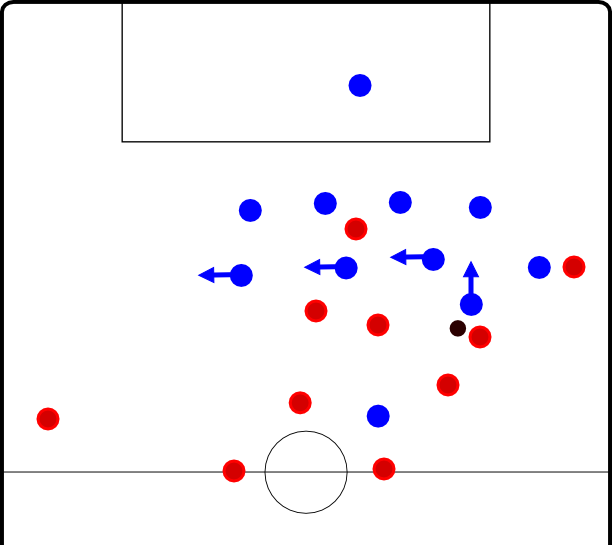

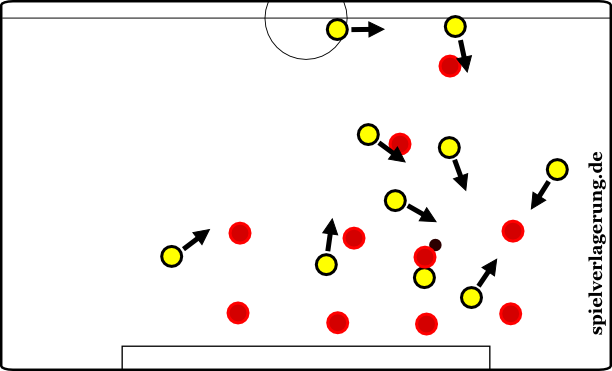

Clik here to view.

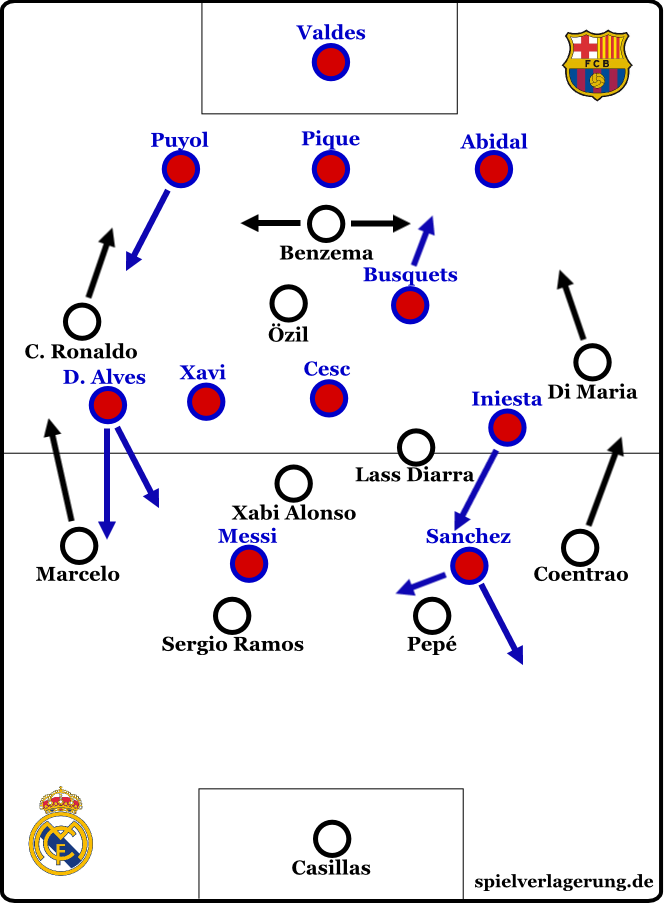

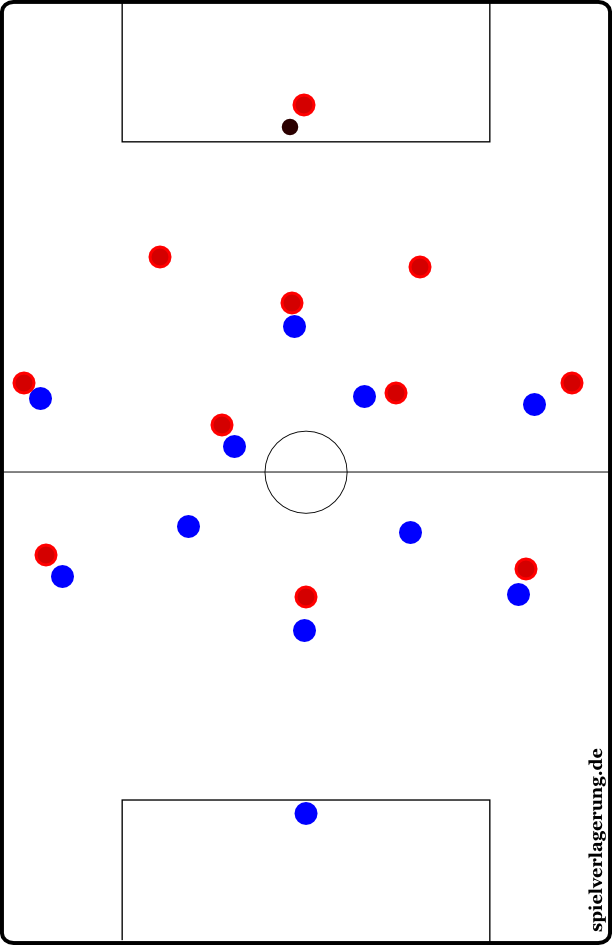

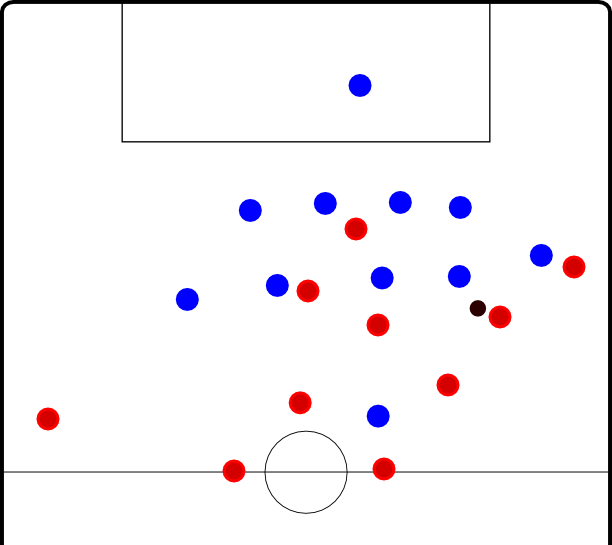

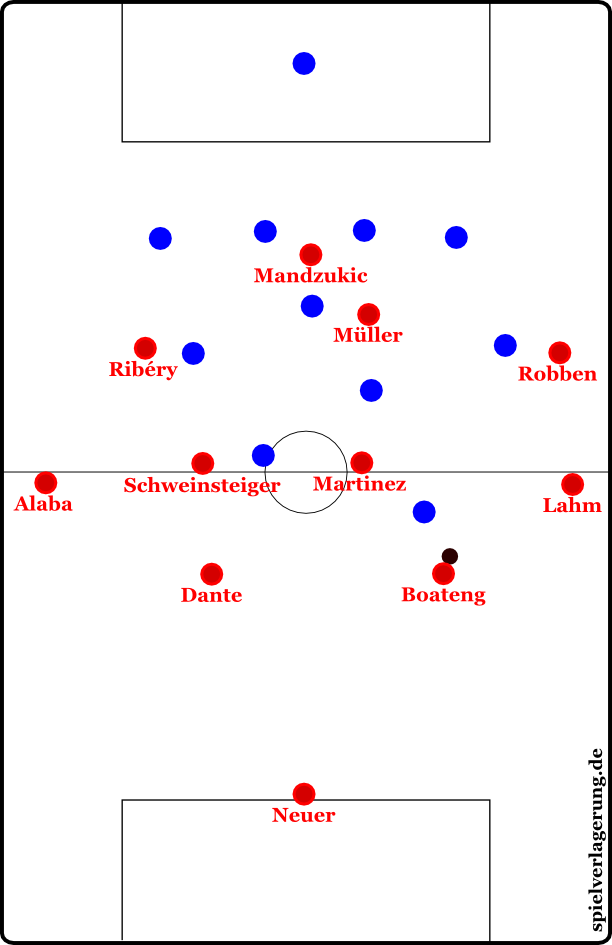

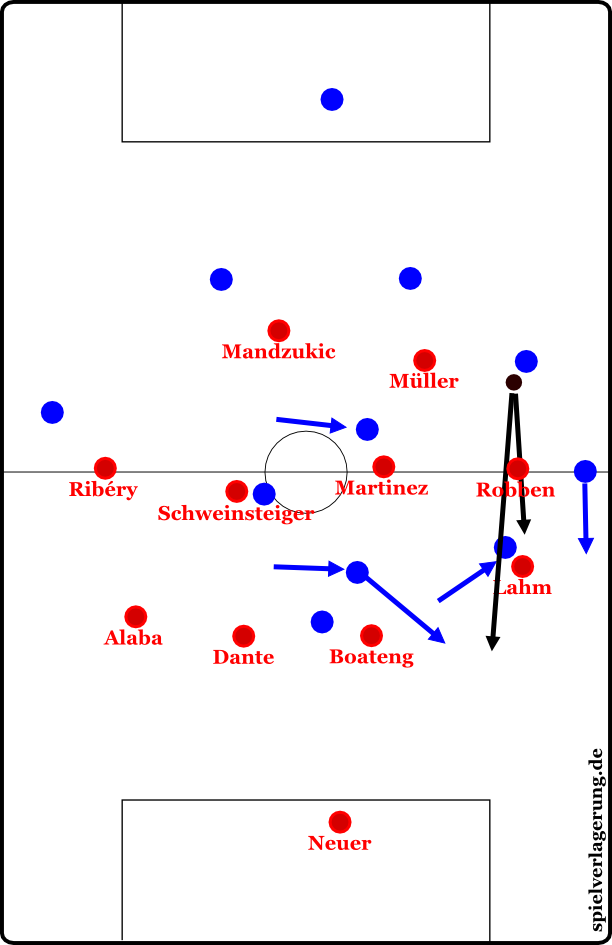

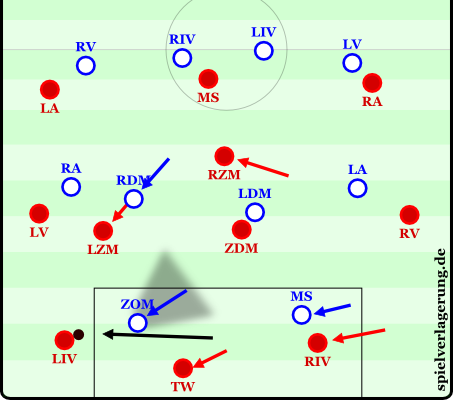

hier sieht man die jeweiligen Systeme mit Libero, einmal mit 1-3-4-2 und einmal im 1-4-4-1. Der Kreis symbolisiert in diesem Fall den jeweiligen defensiven Aktionsradius

Allerdings gibt es bei dieser Variante viele Probleme. Der Libero bedeutet einen weiteren Mann in der Mittelfeld weniger und somit noch stärkere Unterzahl im Mittelfeld. Geht man jedoch von einer auf Konter angelegten Spielweise aus, dann wäre der Libero durchaus eine interessante Idee. Er kann das Spiel mitaufbauen und nach unterbrochenen Angriffen sofort Konter initiieren, bei denen er im Normalfall mehr Zeit und Raum haben sollte, als ein klassischer Innenverteidiger oder Sechser. Womöglich könnte er gar eine Hybridrolle übernehmen, in welcher er nicht durchgehend als Stopper agiert, sondern sich selbst in die Kette einordnet und einen Spieler daraus befreit. Dieser würde dann eine flexible Deckung auf die falsche Neun übernehmen und somit wäre das Problem des freien Spielers und der Unterzahl in der Mitte zumindest in Ansätzen beseitigt.

Eine weitere Möglichkeit wäre ein “Mittelfeldlibero”, beispielsweise eine Art freier Mann in einem 4-1-4-1-System. Dieser kann dann bei Bedarf ein besonders Augenmerk auf die tiefe spielmachende Neun legen, ansonsten aber als klassischer Staubsauger und Defensivorganisator vor der Viererkette agieren. Problematisch ist hier, dass er keine Absicherung hinter der Abwehr bietet und somit Lochpässe nicht aufhalten kann, außerdem durch eine eingespielte Mannschaft einfach entblößt werden kann. Die Halbräume werden durch das zusätzliche Band im Mittelfeld geöffnet, was gegen eine Mannschaft wie Barcelona oder eine falsche Neun wie Messi fatal sein kann.

Allerdings könnte man eine ähnliche Spielweise auch auf weniger komplexe Art und Weise haben.

Der Kettenhund

Generell wäre es eine Möglichkeit der gegnerischen falschen Neun schichtweg einen Sonderbewacher entgegen zu stellen. Die restliche Anordnung würde dann quasi auf Zehn gegen Zehn in der taktischen Planung und Analyse hinauslaufen, während der Manndecker die falsche Neun möglichst im Alleingang ausschalten soll. Die große Frage ist hierbei immer, wer dafür geopfert wird. Im Prinzip wird meistens aus der gängigen Formation ein Spieler aus dem Defensivverbund herausgerissen und soll eine Manndeckung übernehmen. Gegen Messi taten dies beispielsweise einmal Pepé als nomineller Sechser und ein anderes Mal Carvalho als Innenverteidiger. Sie lösten sich aus der Position in ihrer Grundformation heraus und spielten dann gegen Messi bei dessen Ballannahme.

Die Formation und Anordnung als solche blieb aber gleich. Eine Anpassung an das defensive 10-Mann-Spiel hätte jedoch dieses taktische Mittel noch interessanter gemacht. Man könnte beispielsweise ein 4-3-2 spielen, ein 4-4-1 oder ein 4-2-3, wie es Real in dieser Hinsicht tat. Eine isolierte Betrachtung der Formation mit ausgeblendeten Manndecker sowie der offensiven Phase mit ihm in der Formation ist dennoch unumgänglich. Dadurch wird es möglich, die Mannschaft besser anzupassen und mehrere Szenarien durchzuspielen, in welcher Probleme durch die falsche Neun aufgeworfen und Lösungen gefunden werden können.

Besitzt man nicht nur einen zweikampfstarken und bissigen Manndecker, sondern einen intelligenten Defensivspieler, kann der Kettenhund zum Abdrängen genutzt werden. Er verfolgt dann keine aggressive und oftmals riskante Spielweise, sondern soll die falsche Neun schlicht von ihren idealen Wegen abdrängen und dadurch das Spiel der gegnerischen Mannschaft nachhaltig schädigen. Indem er ihn in schwache Schusspositionen bringt oder von Mitspielern isoliert, verringert er die ausgehende Gefahr enorm.

Das passive Abwehrpressing

Eine kollektive – und umstrittene – Möglichkeit wäre es, die falsche Neun ohne explizite Zuteilung normal agieren zu lassen, allerdings in den resultierenden Zweikämpfen durch die Bank passiv zu agieren. Dies stellt einen Kompromiss dar, in welchem man niemanden opfert und die normale Formation wie Aufstellung spielen lassen kann. Aber dafür verändert sich das Zweikampfverhalten, was in gewisser Weise einer Art Schadensbegrenzung entspricht. Durch das passive Abwehrpressing soll der Laufweg des Gegners geleitet werden und sein Dribbling weniger erfolgreich gestaltet werden.

Ziel sollte es sein, dass der Gegner nur unter akut einsetzender Bedrängnis sowie aus ungünstigen Positionen abschließen kann. Indem man weder in den Zweikampf geht noch eine Grätsche ansetzt, kann die falsche Neun verfolgt und beim Abschluss behindert werden. Dies kann jedoch auch ins Auge gehen – es ist letztlich ein Tanz auf Messers Schneide, wie die Halbfinale von Chelsea in der vergangenen Saison (aber auch im Finale und unter Hiddink 2009) gezeigt haben. Sowohl Roberto di Matteo als auch Guus Hiddink verhängten in Ansätzen ein Grätschverbot, wiesen ihre Akteure zu Spielbewegungen an und verlangten sichere Defensivaktionen. Der Zweikampf sollte so lange hinausgezögert werden, bis er möglichst erfolgreich bestreitet werden kann.

Im Spiel gegen die falsche Neun ist dies besonders interessant, weil sie nicht nur viel von ihrer Wirkung verliert, sondern die gegnerische Mannschaft in ihrer eigenen Spielweise einsperrt. Sie verschieben den Ball dank ihrer Überzahl, werden aber von den gefährlichen Zonen isoliert und besitzen keine Sturmspitze als Ersatz. Dadurch entsteht quasi ein Spiel in Trance, in welcher die gleichen Bewegungen wiederholt werden, ohne dass Erfolgswahrscheinlichkeit steigt.

Isolation & Pressing

Die nächste kollektivtaktische Idee ist das Versperren von Passwegen, was sich allerdings wegen der enormen Beweglichkeit der falschen Neun schwierig gestalten dürfte. Wichtig ist eine präzise Analyse der Bewegungsabläufe des gegnerischen Kollektivs, um die Passmuster zu erkennen und eine mögliche Anordnung zu schaffen, in welcher der Mittelstürmer isoliert werden kann.

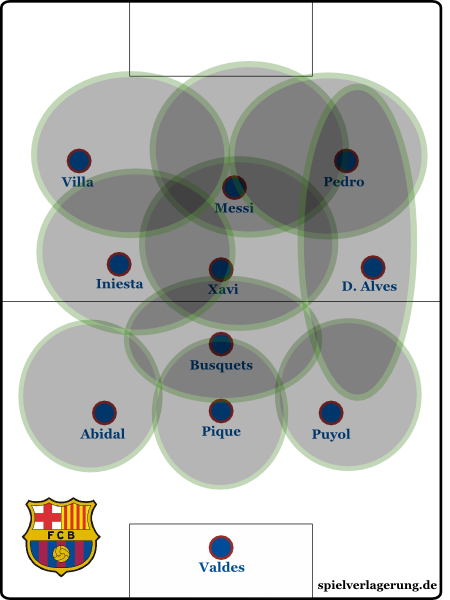

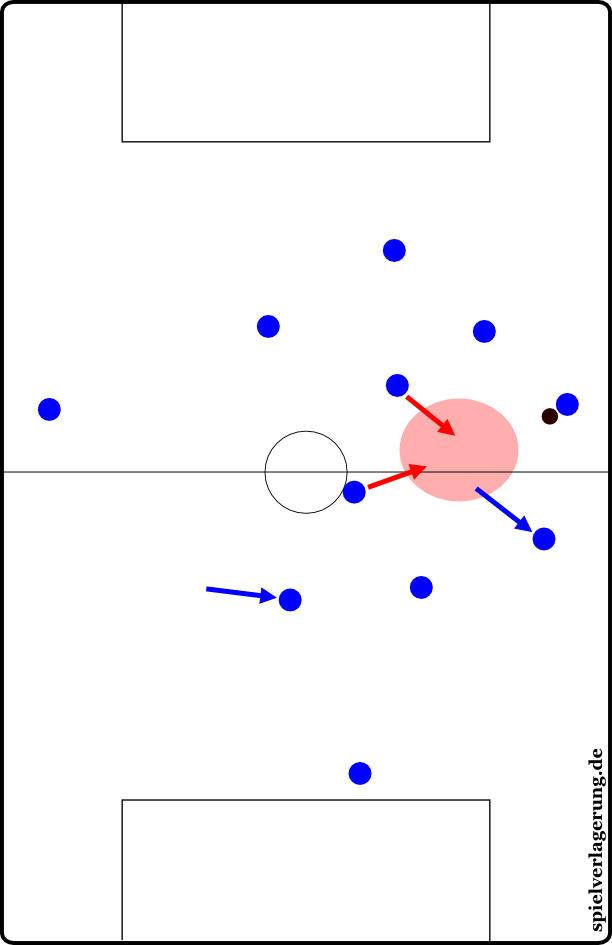

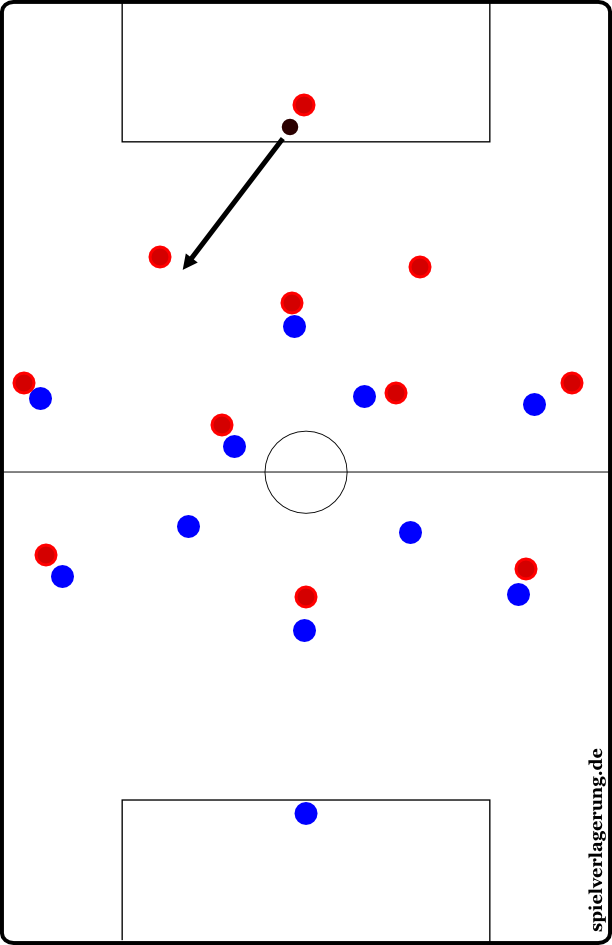

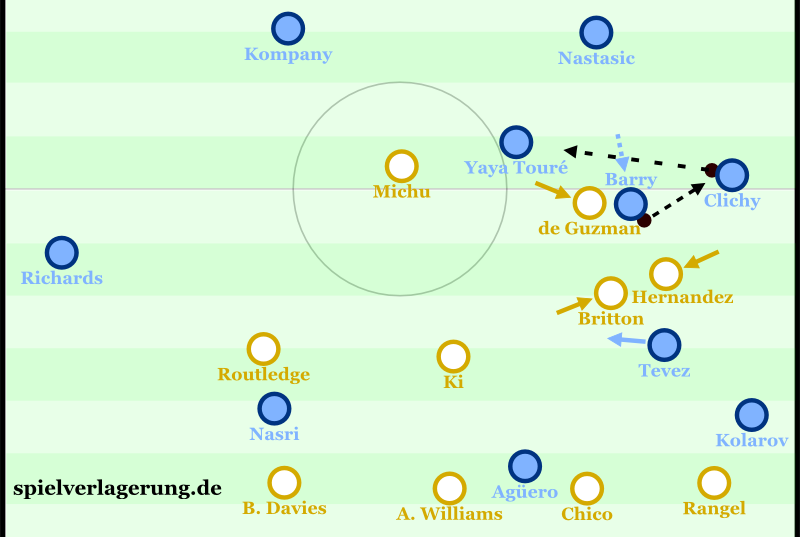

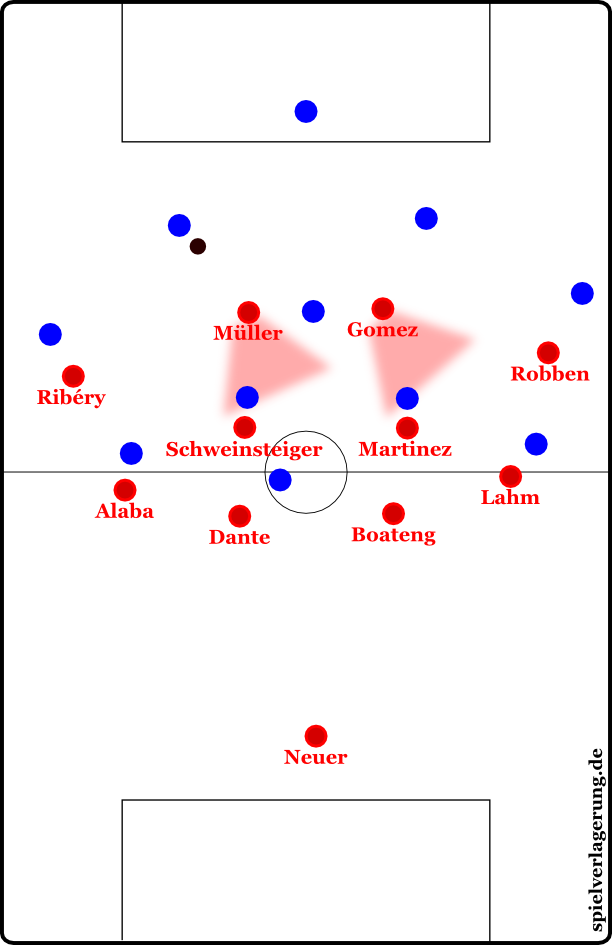

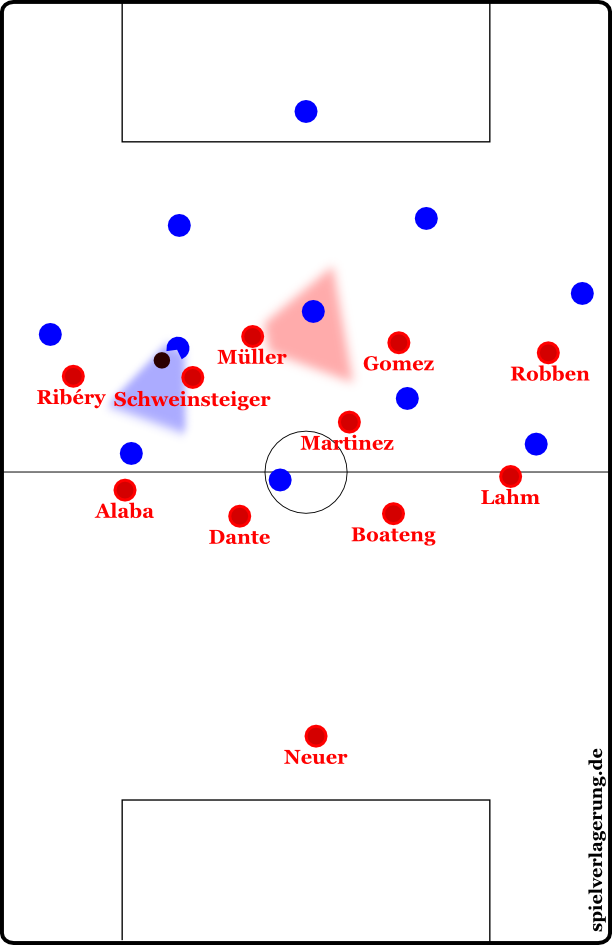

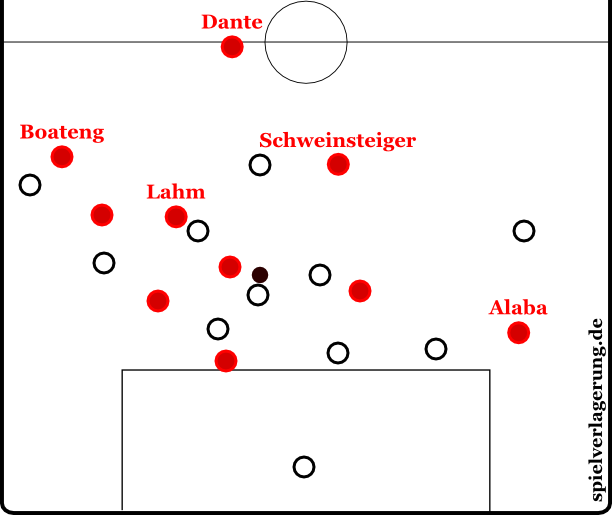

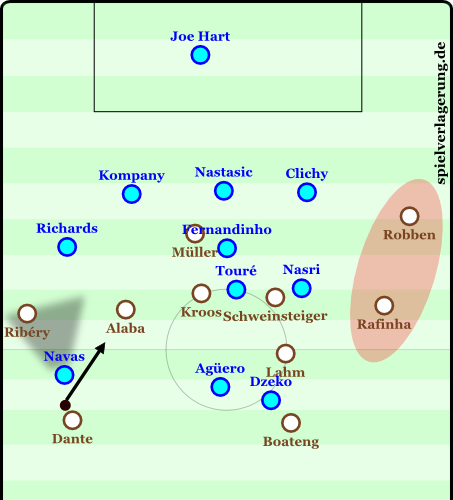

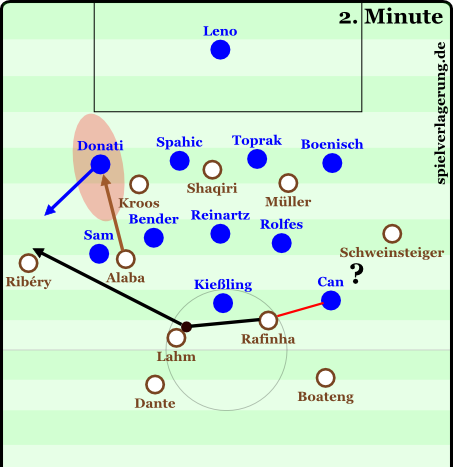

Clik here to view.

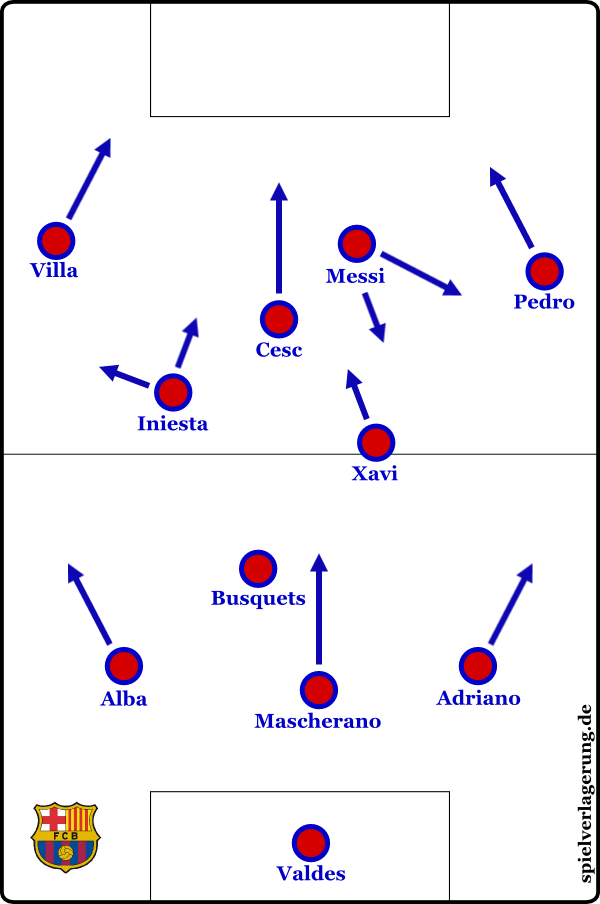

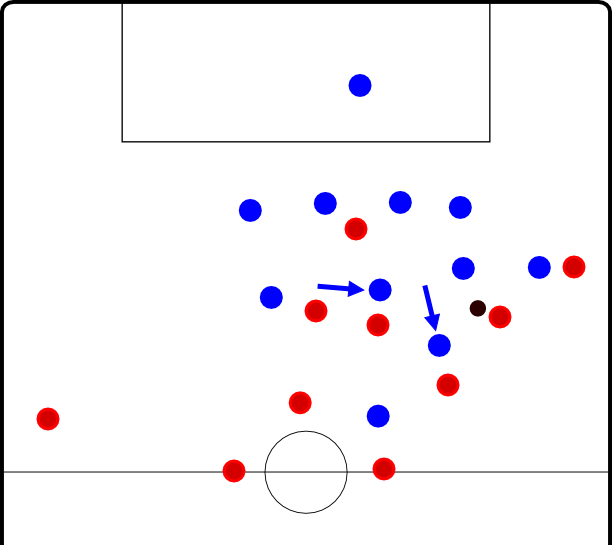

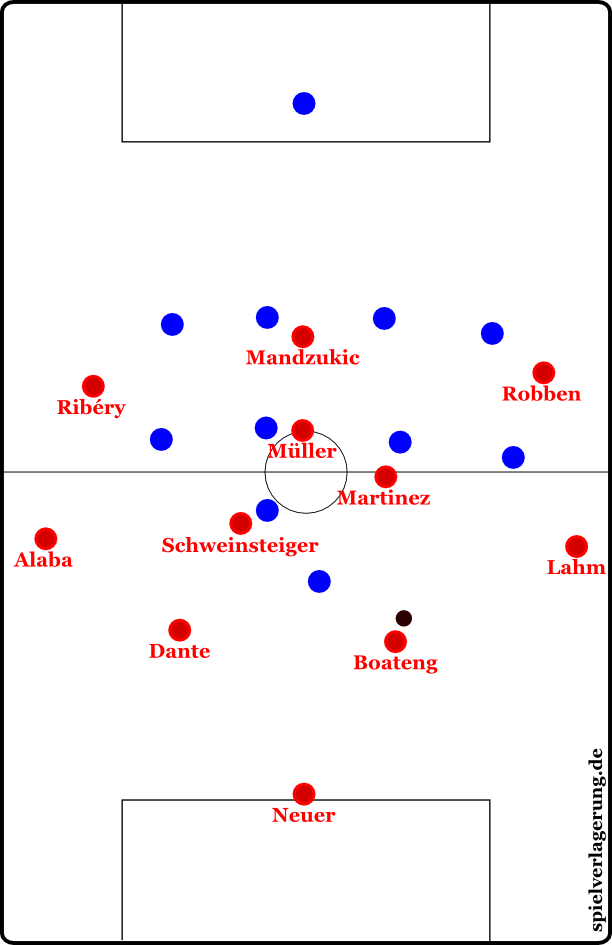

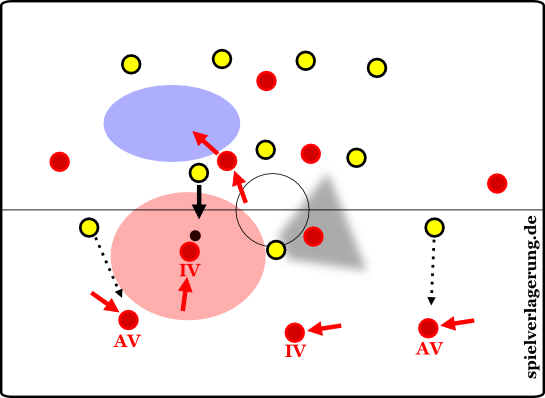

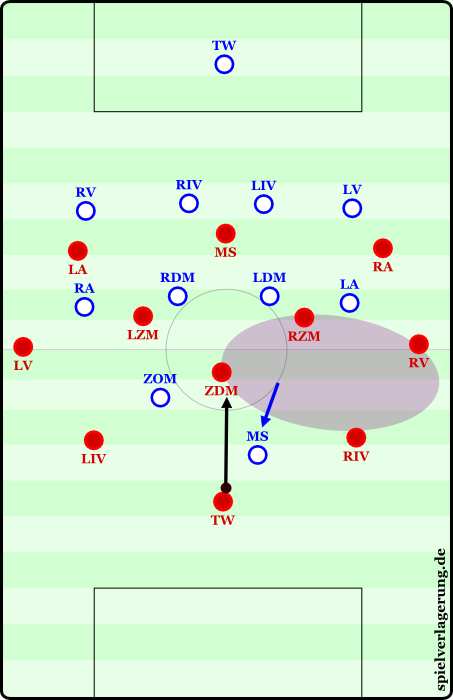

ein mögliches Pressingszenario mit den drei wichtigen Deckungsschatten – es verhindert ein direktes Anspiel auf Messi, ein indirektes Anspiel über Pedro und erhöht durch die Deckung auf Busquets den generellen Druck

Interessant wäre es hierbei, wenn lokales Pressing betrieben wird, um mögliche Passgeber spezifisch unter Druck zu setzen und mit dem Deckungsschatten die Passwege zur falschen Neun zuzustellen. Das lokale Pressing kann dabei auch auf die falsche Neun praktiziert werden, natürlich im Verbund mit einer Pressingfalle. In bestimmten Situationen oder Positionen werden Räume zur falschen Neun offen gelassen, um Pässe auf den Zielspieler in der Offensive zu provozieren. Sobald der Pass gespielt wird, klappt die Falle zu und es wird attackiert.

Rückwärtspressing als weitere Alternative des Pressings

Ähnliche Attacken in Intervallform mit einem festgelegten Auslöser könnten auch vom Mittelfeld praktiziert werden. Im Normalfall wird Rückwärtspressing von den Stürmern nach Angriffspressing ausgeübt, welche ihre Außenverteidiger in der klassischen Defensivarbeit unterstützen. Gelegentlich gibt es auch Mittelstürmer, welche den gegnerischen Spielaufbau in dessen zweiter Phase im Mittelfeld stören, beispielsweise Tevez‘ Pressing auf Yaya Toure gegen Barcelona in der Saison 2007/08. Auch Mario Gomez zeigte dies in Ansätzen, in einer Partie gegen den BVB oder Inter Mailand in der Van-Gaal-Ära sogar auf großem Niveau.

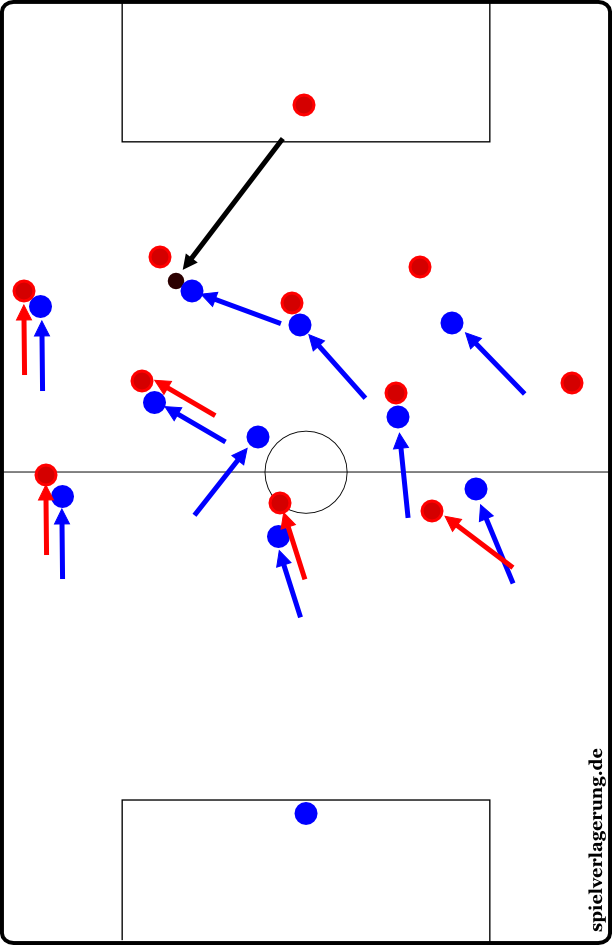

Das gleiche Grundprinzip liegt einem solchen Rückwärtspressing auf die falsche Neun zugrunde. Befindet sie sich vor der Mittelfeldkette, dann kann sie auf die übliche Weise gepresst werden, sobald sie sich in den gefährlichen Zonen zwischen den Linien aufhält, dann wird die Kette des Mittelfelds nach hinten gezogen. Sie zieht sich nach dem Prinzip der Raumverknappung Richtung Ball und soll möglichst eng um die ballführende falsche Neun agieren.

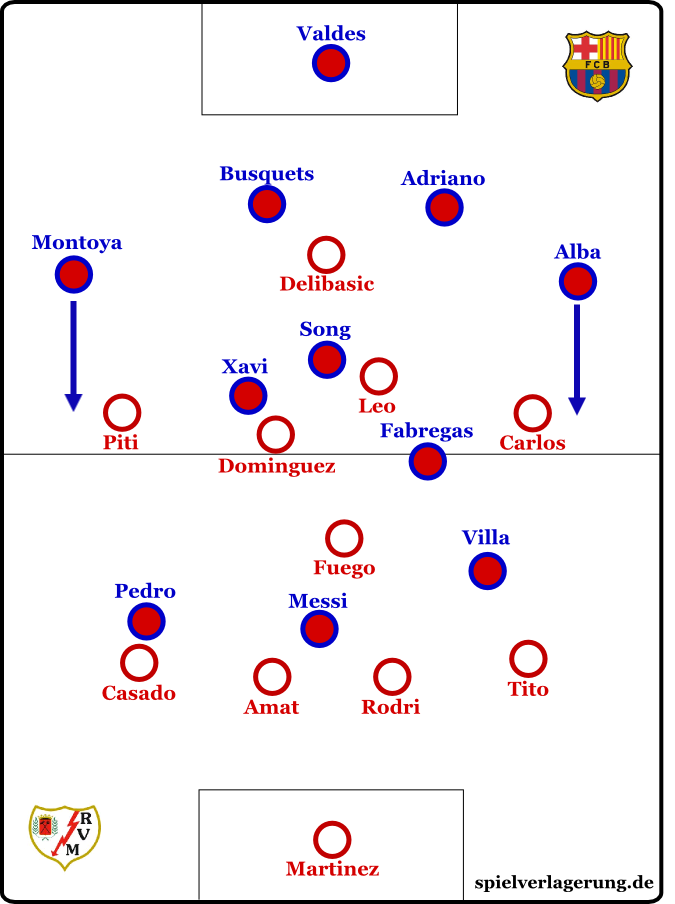

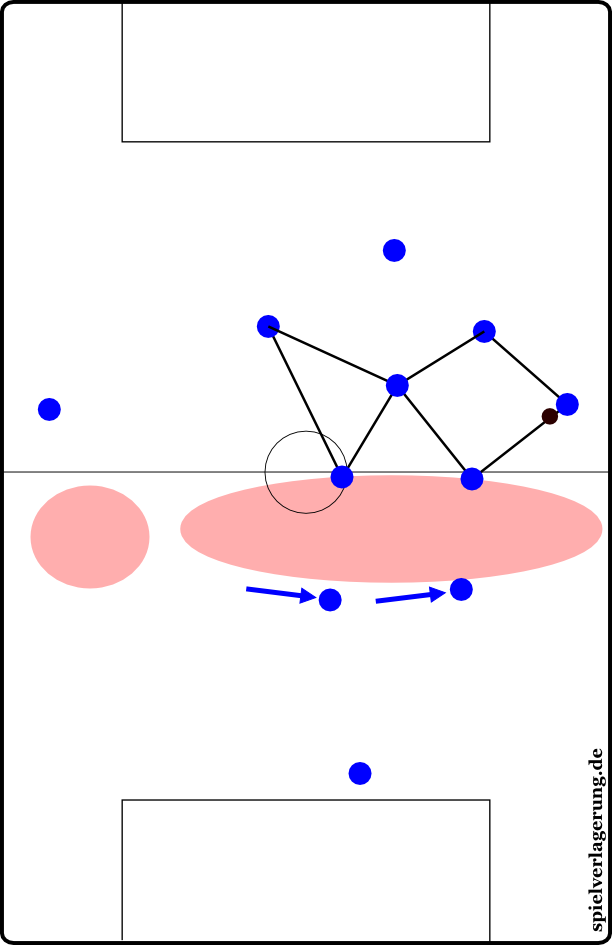

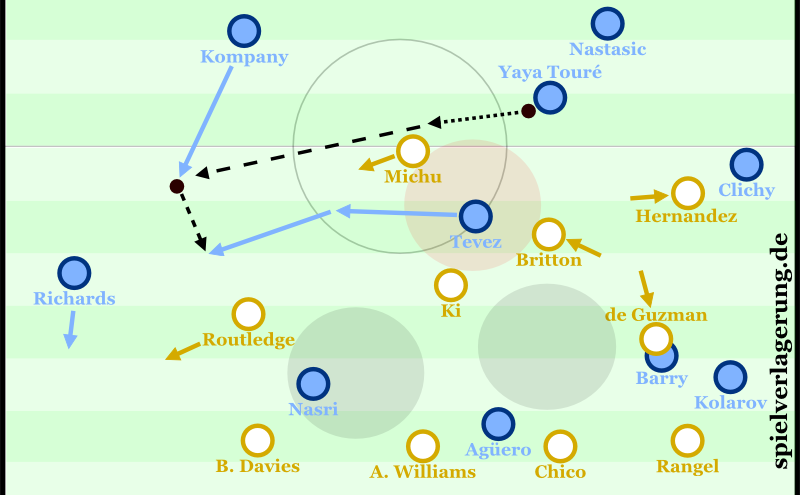

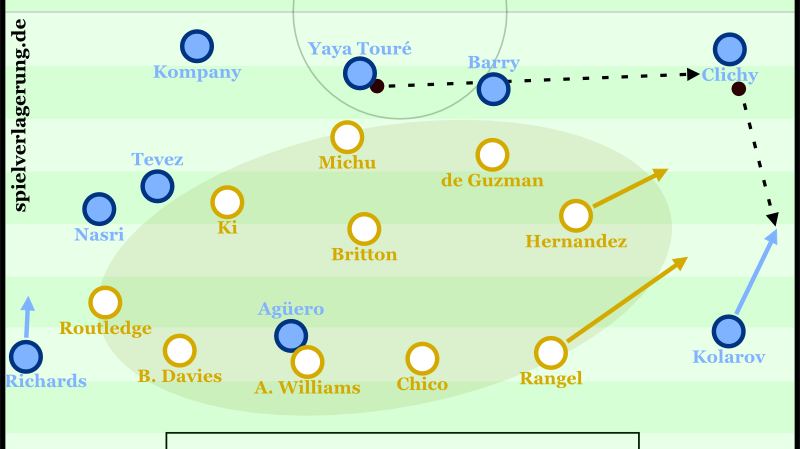

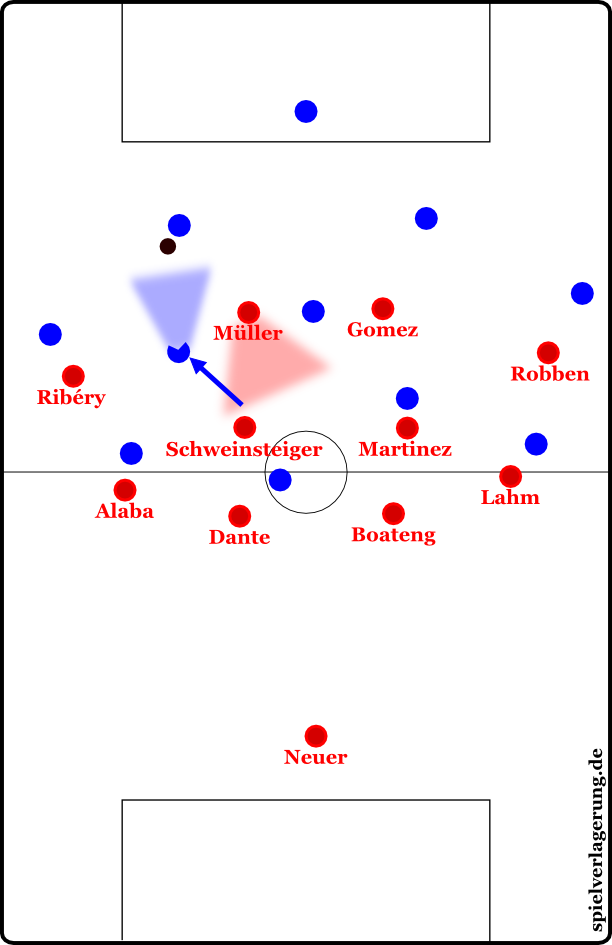

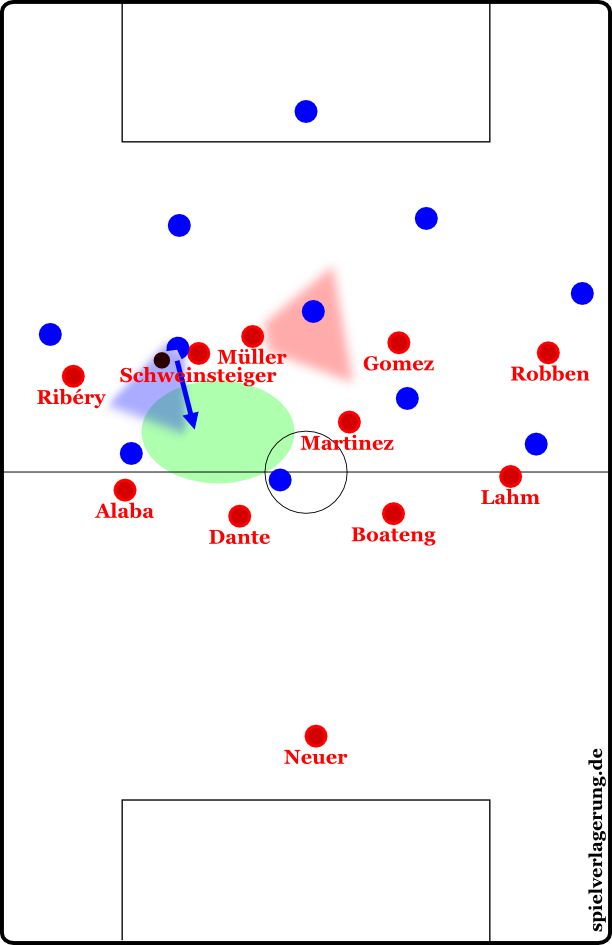

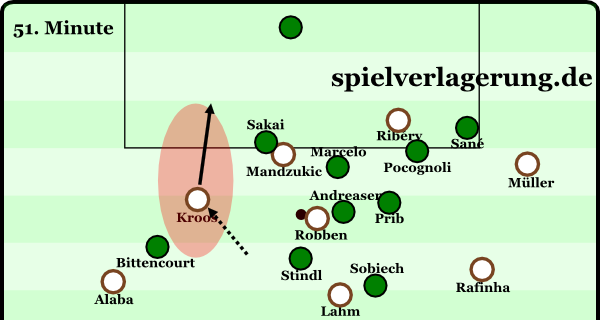

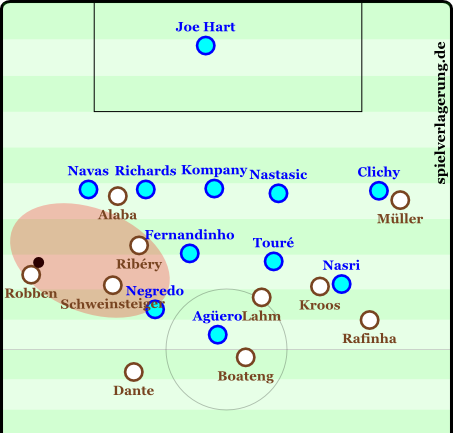

Clik here to view.

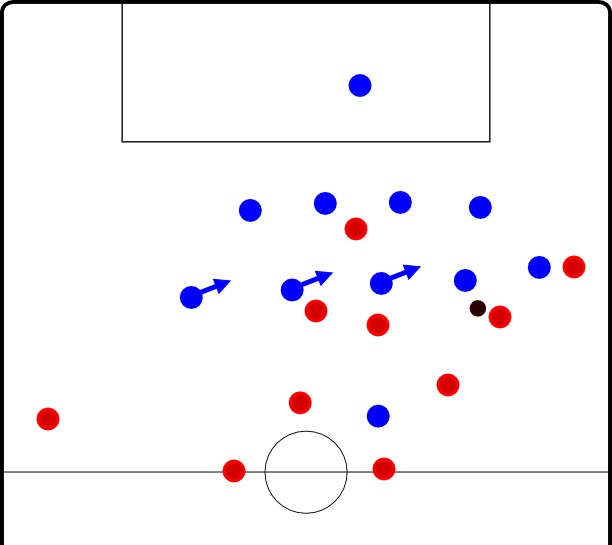

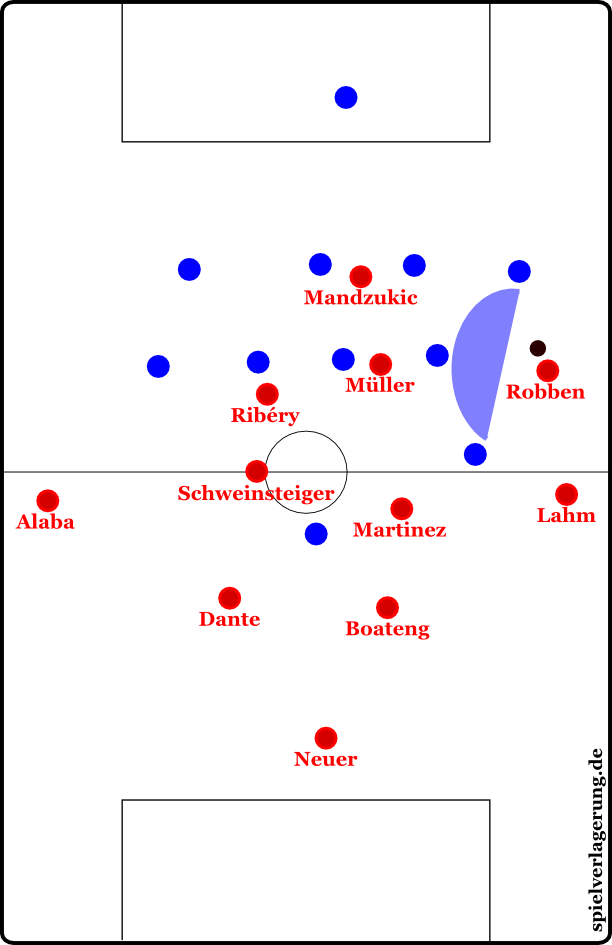

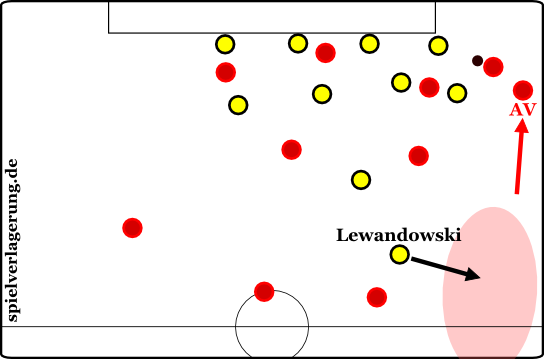

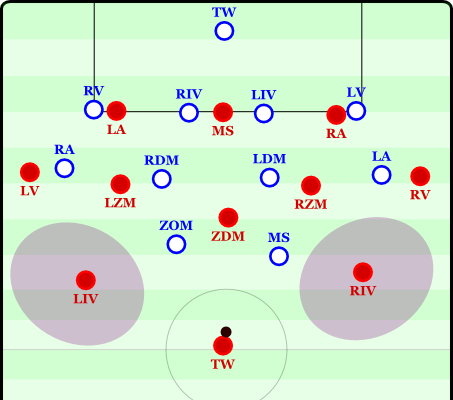

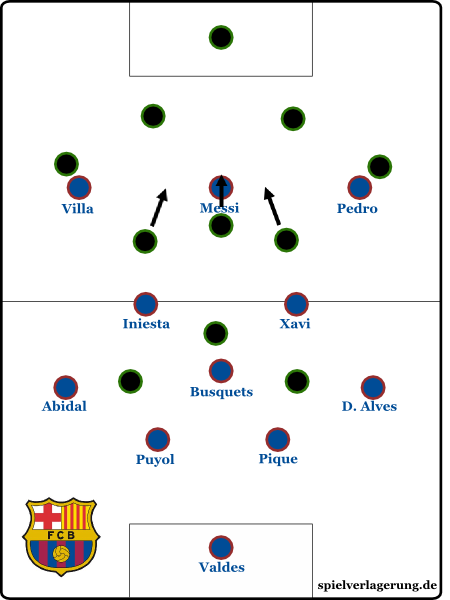

durch Rückwärtspressing des Mittelfelds wird der Raum zwischen den Linien komprimiert

Dies sorgt dafür, dass die falsche Neun darunter leidet, dass sie als einziger Stürmer agiert – die Bälle aus dem Mittelfeld können zwischen den Linien angenommen werden, doch die beiden Ketten können dank des mangels an einem zweiten zentralen Stürmer problemlos eng gezogen werden. Die Gefahr liegt dann über den Flügeln, bei einer vor dem Zusammenziehen gegebenen Kompaktheit ist die Bedrängnis auf die falsche Neun aber im Normalfall ausreichend hoch, um präzise Anspiele oder gar Kombinationen zu verhindern.

Dadurch könnte auch das Raumfressen in neuer Ausführung praktiziert werden. Beim Raumfressen lassen sich die Spieler der Mittelfeldkette zumeist bei inversen Ausflügen der gegnerischen Flügelstürmer antizipativ nach hinten fallen und leiten die Bewegung des Ballführenden nach vorne, während sie zeitgleich den Raum zwischen den Linien verschlossen haben. Dank des Rückwärtspressing könnte bei einer passenden Zuteilung das aktive Pressing mit dem passiven Raumfressen kombiniert werden.

Defensivfluidität

Es gibt auch zwei weitere und etwas skurrile Möglichkeiten gegen die falsche Neun vorzugehen. Die erste Variante wäre eine fluide Besetzung von Räumen in der Defensive. Die Mannschaft passt sich durchgehend an die neuen durch die falsche Neun geschaffenen Begebenheiten an und nimmt danach die ideale Position ein. Wie bei der Offensivfluidität erfordert dies ein exorbitantes Maß an hervorragenden und spielintelligenten Akteuren, das Risiko ist auch enorm hoch – ein minimaler Mangel an Konzentration in einem hochkomplexen taktischen Gebilde reicht aus, um das gesamte Konstrukt in sich einstürzen zu lassen.

In der Theorie erhält man aber durch eine solche Spielweise ideal Zugriff auf flexible Ballbesitzmannschaften, welche normalerweise die Grundlage für eine falsche Neun darstellen. Mit der fluiden Bewegung im Raum und passender Eingespieltheit kann man die Bewegungen des Gegners ideal verfolgen und dagegen vorgehen. Ein Kompromiss zwischen dem hohen Risiko und den Stärken wäre das Einsetzen von gewissen Stützpfeilern: beispielsweise einem festen Spieler im defensiven Zentrum oder ähnlichem.

Auf eine gewisse Art und Weise hat dieses Prinzip Arsenal unter Wenger gegen Barcelona bereits umgesetzt und auch Getafe konnte damit Erfolge erzielen, während Leverkusen im Hinspiel trotz einer guten Leistung scheiterte.

Hier ist die „feste“ Komponente die Viererkette, die fluide Komponente befindet sich davor und wird abgesichert. Es wird jener Raum flexibel attackiert, in welchem die Pässe auf die falsche Neun kommen und wo sie selbst agiert, was diese teilweise Fluidität als sicherste und effektivste Spielweise prädestiniert.

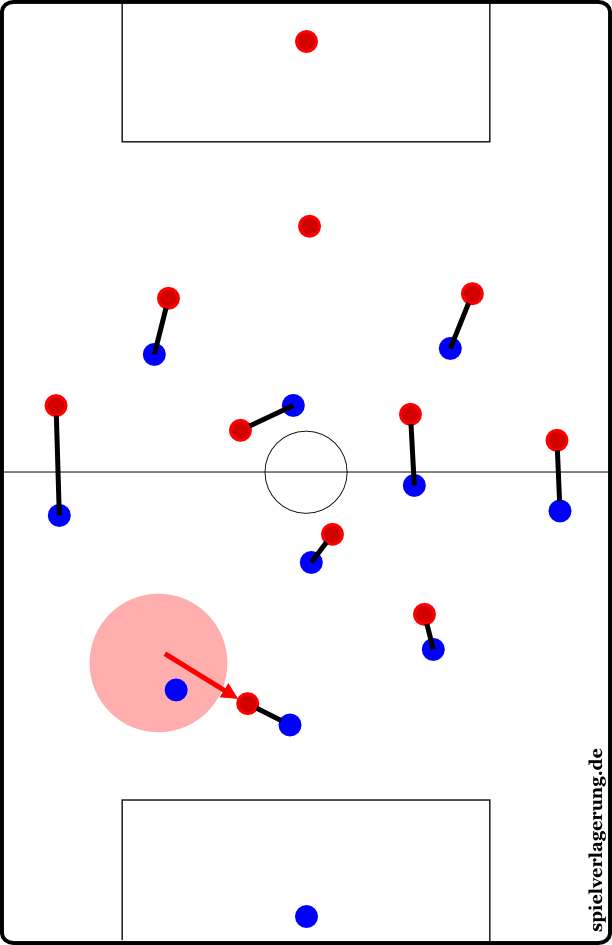

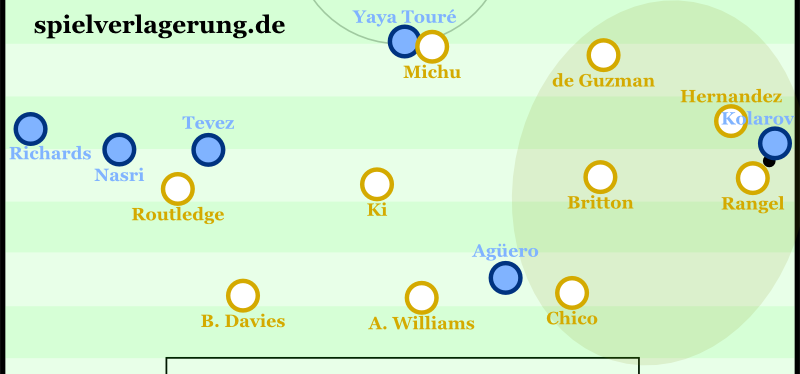

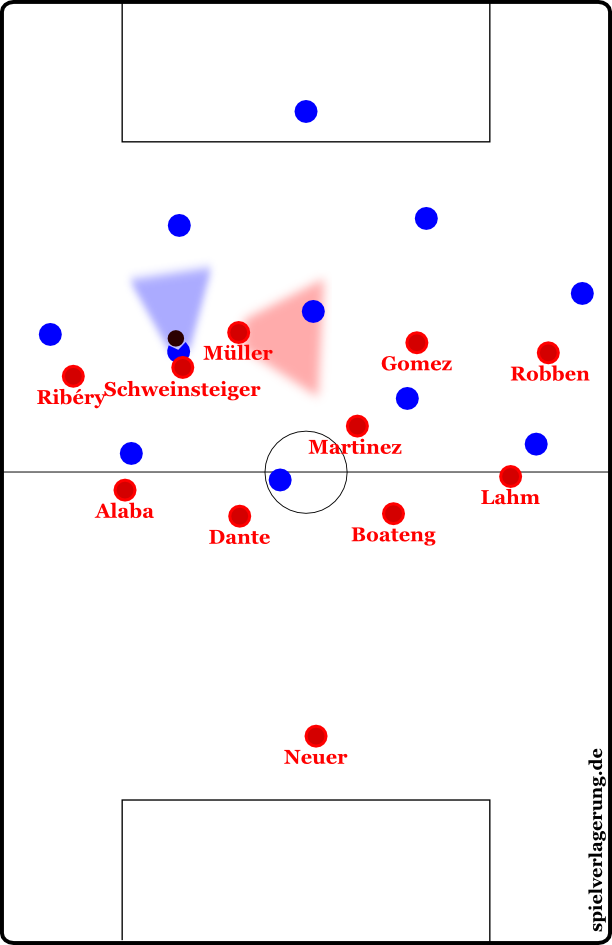

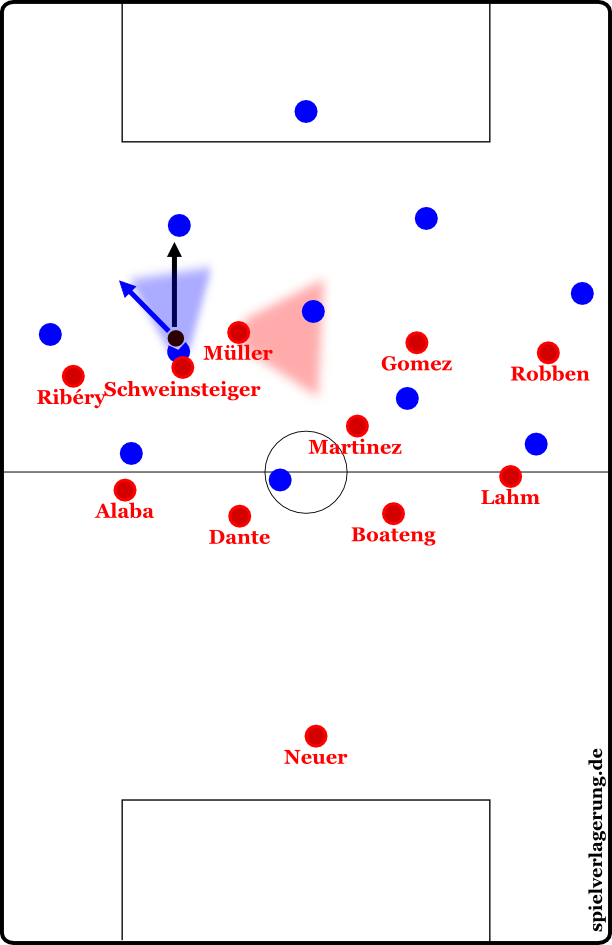

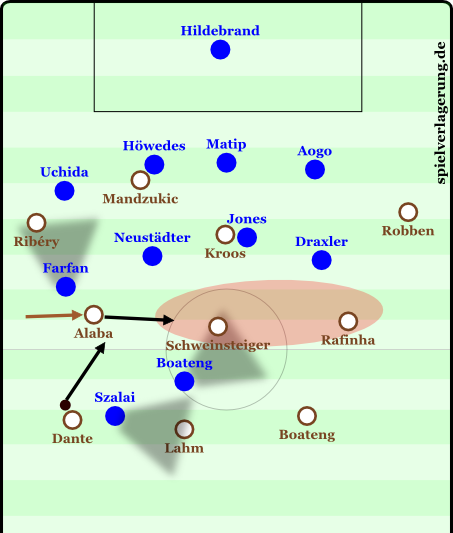

Ansätze von Fluidität sind hier zu sehen:

Veränderung des Kettenspiels

Es gibt ein großes Dogma im Fußball, welchem ich mich in einem gesonderten großen Artikel eines schönen Tages widmen werde: nämlich die Horizontalität des Kettenspiels. Die Bänder in einer Mannschaft werden in der Abwehr nahezu immer und oftmals auch noch im Mittelfeld als Kette organisiert, welche bei Herausrücken eines Spielers horizontal auf dessen Position einrückt oder als gesamte je nach Ballposition verschiebt.

Als spezielle Variante gegen die falsche Neun, wäre eine Veränderung des Kettenspiels eine innovative wie riskante und komplexe Lösung. In gewisser Weise wird dies bei der fluiden Dreifachsechs sogar genutzt, sie organisiert sich teilweise als eine Dreieckskette, wo der Sechser, der keinen Zugriff auf Ball und Gegner hat, auf eine nicht mehr besetzte Position seiner Partner verschiebt.

Interessant wäre der Faktor „Kompression“ durch eine Nutzung einer vertikalen Kette im Zuge der Kompaktheit im spezifischen Raum der falschen Neun. Das bedeutet, dass in der Formation, welche auch immer dies sein mag, eine vertikale Linie vom Verteidiger bis nach vorne gezogen wird. Die Formation kann danach ausgerichtet werden, beispielsweise ein 3-3-3-1 mit zwei engen Anordnungen der drei Akteure in Mittelfeld und Angriff. Gegen Barcelona wäre dies ohnehin ein interessantes System, weil es sehr eng gespielt werden kann, was die Mitte überlädt.

Falls die falsche Neun nun im Mittelfeld attackiert wird, verschiebt einer der Akteure aus seiner Grundposition heraus. Zumeist wird sich einer der drei Sechser aus dem zweiten Band in einem hypothetischen 3-3-3-1 auf eine Seite bewegen, woraufhin die vertikale Kette greift. Die Position des Sechsers ist verwaist, doch sowohl der Akteur davor als auch jener dahinter schiebt den Raum zu.

Dieser ist kompakt, kann nicht bespielt wird; wie oft sieht man bei Messi Situationen, wo er nach einem erfolgreichen Dribbling scheinbar endlose Räume zwischen den Linien vor sich hat? – auch Pässe auf aufgerückte Nebenmänner wie Raumsucher Iniesta sind bekanntlich gefährlich.

Riskant bei einer solchen Spielweise ist natürlich der Raum dahinter sowie die geöffnete Schnittstelle. Im Zuge dessen sollte das horizontale Kettenspiel beibehalten sowie eine Abseitsfalle genutzt werden. Sobald der Sechser einrückt, schiebt nicht nur der Innenverteidiger dahinter nach vorne, sondern auch die Partner. Die Abseitsfalle sollte Tiefenläufe neutralisieren, danach kann dann das horizontale Kettenspiel zur Versperrung der Schnittstelle ebenfalls genutzt werden.

Weniger riskant und damit realisierbar(er) ist das vertikale Kettenspiel im Angriff und Mittelfeld. Wenn der Stürmer attackiert, sollten der Sechser und der Innenverteidiger dahinter nach schieben, ansonsten bieten sich wieder jene Räume, welche Mannschaften wie Barcelona mit ihren sich anpassenden Passmustern bespielen wollen. Dadurch wird die Kompaktheit beibehalten und der gegnerischen Mannschaft das Spiel mit der falschen Neun als Akteur zwischen den Linien erschwert.

Image may be NSFW.

Clik here to view.