Das Gegen- oder Konterpressing ist in den letzten Jahren zum geflügelten Wort der deutschen Fußballsprache geworden. Auch international wird das Gegenpressing automatisch mit dem deutschen Fußball und der Bundesliga verbunden. Leider wird es allzu häufig falsch erklärt, sprachlich wie fachlich.

Woher kommt der Name?

Vorab: Ich weiß es nicht genau. Peter Hyballa spricht davon, dass das „Gegenpressing“ schlichtweg ein neues Wort für „Nachsetzen“ sei; damit hat er natürlich auch Recht. Das Wort Gegen- oder Konterpressing erlaubt lediglich eine etwas bessere Strukturierung auf den Umschaltmoment und ist diesbezüglich etwas klarer definiert. Im Amateurfußball wird Nachsetzen nämlich nicht nur mit Gegenpressing, sondern oftmals auch mit Rückwärtspressingaktionen im regulären Pressing verbunden.

Das Wort Gegenpressing scheint aber vom DFB selbst zu kommen. Im Sommer 2008 war es der damalige Lehrgangsleiter Ralf Peter, der explizit vom Gegenpressing sprach. Dies ist der zweitälteste Eintrag zum „Gegenpressing“, welchen ich bei meiner Recherche finden konnte. Der älteste Artikel im Internet ist zwei Jahre älter und behandelt mir bisher unbekannte Sexualtechniken auf med1.

Im spanischen Sprachraum scheint es bereits aus dem Jahr 2002 etwas zum „Contrapressing“ zu geben, wenn auch komplett sexualtechnikfrei. In der deutschen Bundesliga waren es medial Jürgen Klopp und Thomas Schaaf, welche Gegenpressing als Fachwort nutzten. Jürgen Klinsmann sprach von der sofortigen Ballrückeroberung, als Spielidee und taktisches Mittel, welches mit dem Gegen- oder Konterpressing gleichzusetzen ist.

„Wir wollen eine Spielweise aufbauen, den Ball dort zurück zu gewinnen, wo wir ihn verloren haben. Wir wollen uns nicht mehr fallen lassen und uns neu ordnen.“ – Jürgen Klinsmann

Beim Konterpressing wird eben schlicht der gegnerische Konter gepresst. Das Wort Gegenpressing dürfte als Begriff ebenfalls davon stammen, weil man den Gegenangriff nach Ballverlust presst. Dies ist der Unterschied zum regulären Pressing, welches gegen einen organisierten Angriff des Gegners stattfindet. In gewisser Weise könnte man es auch einfach so machen:

- Gegenangriff (Angriff nach einem Angriff)

- Gegenpressing (Pressing nach einem Pressing)

Oder:

- Pressing – Angriff

- Gegenpressing – Gegenangriff

Allerdings haben international nicht nur viele Trainer Probleme bei der Terminologie, sondern auch bei der Anwendung. Zwar setzt sich das Gegenpressing immer mehr durch, die genaue Funktionsweise scheint aber noch unklar.

Was ist Gegenpressing?

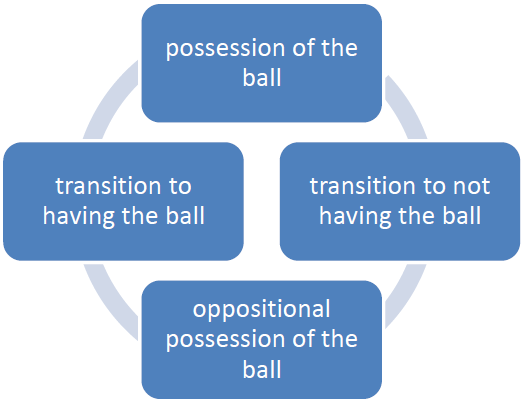

Im Fußball gibt es vier Spielphasen. Das Gegen- oder Konterpressing gilt als Pressing im Umschaltmoment. Beim Gegner ist es der offensive Umschaltmoment, bei der eigenen Mannschaft der defensive Umschaltmoment, in welchem das Gegenpressing stattfindet. Die Bewertung „defensiv“ und „offensiv“ gibt jedoch eine Denkausrichtung und Intention wieder, welche eine Unterstellung ist. Objektiv richtig ist nur, dass eine Mannschaft den Ball hat, eine andere nicht.

Somit gibt es prinzipiell zwei Phasen; Ballbesitz und gegnerischer Ballbesitz. Die Umschaltmomente bezeichnen wiederum das Umschalten in Ballbesitz oder eben das Umschalten zu gegnerischem Ballbesitz respektive der jeweiligen Organisationen in diesen Phasen.

Geht man nach diesem Schema, sind die vier Spielphasen ein Zyklus, welcher klar erkennbar ist. Man kann nicht aus „Umschalten zu den Ball nicht haben“ in „den Ball haben“ wechseln. Somit entsteht folgende Richtung in diesen vier Spielphasen, welche wie folgt aussieht:

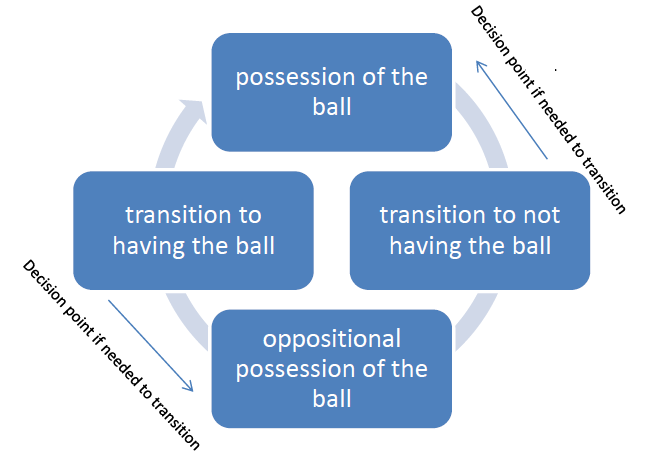

Doch wie passt das Gegenpressing in dieses Schema?

In gewisser Weise müsste man hier definieren, ob sich Gegen- oder Konterpressing auf das Pressing des gegnerischen Angriffs und seiner Abschlussverhinderung oder der Verhinderung der Entstehung selbst bezieht. Insofern könnte man argumentieren, dass das Modell der vier Spielphasen vom Gegenpressing ad absurdum geführt wird. Mithilfe des Gegenpressing schaltet man ja nicht in die Defensive um, sondern verhindert eben genau das; man presst aus der vorherigen Offensivstaffelung im Idealfall so schnell auf den Gegner, dass er nicht ordentlich umschalten kann, während man selbst nicht umschalten muss. Somit dreht das Gegenpressing, früh genug praktiziert, den Zyklus um.

Ein alternatives Modell für die Spielphasen könnte also so aussehen:

Diese Diskrepanz zwischen den beiden Mannschaften in den Spielphasen ist auch der Grund, wieso Jürgen Klopp einst das Gegenpressing als besten Spielmacher der Welt bezeichnet hat. Die gegengepresste Mannschaft versucht nach vorne umzuschalten, während die andere Mannschaft nicht versucht nach hinten umzuschalten. Gelingt ihr das, so ist der Gegner in einer Staffelung, welche nicht zur Spielphase und in der Konsequenz nicht zur konkreten Spielsituation passt, während man aus der vorherigen Angriffsstaffelung relativ effektiv die vorherige Attacke umsetzen könnte.

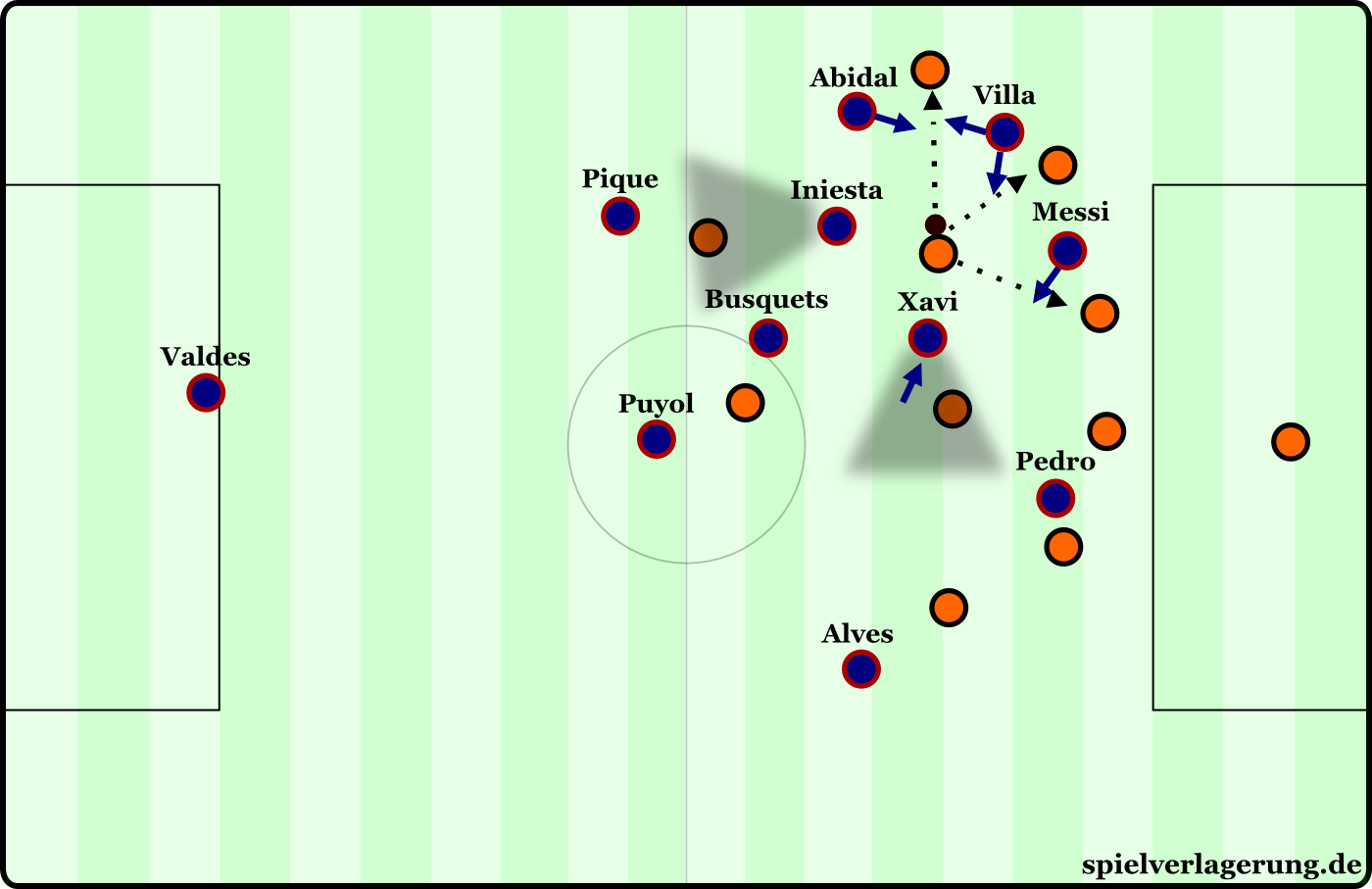

Das Konzept der absichtlichen Fehlpässe und darauffolgenden Balleroberungen macht sich exakt diesen Punkt zunutze, wie Ralf Peter hier ausführt und Barcelona mit Guardiola als Beispiel nennt. Allerdings ist daraus auch abzuleiten, dass das Konzept der vier Phasen eigentlich nicht haltbar ist.

Das Gegenpressing als Prävention von Umschaltmöglichkeiten ist nur kurzzeitig möglich, ergo müsste eine weitere Phase zu definieren sein: Die Möglichkeit zur Umschaltmomentverhinderung. Aus dem eigenen Ballbesitz könnte man also in die Umschaltmomentverhinderung übergehen, welche in der Regel extrem kurzlebig ist. Findet diese erfolgreich statt, so gibt es eine Rückkehr in den eigenen Ballbesitz oder andernfalls eben den Umschaltmoment zum gegnerischen Ballbesitz. Im klassischen Modell gehört diese Umschaltmomentverhinderung einfach schon zum Umschaltmoment dazu.

Die andere Mannschaft hat wiederum Phasen, in welchen sie den Ball nicht haben, aber bereits gegen Ende dieser Phase – also in individueller Antizipation und/oder teamtaktischer Vorbereitung eines Ballgewinns – sich um die Kontermöglichkeitskreation kümmern. Das ist natürlich keine eigene Phase, hat aber andere Implikationen auf die gesamtmannschaftliche Bewegung und dient quasi als Umschaltmoment für den Umschaltmoment. Von daher ist es ein Übergang an den Rändern des Ballbesitzmoments zum Umschaltmoment.

Nach der Balleroberung gibt es die Einleitung zum Konter oder zur Organisation. Das ist genau jener Moment, wo Pep Guardiolas Mannschaft entscheidet, ob sie kontern (wegen Erfolgsstabilität selten) oder ob sie die Umschaltphase nutzen, um in einen organisierten eigenen Ballbesitz überzugehen. Wird der Konter eingeleitet, wird eigentlich in eine andere Organisation bei eigenem Ballbesitz umgeschaltet, als bei einem organisierten Ballbesitz. Guardiola spricht darum auch von einer „15-Pass-Regel“, um Letzteres zu erreichen. Man muss nämlich jene Phase des Gegners aus dem Spiel nehmen, in welcher sie Gegenpressingzugriff haben können.

Treibt man diese Diskussion weiter und weitet sie auf beide Mannschaften aus, so ließe sich eine unendliche Zahl an Spielphasen einleiten, welche zwar sehr grob als „Ballbesitz“ oder „kein Ballbesitz“ eingeordnet werden könnten, aber komplett andere strategische Aspekte mitbringen und unterschiedliche Situationen darstellen, welche eine ganz andere Organisation erfordern oder als wünschenswertes Ziel haben.

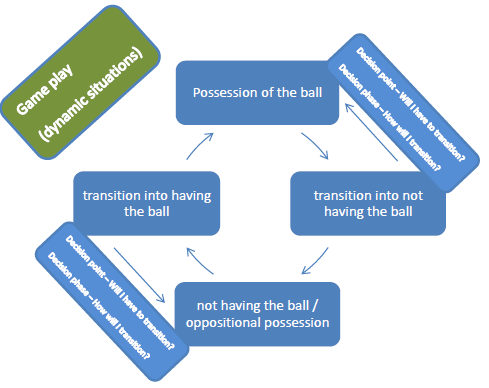

Nicht umsonst sprechen Juanma Lillo und Guardiola davon, dass es keine unterschiedlichen Spielphasen gibt. Im Gegensatz zu anderen unterscheiden sie gewissermaßen nicht Ballphasen, sondern eine unendliche Zahl an Möglichkeiten von Organisationsphasen. Diese nennen sie dynamische Positionsstrukturen.

Lillo sagte u.a. einst dazu:

„Das Spiel ist eine unteilbare Einheit, es gibt keinen defensiven Moment ohne angreifenden Moment. Beide kreieren eine funktionale Einheit.“

Jede Defensivstaffelung hat auch einen inhärenten Offensivwert; zockende Spieler gegen den Ball sind das eindrücklichste Beispiel. Jede Offensivstaffelung hat einen inhärenten Defensivwert; die Zahl und Organisation der absichernden Spieler beeinflusst z.B. beide Aspekte. Deswegen führt Lillo weiters aus:

„Es ist möglich, die defensive Organisation speziell zu unterstreichen im Sinne spezieller Aspekte, wo man auch berücksichtigt, wie man Angriffe ausführen wird. Die defensive Positionierung oder Raumbesetzung variiert durch die Angriffscharakteristika.“

Diese Mischung aus den Brüchen mit der Richtung des Spielphasenzyklus, welche wiederum eigene spezifische Spielphasen kreiert, die schier unendliche Anzahl an unterschiedlichen Intentionen und Organisation für jede Spielphase sowie die Interaktion defensiver und offensiver Aspekte in jeder Staffelung in jeder Spielphase sorgt also dafür, dass diese Aufteilung in vier Spielphasen schlichtweg nicht das gesamte Spektrum an Geschehnissen auf dem Feld widerspiegelt.

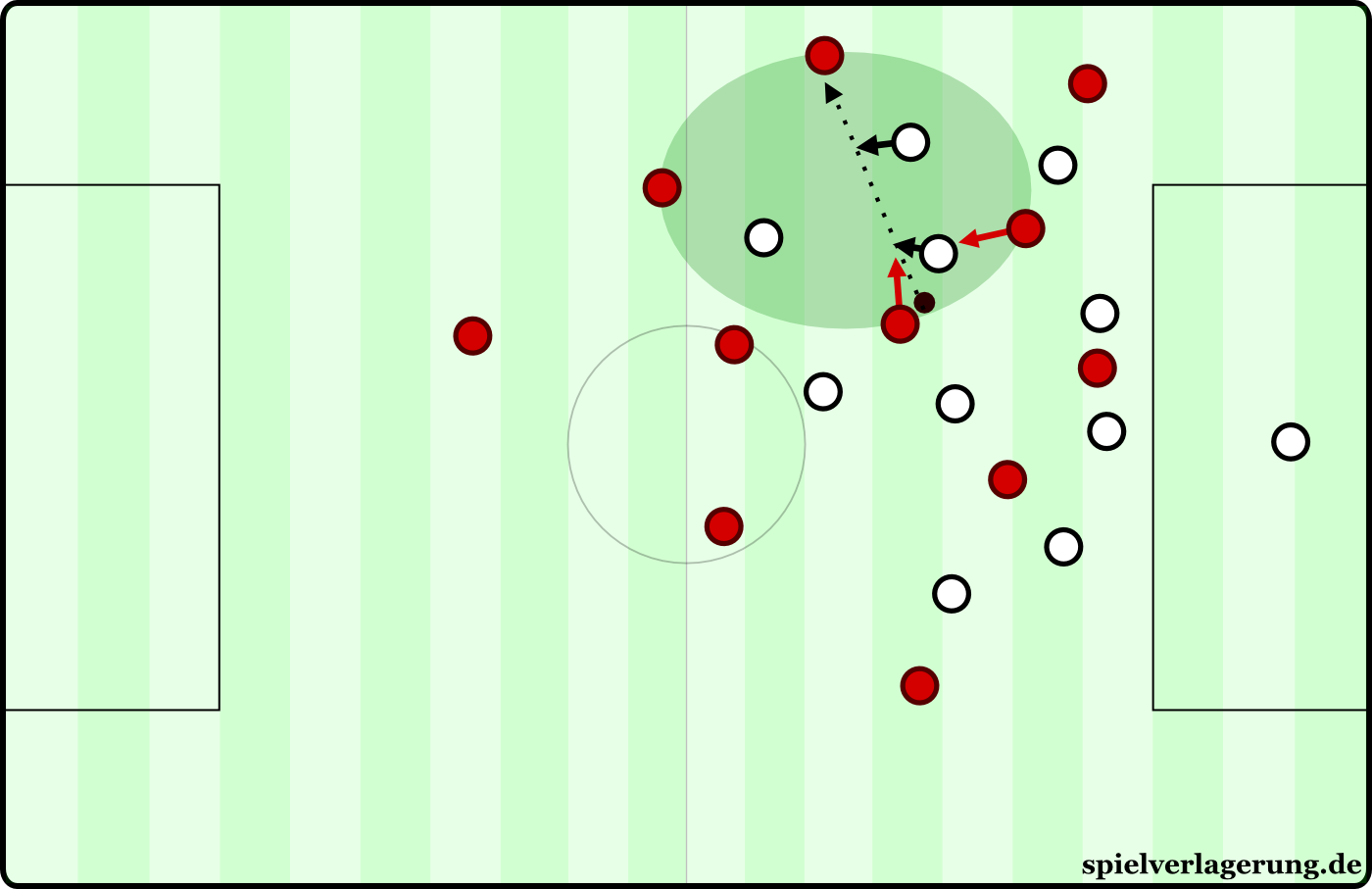

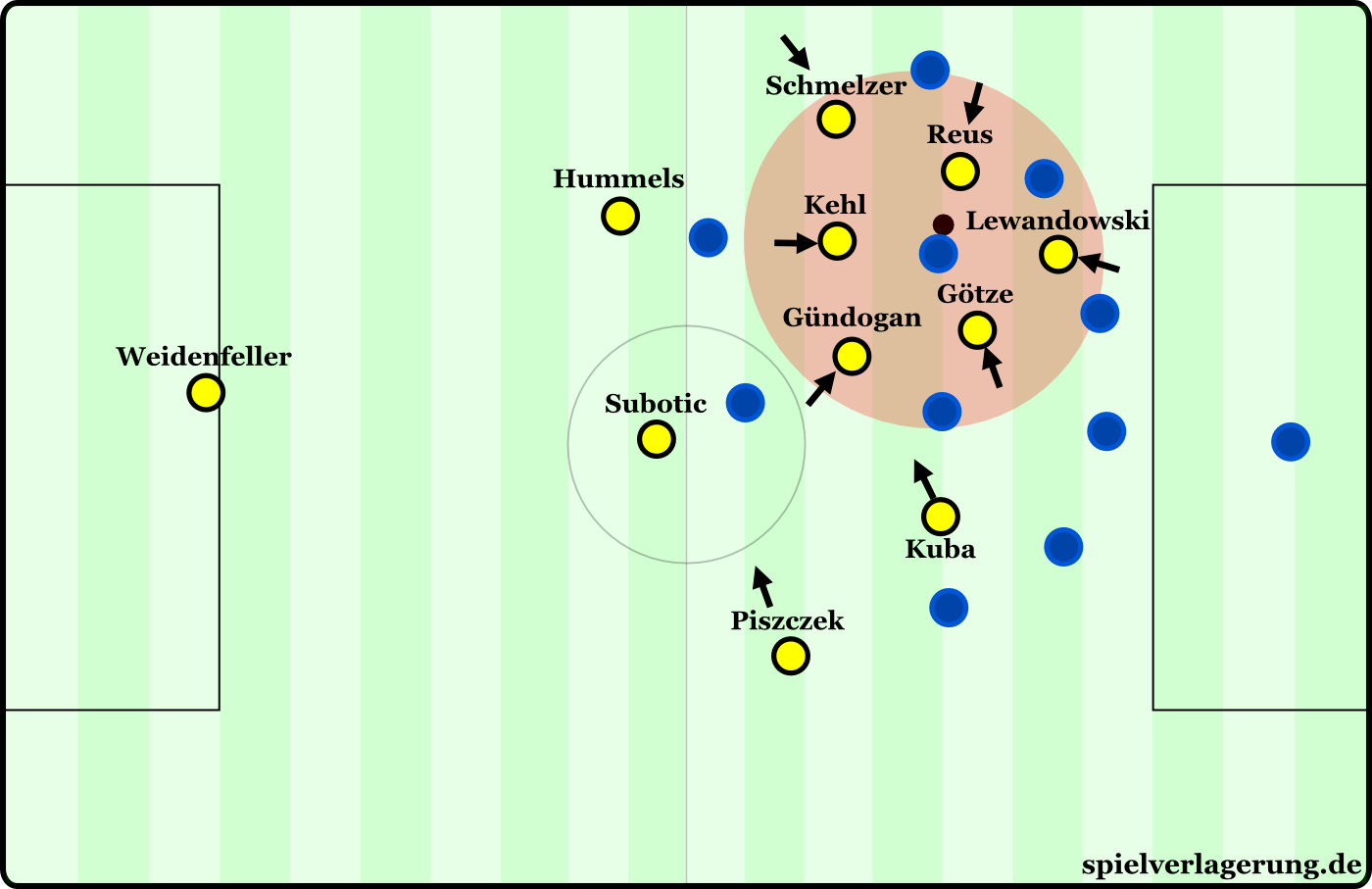

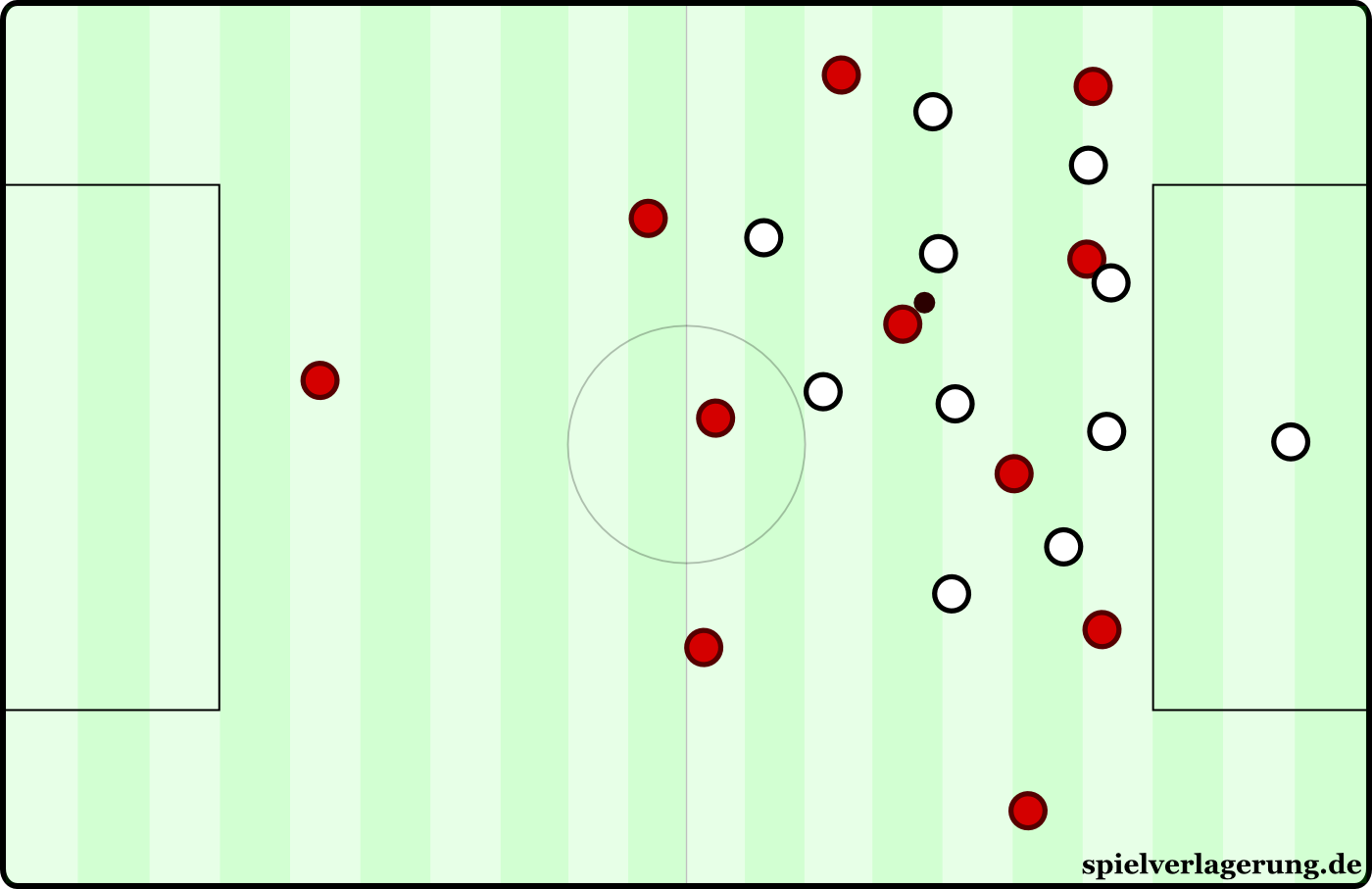

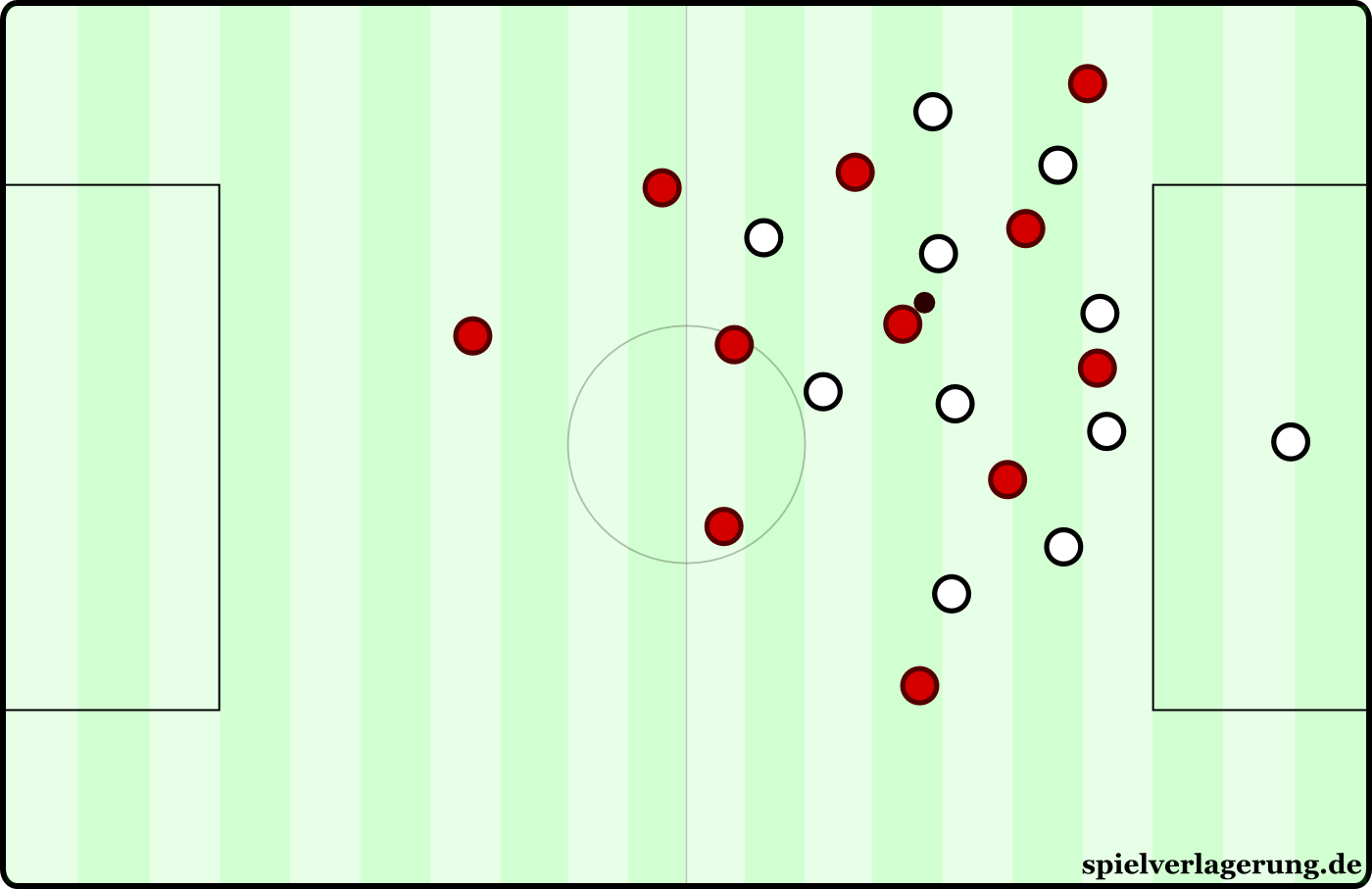

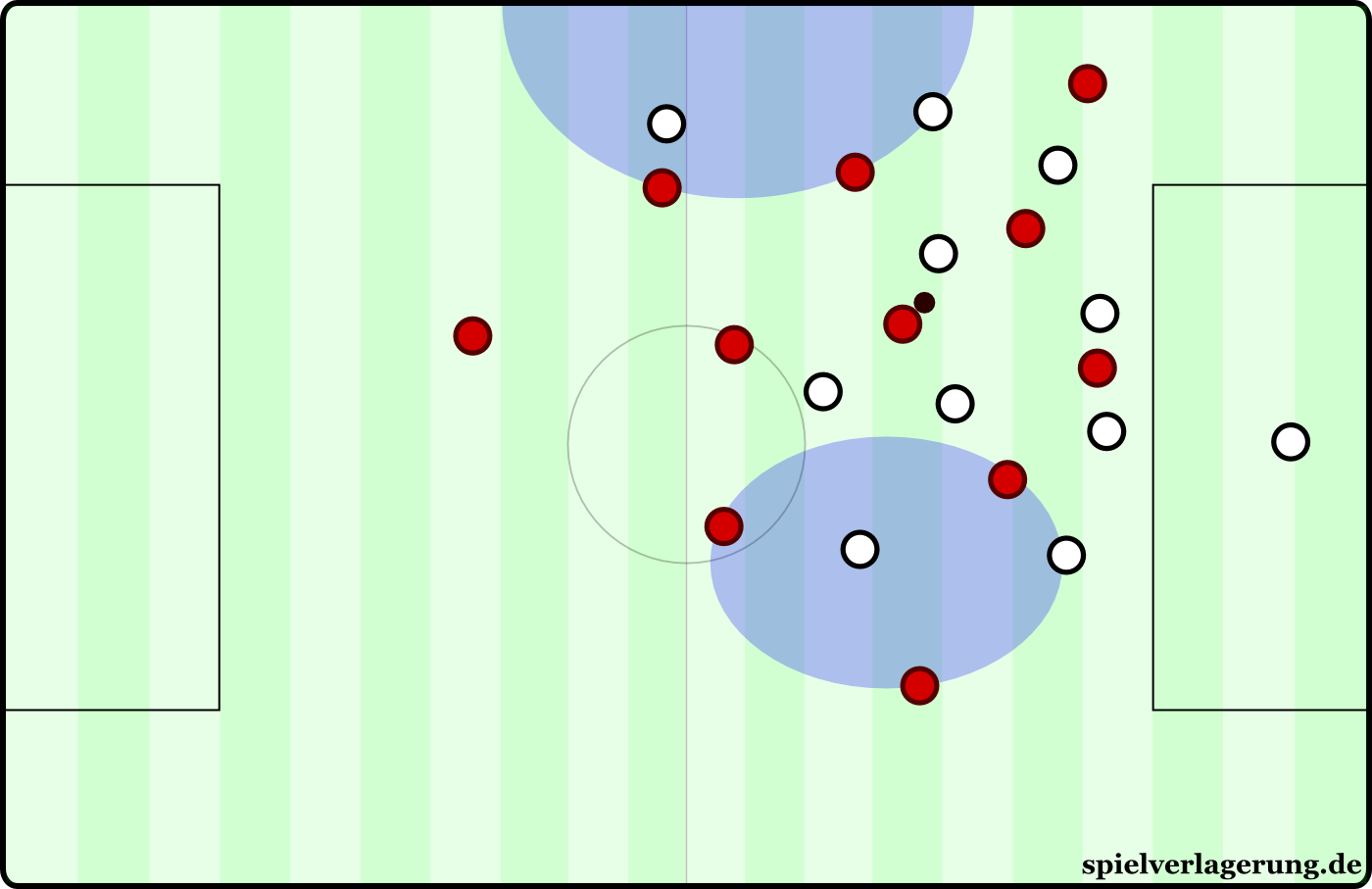

Diese Grafik zeigt eine Mannschaft in Ballbesitz. Ihre Staffelung hat allerdings nicht nur einen offensiven Wert, sondern auch einen defensiven. Sogar in mehrerer Hinsicht; die Strukturen für den Ballführenden sind nicht optimal, wodurch die Stabilität des Ballbesitzspiels verringert ist. Das kann zu Kontern führen. Gleichzeitig ist die Staffelung in dieser Situation auch suboptimal, um Konter zu verteidigen, obwohl sie nicht offensichtlich schlecht ist. Und auch die Absicherung im Gegenpressing ist nicht perfekt.

Dennoch ist die grundlegende Aufteilung hilfreich, um diese Fülle an Situationen auf mehrere Kategorien herunterzuschrauben und die Konzeptualisierung zu vereinfachen.

„I accept concept vs play. In one I want well defined, separate definitions. In play it’s all about dynamic, what the game asks.” – Ein Typ namens o_numero10 auf Twitter

Zwar gehen dadurch einige wichtige Dinge verloren, z.B. Klarheit über Konzepte, welche in allen Spielphasen vorhanden sind (Verbindungsspiel, Ballorientiertheit des Kollektivs, etc.), doch zur Verdeutlichung besonderer Aspekte (wie eben besonderen Reaktionsweisen nach Ballverlusten) ist es hilfreich.

Insofern ist also trotzdem zu berücksichtigen, welche unterschiedlichen Möglichkeiten sich in einem solchen Moment ergeben können. Deswegen wollen wir das Gegenpressing Stück für Stück aufarbeiten.

Adäquate Verbindungen und ballorientierte Positionierungen in Ballbesitz

Um überhaupt Gegenpressing praktizieren zu können, ist die gesamtmannschaftliche Positionierung in eigenem Ballbesitz wichtig. Falls diese nicht passt, wird das Gegenpressing aufgrund mangelnden Zugriffs nicht funktionieren. Stattdessen wird der Gegner im Normalfall den Vorwärtsgang einlegen und gegen die eigene Dynamik spielen, was ihm normalerweise Raumgewinn und viele Optionen im Angriffsspiel gewährt. Hier wäre das möglichst schnelle Einnehmen der eigenen Position im geplanten Defensivkonzept vermutlich die erfolgsstabilere Variante.

Das Gegenpressing hat aber wie schon erwähnte viele Vorteile; es kreiert eine Diskrepanz beim Gegner im Umschaltspiel, man kann in der vorherigen Angriffsformation effektiv weiterspielen, verhindert Ballbesitz und Kontermöglichkeiten für den Gegner und verliert idealerweise keinen Raum.

Damit das funktioniert, sollte eine passend ausgerichtete Staffelung zum Ball vorhanden sein. Das beinhaltet folgende Aspekte:

- Passende Besetzung der ballnahen Zonen, u.a. durch Überladung der ballnahen Zonen und Lokalkompaktheit

- Geringer Abstand der umgebenden Spieler und des gesamten Blocks zum Ball(führenden)

- Geringe Distanzen zwischen den Spielern, welche zwar Kombinationsmöglichkeiten durch Flachpässe und Raumgewinn im Ballbesitzspiel und Angriffsaufbau erlauben, doch nach Balleroberungen schnellen Zugriff ermöglichen

- Ballorientierte und ballgebeugte Staffelung des Kollektivs und der Einzelspieler darin (Sichtfelder, etc.); alle Spieler sind so ausgerichtet, um Optionen des Balles zu besetzen; offensiv heißt das effektives Anbieten von Anspielstationen und defensiv das Besetzen von direkten und indirekten Passwegen zum Tor hin

Werden diese Richtlinien eingehalten, so gibt es meistens eine passende Organisation für das Gegenpressing während des eigenen Ballbesitzes. Mithilfe von unterschiedlichen Vorgaben zum offensiven Bewegungs- und Offensivspiel kann hierbei koordiniert werden, wie genau diese Staffelung aussieht.

Das konzeptionelle Positionsspiel Josep Guardiolas z.B. gilt als ursächlich dafür, wieso der FC Barcelona unter ihm ein herausragendes Gegenpressing praktizierte. Es können auch durch eine besondere Spielfeldeinteilung in Zonen, Vorgaben zur jeweiligen Zonenbesetzung und Abstände zwischen den Spielern in den einzelnen Zonen präzise einstudiert werden.

Neben der Staffelung in Ballbesitz ist auch die Art des Ballbesitzspiels wichtig. Ein enormer Fokus auf die ballferne Seite oder vordere Zonen zerstört zum Beispiel die ideale Positionsstruktur.

Hier sieht man eine nur marginal veränderte, aber durch die Möglichkeiten und Abstände bessere Staffelung. Diese Struktur ermöglicht mehr Stabilität im Spiel mit dem Ball als auch mehr Präsenz in einer möglichen Defensivphase.

Das Passspiel als dynamische Komponente des Ballbesitzspiels für das Gegenpressing

Lange oder mittelange Pässe sorgen häufig für sauberer abgefangene Bälle und somit weniger direkten Zugriff im Gegenpressing. Kurze Pässe wiederum haben im Normalfall die Möglichkeit, dass der eigentlich anzuspielende Spieler direkt selbst mit einem guten Sichtfeld auf den Neu-Ballführenden gehen kann, während der Passgeber die zweite Richtung schnell abdecken kann.

Bei Ballverlusten im Dribbling ist häufig die Richtung für den Gegner in der Folgeaktion bereits vorgegeben, auch wenn meist die Abstände zum Mitspieler für die gegenpressende Mannschaft unpassend sind. Allerdings hat der Gegner im Zweikampf meist eine unsauberere Balleroberung und benötigt länger, um ein ordentliches Sichtfeld zu kreieren, wodurch bei gutem Verhalten des Dribblers dieser im Normalfall direkt selbst Druck erzeugen kann.

Bei blinden langen Bällen – ergo einem klaren Fokus auf zweite Bälle – gibt es häufig Probleme bei der Kontrolle der Folgeaktion. Meistens wird eine besondere Zone überladen, doch lange Bälle kommen nicht immer perfekt an. Um genau zu sein: Bei einer Verlagerung auf den freien Mann aus ruhigen Spielsituationen ist meistens die umliegende Staffelung gut, der Gegner hat relativ wenig Zugriff auf den Passempfänger und die Passgenauigkeit ist hoch. Desweiteren kann die eigene Mannschaft schwache Pässe sehr früh und gut antizipieren.

Bei langen Bällen in eine bestimmte Zone hingegen ist es problematisch, weil diese Bälle eben nicht zu einem Mitspieler, sondern in einen Raum kommen. Dadurch muss die Mannschaft natürlich viele Spieler in eine Zone abstellen, wodurch die Empfängerzone in eine Richtung – vertikal oder horizontal – häufig sehr flach aufgestellt ist und somit Löcher öffnet. Die Folgeaktion kann nur suboptimal kontrolliert werden. Desweiteren sind oftmals entweder die Räume direkt um die Empfängerzone langer Bälle nicht optimal besetzt oder die Absicherung dieser Absicherung in der letzten Linie ist zu gering gestaffelt, wodurch eine Fehleraktion im Gegenpressing sehr gefährlich sein kann.

Bei einem hohen Ball ist außerdem problematisch, dass die meisten Gegenspieler ihn wegen der schwierigen Verarbeitungsmöglichkeiten direkt weiterspielen können bzw. eher müssen; das Gegenpressing ist also auch wegen gegnerischer Kontrollunsicherheit nicht ideal planbar beziehungsweise gibt es eine verzögerte Reaktion, in der ein Gegenspieler seine Folgeaktion anschließend doch planen und somit den idealen Balleroberungsintervall verkürzt oder gänzlich vermeidet.

Flanken sind ebenfalls interessant für das Gegenpressing. Man kann die Flügel zum simplen Raumgewinn nutzen (sh. Halbraumartikel), in die Mitte spielen und sich speziell auf die Abpraller und Konterversuche des Gegners aus den tiefen Zonen konzentrieren. Desweiteren ist es enorm nützlich, um über Umwege in den Zehnerraum zu kommen und dadurch – häufig mit tororientiertem Sichtfeld – Bälle für Angriffe erhalten.

Häufig ist bei einem gebolzten Ball nicht nur die unmittelbare Gegenpressingmöglichkeit problematisch, sondern auch die Folgemöglichkeiten für weitere Gegenpressingaktionen. Selbst wenn der Ball behauptet oder per Kopf weitergeleitet werden sollte, kann er anschließend in einem anderen Raum oder einer anderen Umgebung verloren werden, wo die Gegenpressingmöglichkeiten dann deutlich schwächer ausgeprägt sind.

Auch hier finden sich ähnliche oder teils noch größere Probleme, weil die eigene Mannschaft entweder nicht mehr direkt in Ballnähe ist oder eben eine unpassende, da zu komprimierte Staffelung um den Ball hat. Desweiteren sind die Sichtfelder – viele Spieler zum eigenen Tor gerichtet – problematisch. Weitere taktikpsychologische Probleme – Fokus auf den zweiten Ball, den fokussierten Raum und das Abwarten dieser sehr unklaren und nicht allzu trennscharfen Aktion – können auftreten.

Eine letzte Möglichkeit ist ein geblockter Schuss, wo sich ein Gegenpressing besonders gut eignet; meistens ist nämlich die Staffelung des Gegners unpassend und die eigene Formation befindet sich hinter dem Ball mit viel Absicherung – positioneller und räumlicher Natur – zum eigenen Tor hin. Beim geblockten Schuss sind taktikpsychologische Probleme für den Gegner (Fokus auf den eigenen Strafraum, auf Kontrolle der tiefen Zonen, etc.) ebenso vorhanden. Allerdings ist es natürlich etwas problematisch, dass der Ball bei klaren Blocks häufig unkontrolliert und nach hinten wegspringt, was auch Kontermöglichkeiten mit wenig Gegenpressingzugriff initiieren kann.

Bei kurzen Pässen sollte außerdem berücksichtigt werden, dass die Passqualität zuvor ebenfalls wichtig ist. Sehr scharfe Pässe sind schwerer präzise abzufangen, sie werden eher „geblockt“ und sind somit einfacher zurückzuerobern. Hierbei ist natürlich neben der Distanz zum Mitspieler auch wichtig, wie technisch gut die Spieler sind und wie sie kombinieren; funktioniert das schnelle Kombinationsspiel viel über Weiterleitungen und Ablagen – beim FC Barcelona z.B. als „mig toc“ bekannt -, dann sind sehr feste Pässe ein Vorteil für das Ballbesitzspiel und das Gegenpressing.

Die Passrichtung als mitentscheidender Aspekt

Eine weitere Komponente ist die Richtung des Passes. Bei einem Vertikalpass kann es oftmals sein, dass der Gegner nicht nur ein sehr gutes Sichtfeld zum Umschalten hat, sondern die Abstände zum Gegenspieler unpassend sind.

Bei einer Raute, wo der untere Punkt zum oberen Punkt passt, oder einem Dreieck mit einer horizontalen und einer vertikalen Kathete, wo nach vorne gespielt wird, befinden sich die Mitspieler oftmals weiter weg als bei einem Diagonalpass, zumal dieser wegen der Dynamik meist nur gegnernah abgefangen werden kann und die Balleroberung daher schon etwas in die mögliche Gegenpressingzone zieht. Desweiteren hat der unmittelbar absichernde Spieler des passgebenden Teams häufig das Problem, dass er zwar schnell anlaufen kann, dies aber sehr frontal machen muss.

Einen im Sprint kommenden Gegner frontal auszuspielen – ob per Pass oder Dribbling – ist einfacher, als einen Gegner von hinten oder von der Seite aus dem Spiel zu nehmen. Die leitenden Effekte sind somit ebenfalls geringer oder gehen auf Kosten der Dynamik im Gegenpressing.

Diagonale Pässe wiederum bringen einige Vorteile. Meistens werden sie leicht vor den Mitspieler gezielt und vom Gegenspieler auch gegnernah abgefangen. Der eigentliche Passempfänger kann also schnell reagieren und nachsetzen, während der Passgeber sich ebenfalls ins Gegenpressing begeben und doppeln oder die Aktion seines Mitspielers zumindest absichern kann. Auch das direkte Nachsetzen hat einen besseren Winkel und leitet im Normalfall meist in den Block hinein.

Natürlich muss hier zwischen diagonalen Pässen von der Mitte zur Seite oder zur Seite in die Mitte unterschieden werden. Bei ersterem ist der Gegenpressingzugriff für die unmittelbar beteiligten Spieler ideal, bei Letzterem muss die Absicherung der zentralen Räume besonders im Blick behalten werden, um nicht gefährlich ausgespielt zu werden.

Generell muss man hier primär die Prinzipien zur Zoneneinteilung – Wichtigkeit der Mitte und Halbräume – sowie die Zugriffsmöglichkeiten des Gegners aus diesen Zonen heraus beachten. Das betrifft nicht nur die drei horizontalen Zonenarten, sondern auch, wie und wie schnell der Gegner Zugriff auf das eigene Tor erzeugen beziehungsweise wie das eigene Gegenpressing Zugriff auf das gegnerische Tor kreieren kann.

Zudem gibt es die Unterscheidung von diagonalen Pässen nach vorne oder nach hinten; bei Pässen nach hinten hat der Gegner natürlich die Möglichkeit sofort gefährlich zu kontern und hat weniger Spieler vor sich. Auch das eigene Team hat meist weniger schnell Zugriff im Gegenpressing und die wenigen Spieler, die weiterhin diesen Zugriff haben, müssen mit wenig Absicherung auskommen. Das ist natürlich bei sehr hohen Ballverlusten nicht der Fall, aber im ersten und zweiten Drittel ein potenziell großes Problem. Ähnlich verhält es sich bei vertikalen Rückpässen, die scheitern.

Grundsätzlich lassen sich also folgende Komponenten unterscheiden, die aber dennoch eng miteinander zusammenhängen:

- Die positionelle Struktur beim Ballverlust (primär die eigene, allerdings natürlich auch die gegnerische)

- Die Art des Ballbesitzspiels (Kurzpassspiel, geplante Verlagerung, langer Ball mit Fokus auf den zweiten Ball, etc.)

- Die zum Ballverlust führende Aktion (Schuss, Pass oder Dribbling)

- Bei einem Pass: Die Höhe des Passes

- Die Zone des Ballverlusts auf dem Feld

- Die Richtung der Aktion

In jeder Situation spielen allerdings noch zahlreiche andere Faktoren eine Rolle, wie zum Beispiel der Rhythmus oder bestimmte andere Aspekte der Situation. Wurde der Fehlpass aus einer kontrollierten oder einer bereits zuvor bedrängten Situation gespielt? Bei Letzterem dürfte bereits die Zone um den Ballführenden verengt worden sein, bei Ersterem nicht.

Diese situationalen Aspekte werden vorrangig implizit über das differenzielle Wiederholen von immer unterschiedlichen Gegenpressingsituationen in Spielformen trainiert sowie mit situativem Coaching des Trainers verfeinert; auch, weil sie wegen ihrer Vielzahl und der Verwobenheit ihrer strategischer Prinzipien schwer isolierbar sind.

Doch das alleine reicht natürlich nicht aus, um ein effektives Gegenpressing zu kreieren. Wie so oft muss nicht nur die Statik und die mannschaftliche Ausrichtung passen, sondern auch die individuelle und gruppentaktische Umsetzung sowie die Dynamik innerhalb der Organisation.

Antizipation der Gegenpressingsituation

Um möglichst schnell umschalten zu können, sind nicht nur die Antrittsgeschwindigkeit der Einzelspieler oder die geringe Distanz zum Ball entscheidend, sondern auch, wann der Spieler losläuft. Hierbei ist wichtig, dass er den Fehlpass und die folgende Gegenpressingchance möglichst frühzeitig antizipiert.

Dabei gibt es sowohl technische als auch taktische Aspekte, welche einen Fehlpass wahrscheinlicher machen. Eine unpassende Körperhaltung des Passspielers, ein passender Lauf eines Verteidigers oder schlichtweg ein Pass, der nirgendwo ankommen kann, sind immer eindeutige Aufforderungen zum Gegenpressing.

Sobald der Spieler nach einem Pass erkennt, dass der Pass zu schwach oder unpassend gespielt wird und somit abgefangen wird oder zumindest nicht adäquat ankommt, kann er sich bereits zum Ball hin bewegen. Dies verringert nicht nur die Distanz zur möglichen Gegenpressingzone, sondern erhöht auch die Dynamik. Falls der Pass letztlich doch ankommt, kann er die Dynamik nutzen und sich woanders hinbewegen oder sich schlichtweg für einen Kurzpass und eine Kombination anbieten.

Dies soll allerdings nicht nur von Einzelspielern in Ballnähe praktiziert werden. Sämtliche Spieler der eigenen Mannschaft sollten wissen, wie sie sich bei Ballverlusten zu verhalten haben und sich bereits bei Antizipation möglicher Ballverluste in Richtung dieses Verhaltensmusters bewegen.

Ein hoher ballferner Außenverteidiger kann sich zum Beispiel so bewegen, dass er nicht mehr in seiner aufgerückten Position steht, sondern sich bereits antizipativ nach hinten und nach innen bewegt. Im Grunde befindet er sich dann zwischen zwei Positionen: Seiner situativen Offensivposition als weit aufgerückter Außenverteidiger rechts vorne im Feld und seiner eigentlichen Defensivposition als ballorientiert verteidigender Außenverteidiger einer Viererkette. Beim DFB und Trainern wie Roger Schmidt oder Christan Streich wird so etwas übrigens als „schwimmender XYZ“ bezeichnet, weil er vereinzelt eben zwischen zwei Positionen schwimmt.

Der Vorteil: Er steht nicht beliebig im Raum oder gar auf einer falschen, unangebrachten Position, sondern hat je nach Entwicklung der Gegenpressingsituation die Möglichkeit sich einzubinden und auf die korrekte Position in der Mannschaftsstruktur einzunehmen. Die unmittelbar betroffenen Spieler wiederum beteiligen sich direkt am Pressing.

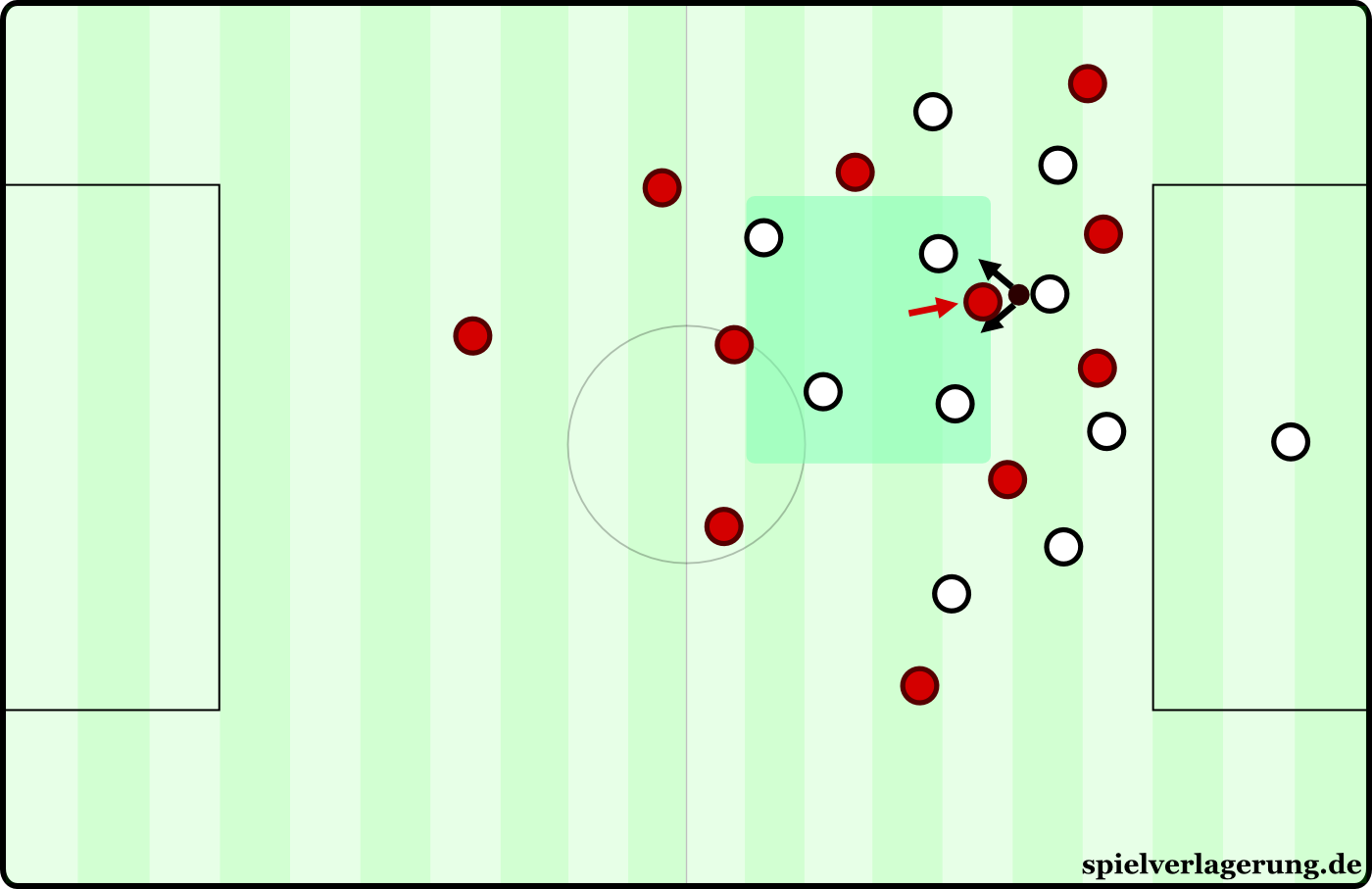

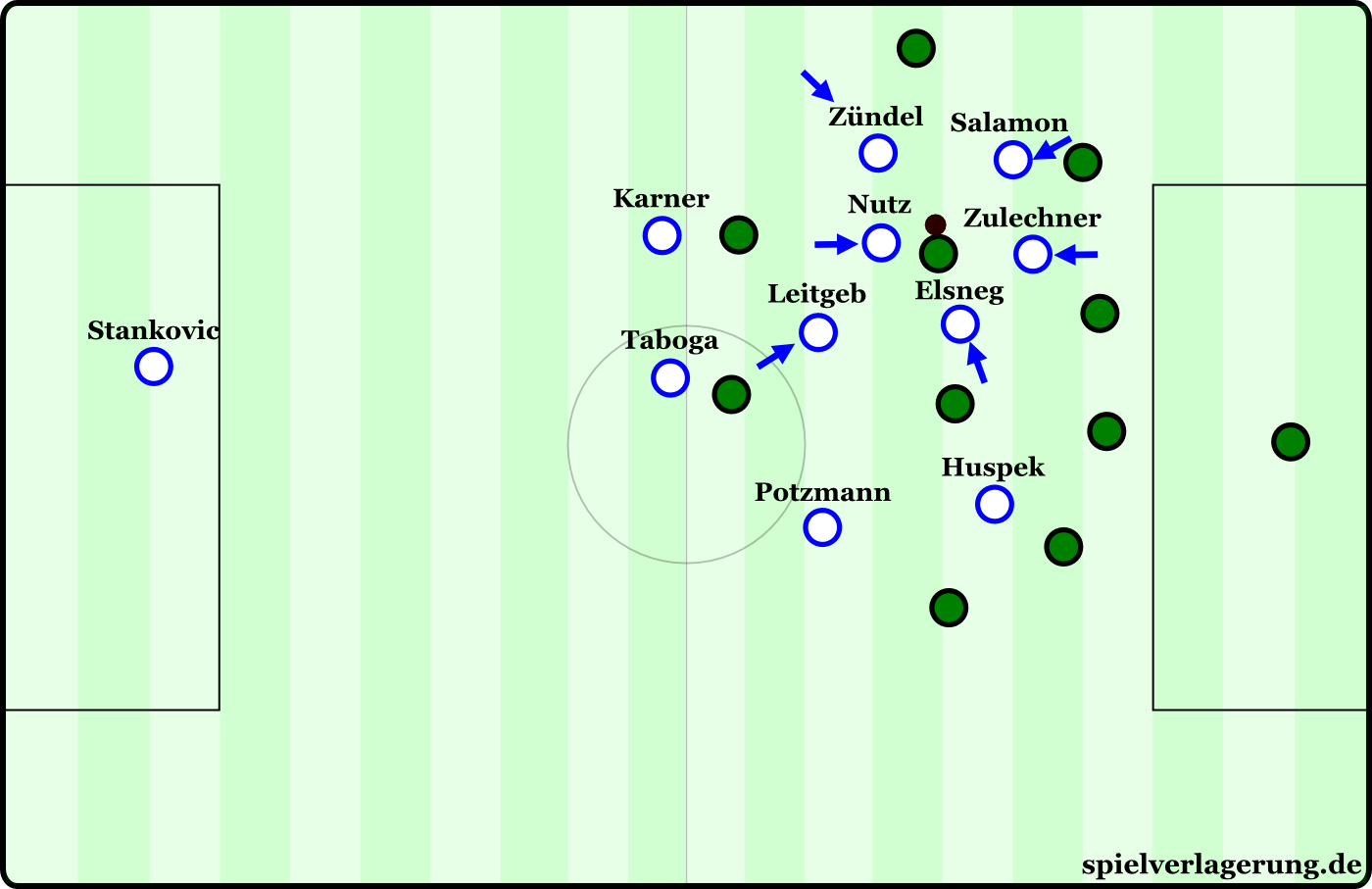

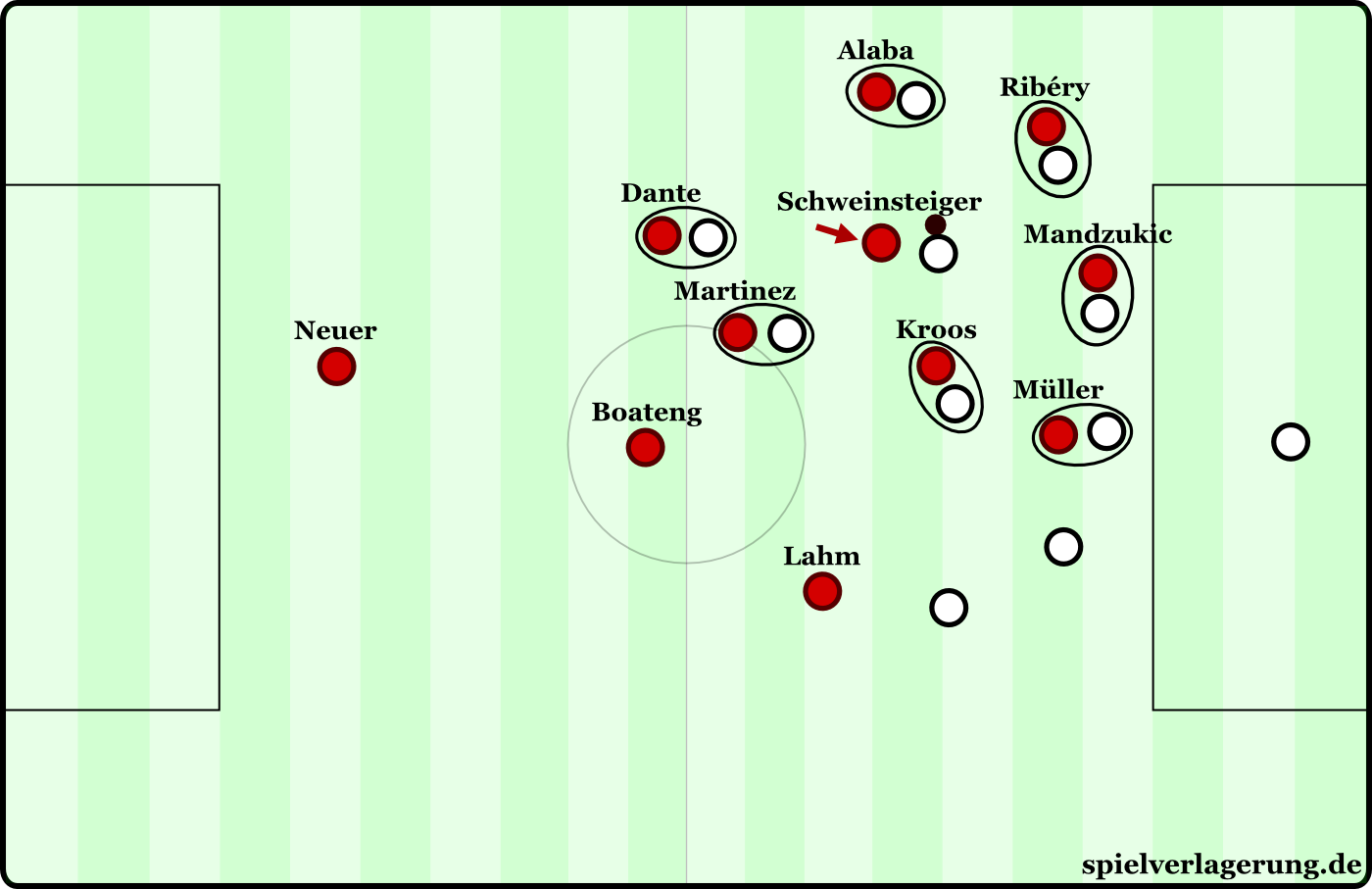

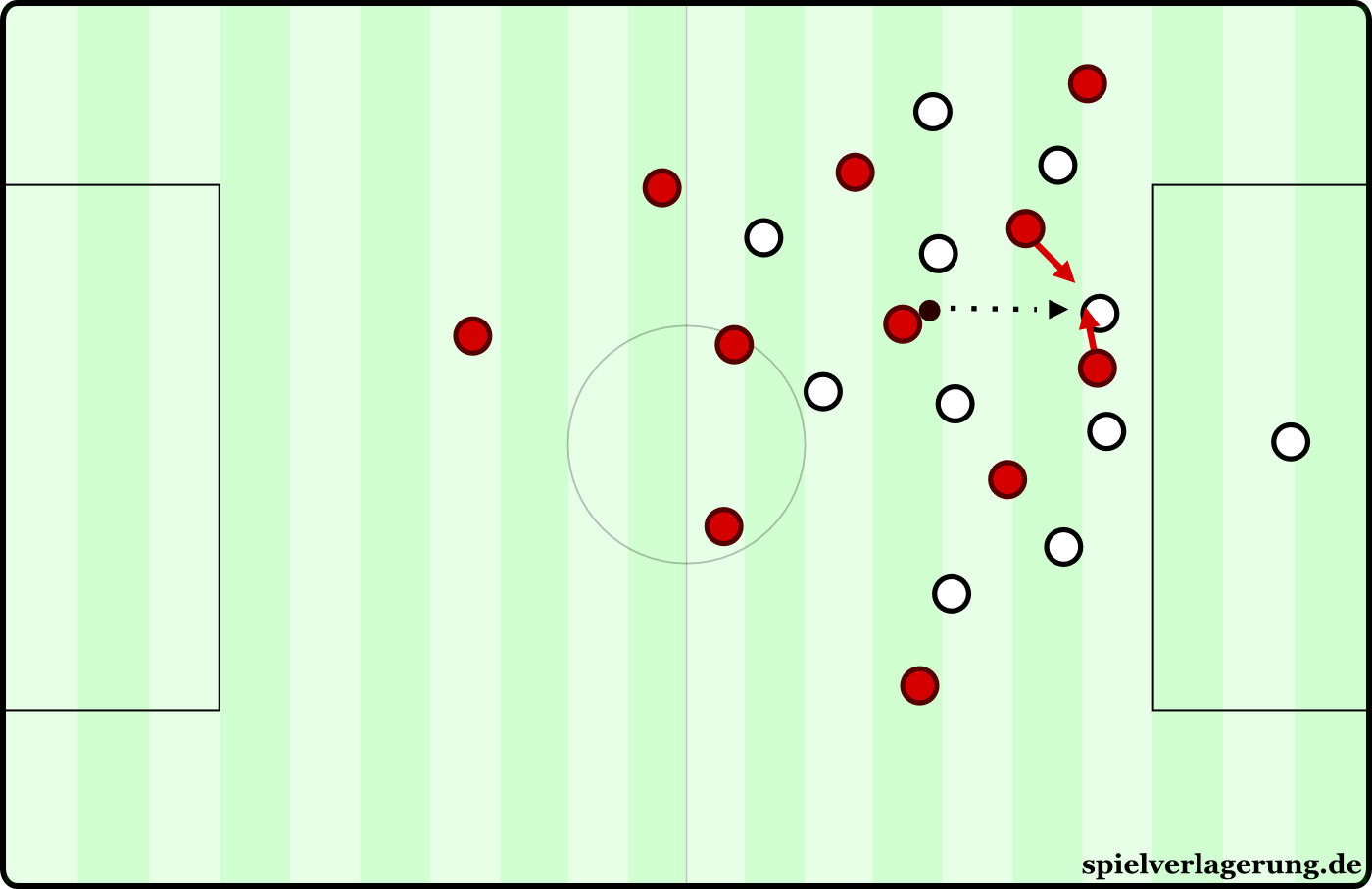

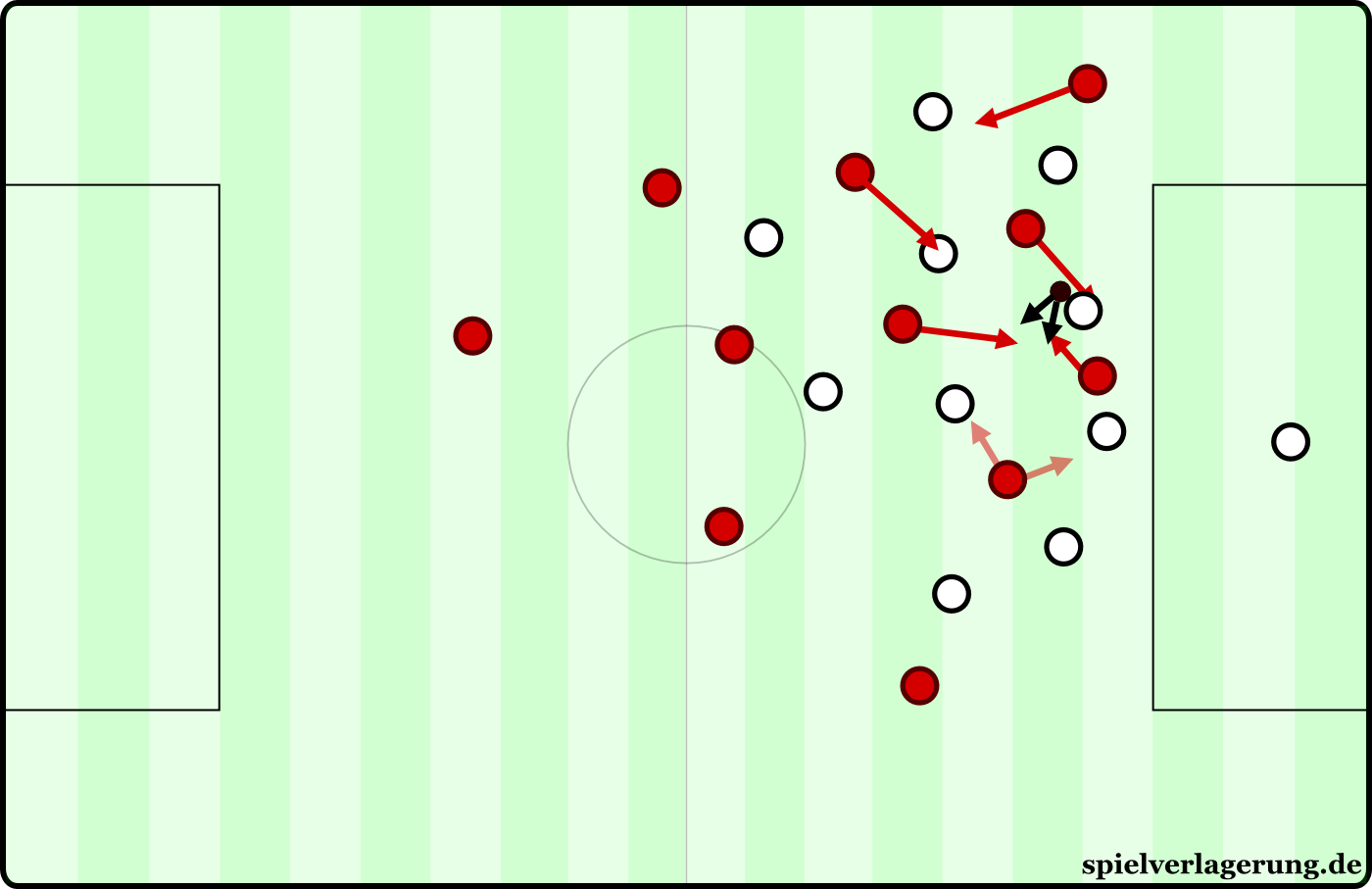

In diesem Beispiel laufen die Spieler – im Kollektiv – antizipativ los, bevor der Pass direkt abgefangen wird. Dadurch ist die Gegenpressingaktion deutlich erfolgswahrscheinlicher.

Dies sind meistens jene Akteure in Ballnähe, welche Zugriff auf den Ballführenden und dessen unmittelbare Optionen haben, sowie jene Akteure, welche diese Spieler absichern. Theoretisch könnte man auch die Absicherung der Absicherung noch als eigenständigen Teil sehen. Manche nutzen hierfür die Spieler, die ballnah absichern und jene, die ballfern durchsichern, auch wenn diese Unterteilung nicht ganz korrekt ist bzw. nicht einheitlich genutzt wird.

Im Normalfall lässt sich hauptsächlich konstatieren, dass die Spieler zum Tor hin in unterschiedlichen Linien absichern und in den ballnahen Zonen attackieren. Die Spieler außerhalb dieses breiten Streifens zum Strafraum hin kümmern sich wiederum darum, wenn benötigt, möglichst schnell in die eigentliche Defensivstaffelung umzuschalten.

Allerdings geht es natürlich nicht nur um Individuen und die Individuen innerhalb der Gruppe. Auch die mannschaftstaktische Ausrichtung muss berücksichtigt werden. Hier ist besonders wichtig, welche Ballverluste besonders oft vorkommen. In den letzten Jahren ist dabei beispielsweise der „absichtliche Fehlpass“ zum geflügelten Wort geworden.

Die Auslösung des Gegenpressings

Ein grundsätzlicher Punkt ist natürlich, ob man überhaupt gegenpresst und wie. Doch zuerst muss geklärt werden, ob das Gegenpressing situativ absichtlich eingeleitet wird – unabhängig vom zweiten Ball – und wie das gehandhabt wird. Theoretisch könnte man den Fokus auf das Erzeugen von Gegenpressingzugriff differenzieren:

- Zugriffserzeugend: Hier wird bewusst darauf fokussiert, dass man unmittelbare Gegenpressingsituationen mit Zugriff besitzt. Quasi das Spiel auf den zweiten Ball, aber auch ein extremer Fokus auf Vertikalpässe mit bewusst relativ geringer Erfolgswahrscheinlichkeit.

- Zugriffsplanend: Hier werden bewusst Pläne für besondere Arten von Ballverlusten geschaffen, welche vom Team umgesetzt werden. Auch Situationen für bewusste Ballverluste werden eingeplant; z.B. bestimmte Verhaltensweisen in isolierten Unterzahlsituationen.

- Zugriffsabwartend: Hier wird eher passiv gegengepresst, teilweise frühzeitig zurückgezogen und eigentlich nur auf Situationen reagiert, wo sich aus den eigenen Ballverlusten unmittelbar hoch erfolgsstabile Gegenpressingsituationen erzeugen lassen. Allerdings müsste man auch eigentlich auch sehr gegenpressingstarke und -aktive Mannschaften, die eben weder zugriffserzeugend noch -planend ausgerichtet sind, sondern nur bei absoluter Notwendigkeit das Gegenpressing aus einer passiven Grundhaltung heraus, aber dann in der Umesetzung sehr konsequent und dominant praktizieren, zu dieser Kategorie rechnen.

Einige Mannschaften agieren zum Beispiel nur mit aggressivem Gegenpressing, wenn der Ball im letzten Drittel verloren wird. Dann hat man die gesamte Mannschaft hinter dem Ball, kann sofort gegenpressen und den Angriff vorne halten, ohne wirkliches Risiko zu gehen.

Interessanter ist jedoch, wie genau der Zugriff erzeugt bzw. geplant wird. Natürlich kann man schlichtweg mit einem enormen Fokus auf Vertikalpässe und gegnerorientierte Raumprogression spielen. Doch die Ballrückeroberung kann quasi als Spielzug für besondere Situationen kreiert werden. Welche Aktionen, Pässe, Muster, Spielzüge oder Mittel sind vor einer Gegenpressingauslösung jeweils denkbar?

In der deutschen Trainerausbildung ist das häufig der Lochpass hinter die Abwehr in den Halbräumen oder auf den Flügeln weit in der gegnerischen Hälfte. Der Gegner muss dem Ball in den Raum hinterherlaufen, blickt in Richtung Seitenaus, Grundlinie oder gar zum eigenen Tor und kann den Ball nicht ordentlich klären. Auch die unmittelbaren Anspielstationen fehlen ihm; häufig nur der Torwart, welcher z.B. vom ballfernen Flügelstürmer angelaufen werden kann.

Gleichzeitig kann man den Gegner direkt von hinten pressen, verbietet ihm die Drehung, kann sich dadurch Ecken oder Einwürfe herausspielen und den Angriff von vorne beginnen. Ein anderes Mittel sind bewusste Hereingaben in gefährliche Zonen, welche aber von der eigenen Mannschaft nicht besetzt, sondern umringt werden. Bielsa tut dies gerne bei Flanken; der Ball kommt – oftmals halbhoch– in die Mitte, woraufhin diese Hereingabe und/oder die Klärungsversuche attackiert werden.

Weiters ist eine Option schlichtweg einen Gegenspieler anzuspielen. Das ist natürlich gefährlich, wenn der den Ball sofort kontrollieren kann, doch wird der Ball nicht direkt in den Fuß und/oder viel zu scharf gespielt, ist genug Zeit für das Gegenpressing gegeben. Wird es plötzlich und nur selten genutzt, ist auch ein gewisser Überraschungseffekt dabei. Mario Götze hat z.B. vereinzelt in isolierten Situationen Gegner angeschossen und sich dann den Ball geholt, um sich aus dieser Situation zu befreien.

Dies kann ebenfalls unterschiedlich organisiert werden. Ein Ziel könnte der Schnittstellenpass auf einen gegnerischen Innenverteidiger vom eigenen Halbspieler der Mittelfeldraute sein, der dann vom (etwas breiter positionierten) Mittelstürmer und Zehner direkt gepresst wird. Bei besonderen isolierten Situationen an den Seiten oder im Sechserraum könnte man auch nicht mehr versuchen noch panisch und erfolglos zu unterstützen, sondern beispielsweise bewusst Lupfer in den ballfernen Halbraum zwischen den Linien spielen und diesen aggressiv attackieren.

Auslösung des Gegenpressings: Fehlpass auf den Gegner. Im Idealfall kann man dadurch bei Mangel an Anspielstationen Raumgewinn verbuchen und den Gegner als zusätzliche Anspielstationen nutzen. Böse Zungen behaupten, Jermaine Jones tat dies häufig (für den Gegner).

So soll es gar Trainer geben, welche im Training Vorgaben für bewusste Fehlpässe in bestimmten Zonen, besonderen Situationen oder zu bestimmten Gegenspielern vorgeben, um die Organisation und Koordination im Gegenpressing gezielt trainieren zu können.

Hier könnte man also grob vier unterschiedliche Arten von Fehlpässen als Gegenpressingauslöser skizzieren:

- Raumorientierter Fehlpass

- Spielerzahlorientierter Fehlpass

- Situationsorientierter Fehlpass

- Gegenspielerorientierter Pass

Der Gegenpressingauslöser bestimmt dann den weiteren Verlauf des Nachsetzens. Die Spieler der Mannschaft sollten nicht nur die Gegenpressingsituation erkennen, sondern einen Überblick über die (wahrscheinlichsten) Möglichkeiten und die offenen Optionen des Gegenspielers haben und ihre Aktionen darauf abstimmen.

Hierfür ist neben viel Übung in Spielformen natürlich auch wichtig, dass die Spieler über den jeweiligen Gegner und dessen Staffelungen gegen den Ball sowie Angriffsverläufe im offensiven Umschaltmoment unterrichtet werden. Auch die eigene Positionsstruktur und ihre Bedeutung können als Anhaltspunkte dafür dienen und von dieser Basis aus die jeweiligen Bewegungen aufeinander abgestimmt werden.

Neben der Staffelung und der Vorbereitung ist jedoch ebenso wichtig, wie genau sich die Spieler im Gegenpressing verhalten.

Die erste Aktion im Gegenpressing zur Kontrolle der Folgeaktion

Bei einem im Normalfall so kurzlebigen Ablauf wie dem Gegenpressing muss beachtet werden, wie die erste Aktion im Gegenpressing den weiteren Verlauf des Gegenpressings definiert. Dabei stellen sich grundsätzlich diese drei Fragen:

- Wie bedränge ich den Gegner?

- Wohin dränge ich den Gegner?

- Welche Aktionsmöglichkeiten erlaube ich dem Gegner?

Zuallererst stellt sich natürlich die Frage, wer den Gegenspieler pressen soll. Theoretisch könnte es positive Effekte haben, wenn nicht der ballnächste Spieler presst, sondern der übernächste aus einer passenden Zone. Der ballnächste Spieler könnte ballnah einen großen Deckungsschatten erzeugen und den Gegenspieler stellen, der nächste Spieler attackiert dann mit viel Dynamik und doppelt den Gegenspieler.

Allerdings ist dies aus praktischer Sicht kaum möglich. Solche Aktionen wären vermutlich in der Mehrheit der Aktionen instabil oder schlichtweg nicht praktikabel, um konstant die gewünschten positiven Effekte zu kreieren.

Insofern ist es nur allzu logisch, dass der/die ballnächste(n) Spieler attackieren und den Gegner möglichst schnell attackieren. Die Frage ist natürlich, wie aggressiv der Zweikampf gesucht wird. Beim DFB gibt es das Akronym ASTLB, welches als Richtlinie zum Lehren des Zweikampfs gilt. ASTLB steht für Anlaufen, Stellen, Tempo aufnehmen, Lenken, Ballerobern.

Doch nicht immer muss dieses Modell befolgt werden. Besonders das „Anlaufen und Stellen“ kann im Gegenpressing anders gehandhabt werden. Eine Option ist das bewusste Überlaufen, bei dem es primär darum geht, den Gegner in eine für die eigenen Mitspieler vorhersehbare Spielsituation zu bringen. Die Balleroberung wird nicht von diesem Spieler übernommen, sondern von der Mannschaft in der Folgeaktion des Gegners.

Eigentlich soll der überlaufende Akteur also nur den Gegner leiten und Druck antäuschen, um den ersten Pass zu verhindern. Ziel ist also, dass der Gegenspieler aktiv reagieren und ausweichen muss sowie keinen Pass spielen kann.

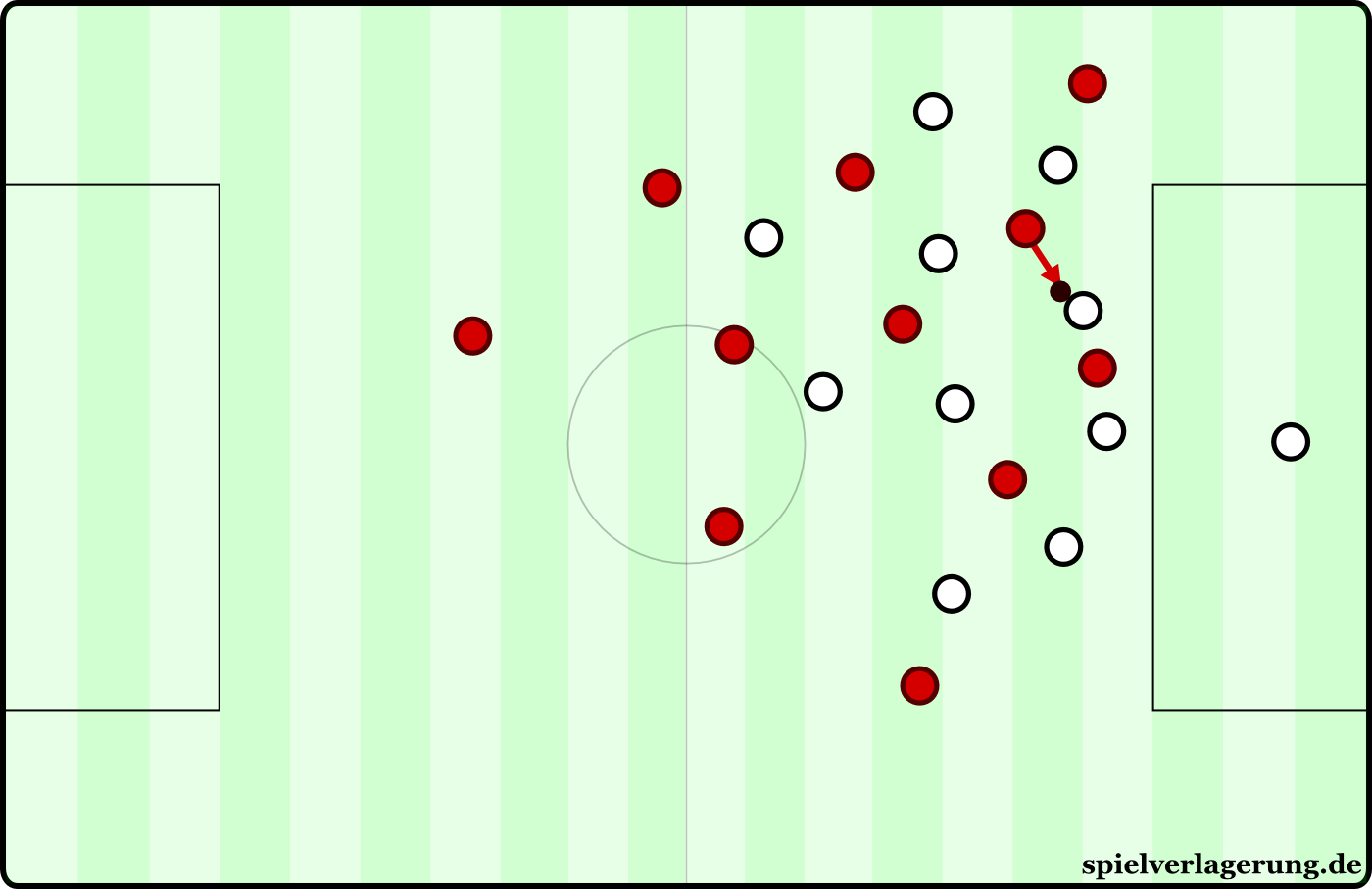

Anlaufverhalten: Überlaufen. Der Gegner wird in eine bestimmte Bewegung geleitet, woraufhin die Gegenpressingmaschine erst richtig in Gang kommt.

Eine andere Variante dieses aggressiven Attackierens könnte man als Durchlaufen definieren. Hier wird der Gegner nicht nur geleitet und bedrängt, sondern es gibt den direkten Versuch der Balleroberung; auch wenn die Grenze hier natürlich fließend ist. Wie bei obiger Variante wird hierbei das ASTLB nicht befolgt, sondern direkt vom Anlaufen auf das Lenken bzw. Ballerobern geschaltet. Der Gegner hat somit weniger Zeit, das Tempo im Gegenpressing ist höher. Nachteilig ist natürlich der erhöhte Verlust von Zweikämpfen und Fouls.

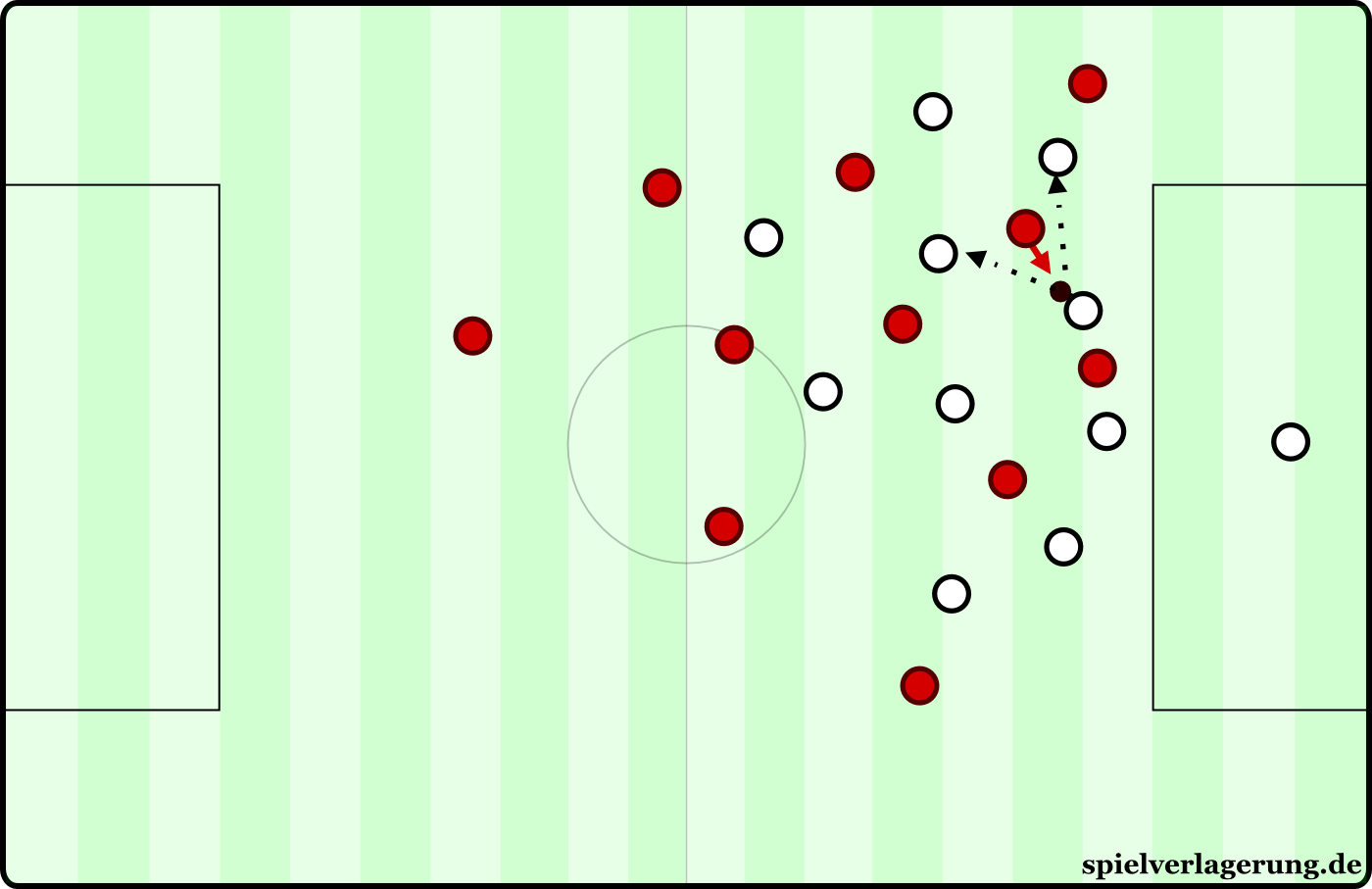

Anlaufverhalten: Durchlaufen. Simpel und übersichtlich zeigt diese Grafik einfach ein aggressives Attackieren auf den Ball.

Die dritte große Variante spiegelt das klassische ASTLB-Modell wider. Das ist zwar für den Einzelspieler stabiler, für das Kollektiv häufig die schwächere Variante. Weil der Gegner etwas mehr Zeit nach der Balleroberung hat, kann er oft am „Gegenpresser“ vorbeispielen oder sich drehen und sichere Pässe spielen, wodurch der Druck im Gegenpressing meist verloren geht. In einem persönlichen Gespräch sagte mir bspw. Eddie Gustafsson, dass der große Unterschied zwischen Roger Schmidts und Adolf Hütters Gegenpressing bei Red Bull Salzburg eben der Unterschied zwischen Über- oder Durch- (Schmidt) und Anlaufen (Hütter) sei, wodurch das Gegenpressing weniger erfolgreich wurde.

Anlaufverhalten: Anlaufen. Die erhöhte Zeit und der Abstand erlauben dem Gegner – bei guter Umsetzung – Pässe auf engem Raum zur Befreiung aus dem Zugriff.

Daneben besteht noch ein weiterer Vorteil, den die beiden erstgenannten Möglichkeiten gegenüber der klassischen Richtlinie aufweisen: Frei nach Lillo hat jeder defensive Aspekt auch einen offensiven Gegenwert und vice versa. Beim Überlaufen hat der zweite Spieler im Gegenpressing, der letztlich den Ball erobern soll, eine direkte Anspielstation. Häufig erobert er sogar den Ball nicht direkt, sondern spitzelt ihn einfach auf den Mitspieler nach vorne, was für den eigenen Konter natürlich hilfreich ist. Bei Red Bull Salzburg waren die Vorteile besonders in kleinräumigen Situationen sichtbar.

Der Abstand zum Mitspieler ist gering, aber in Wechselwirkung mit den Positionsstrukturen hat dieser meist Raum bis zu den nächsten Gegenspielern, es gibt sofort (geringen) Raumgewinn und häufig ein passables Sichtfeld nach vorne. Beim Anlaufen wiederum gibt es natürlich Probleme nach der Balleroberung, weil der Gegenspieler oftmals direkt selbst wieder Druck erzeugen und die Folgeaktion stören kann. Situativ kann natürlich das Anlaufen etwas erfolgsstabiler im Gegenpressing selbst sein.

Neben der Wahl des Gegenpressingspielers sowie seiner Art zu attackieren, stellt sich anschließend die Frage, wohin man den ballerobernden Gegenspieler leiten soll. Nicht immer gibt es die Möglichkeit dies bewusst zu machen; vielfach ist nur der direkte, ballorientierte Lauf effektiv. In einigen Situationen kann es aber sehr hilfreich sein bestimmte Richtlinien zu haben.

Das Versperren der strategisch so wichtigen Mitte und der Halbräume ist zum Beispiel ein möglicher Orientierungspunkt. Von der Seite kommende Spieler könnten also eher bogenartig pressen und den Gegenspieler nach hinten leiten, Spieler von vorne könnten den Gegner so anlaufen, dass sie eher zur Seite spielen müssen. Der weitere Weg bei möglichen Kontern ist von der Seite aus dann länger, der Gegner hat weniger Raum sich zu drehen und freizuspielen, somit dreht er sich auch mit höherer Wahrscheinlichkeit nach hinten oder in isolierte Situationen.

Auch dies kann je nach Höhe des Spielfelds und eigener Spielidee variiert werden. Eine andere Möglichkeit wäre es nicht den Raum als wichtigsten Referenzpunkt zu wählen, sondern die eigenen Mitspieler. Der Spieler leitet also nicht in einen bestimmten Raum, sondern zu den eigenen Mitspielern, welche dann das Gegenpressing unterstützen und letztlich den Ball erobern.

Alternativ könnte man den Gegner auch zu einer bestimmten Passoption leiten; hier wäre es möglich diese Passoption entweder durch eine Falle zu pressen oder einfach den eigenen Defensivlauf fortsetzen und den zweiten Gegenspieler zu attackieren. Der Grund ist simpel: Weil man vom einen Gegenspieler zum nächsten sprintet, bedrängt man einen und hat den zweiten derweil im Deckungsschatten, wodurch das Gegenpressing im Normalfall effektiver sein sollte.

Grundsätzlich wäre es auch schlichtweg möglich, dass man den Gegner vom eigenen Tor wegleitet. Sobald der Rückpass kommt, wird diesem nachgelaufen; der nächste Spieler wird gepresst und hat wenig Möglichkeiten, wodurch er wieder zurückspielen oder bolzen muss. Allerdings kann diese Variante in einzelnen Situationen dem Gegner auch erlauben, dass er den Ball erhält und dann aus der lokalen Kompaktheit des Gegenpressings heraus verlagert und das Konterspiel antreibt.

Das Leiten selbst ist natürlich nicht immer zu praktizieren. Wie schon ein paar Mal erwähnt, sind Gegenpressingsituationen sehr variabel und kurzlebig, wodurch komplexere Spielzüge schwierig zu organisieren und umzusetzen sind. Insgesamt kann man aber dennoch diese vier grundlegenden Varianten des Leitens im Gegenpressing unterscheiden:

- Raumorientiertes Leiten (in einen bestimmten Raum oder weg von einem bestimmten Raum)

- Mitspielerorientiertes Leiten (hin zu den eigenen Mitspielern oder in eine Gegenpressingfalle)

- Gegenspielerorientiertes Leiten (Wegleiten von Optionen des Gegenspielers oder Leiten zu dessen Mitspielern)

- Spielrichtungsorientiertes Leiten (weg oder hin zum eigenen Tor)

Nun stellt sich die Frage, welche Aktionsmöglichkeiten man dem Gegner erlaubt. Als grundlegende Heuristik und zur Organisation dient das Deckungsverhalten im Kollektiv.

Deckungsverhalten im Gegenpressing

Grundsätzlich gibt es beim Deckungsverhalten im Gegenpressing ähnliche Referenzpunkte wie im klassischen Verschieben und im Pressing. Allerdings muss hierbei etwas stärker differenziert werden, weil das Gegenpressing an sich eine extrem dynamische und variable Sache ist. Bestimmte Voraussetzungen und die Erfolgswahrscheinlichkeit gewisser Lösungen sind anders als beim Verschieben oder gar im regulären Pressing (was übrigens mit ein Grund ist, wieso es für das Gegenpressing einen eigenen Begriff geben sollte).

Prinzipiell kann man vier bis fünf statisch-individuelle Referenzpunkte im Fußball unterscheiden, welche für alle anderen Referenzpunkte als Ursache und Basis dienen:

- Die Position der Mitspieler

- Die Position der Gegenspieler

- Den Raum

- Den Ball

- Die Tore

Neben diesen statisch-individuellen Referenzpunkten gibt es zwar auch dynamisch-assoziative Referenzpunkte, doch sollen diese zukünftig noch in einem eigenen Artikel irgendwann behandelt werden. Wir fokussieren uns hier weiterhin auf die üblichen vier bis fünf Referenzpunkte (die Tore werden häufig nicht gezählt). Aus diesen und den Eigenheiten des Gegenpressings lassen sich grundsätzlich folgende Deckungsarten extrahieren:

- Ballorientiertes Gegenpressing

Die Vorgehensweise ist hierbei leicht erklärt. Beim ballorientierten Gegenpressing wird schlichtweg maximal in Richtung Ball und Ballführenden verschoben, um Druck zu erzeugen. Dies ist wohl die simpleste und ursprüngliche Ausführungsweise.

Sieht man sich die Niederländer der 70er zum Beispiel an, erkennt man dieses Muster häufig.

- Spielraumorientiertes Gegenpressing

Dieses Deckungsschema kann dem ballorientierten Gegenpressing sehr ähneln, ist allerdings etwas anders zu sehen. Während es beim ballorientierten Gegenpressing schlichtweg darum geht möglichst viel Druck möglichst schnell zu kreieren, fokussiert sich das spielraumorientierte Gegenpressing eher auf das Versperren aller möglicher Optionen in Ballnähe durch effektive Raumkontrolle und möglichst große Deckungsschattennutzung.

Dieses Schema wird (wie das ballorientierte Gegenpressing) meistens instinktiv gespielt, wenn man Gegenpressing – besonders in der Jugend – etabliert.

- Passwegorientiertes Gegenpressing

Bei dieser Variante werden nicht die Möglichkeiten des Ballführenden oder der Ball selbst vom Kollektiv attackiert, sondern die Passwege des Ballführenden gedeckt. Dies geschieht im Normalfall durch das Belauern dieser Passwege. Ziel ist, dass der Spieler unter Druck einen Pass versucht, der dann abgefangen wird und zu einer sauberen Ballrückeroberung führt.

- Zugrifforientiertes Gegenpressing

In dieser Deckung suchen sich die Spieler direkt einen Gegenspieler in der Nähe, um mithilfe einer Manndeckung den Pass auf diesen Spieler zu verhindern oder ihn direkt pressen zu können, falls er einen Pass erhält.

Bei all diesen Deckungsschemen muss aber beachtet werden, wie situativ Gegenpressing ist. Häufig können Spieler nicht mehr das gewünschte Deckungssystem herstellen oder erkennen schlichtweg eine effektivere Möglichkeit und handeln nach dieser. Nur selten beziehungsweise über eine große Anzahl an Situationen sind sie eindeutig für eine Mannschaft erkennbar, falls sie denn überhaupt so strukturiert wurden.

Dadurch ist es auch oftmals möglich, dass Spieler in derselben Gegenpressingsituation häufig unterschiedliche Aspekte decken und die Orientierungspunkte anders hierarchisieren. Zusätzlich ist natürlich auch wichtig, wie genau die ballnahen Spieler ab- oder durchgesichert werden und welche Vorgaben zum Verhalten der Raumkontrolle es für sie gibt, was ebenfalls sehr flexibel organisiert werden kann.

In oben verlinktem Link gibt es auch GIFs, welche beispielhafte Abläufe für die Deckungsvarianten zeigen.

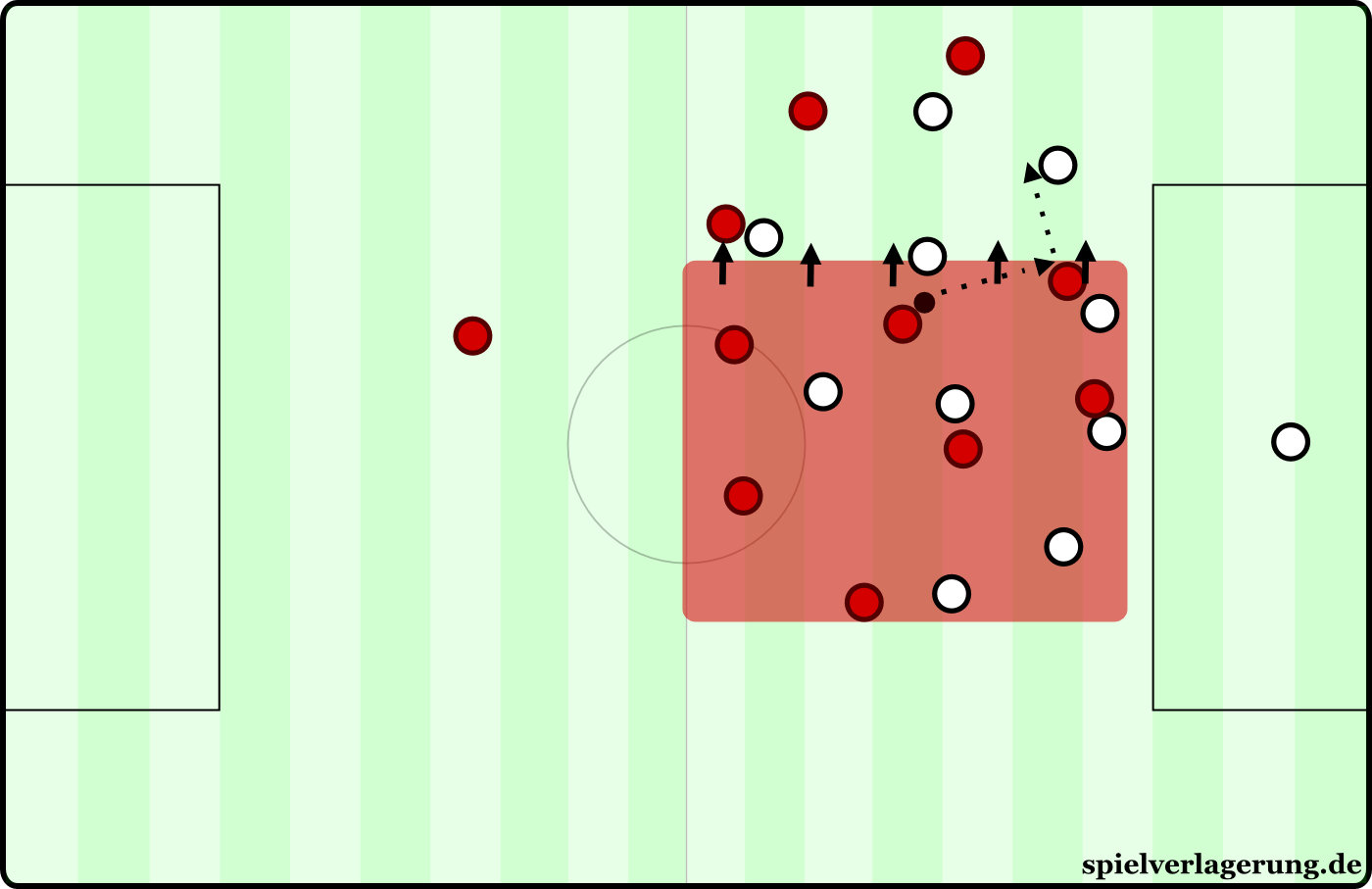

Gegen- oder Konterkonter

Mit der erfolgreichen Balleroberung ist das Gegenpressing aber noch nicht beendet. Kommt es zu einem solchen Erfolg, besteht noch die Möglichkeit, dass man direkt nach der Balleroberung den Gegner wie schon erwähnt in einer unangenehmen Organisation bespielen kann. Der Gegner hat im Normalfall versucht, nach vorne umzuschalten, und befindet sich somit beim Ballverlust sowohl positionell als auch von der Dynamik her in einer sehr unpassenden Spielsituation.

Deswegen bezeichnete Jürgen Klopp das Gegenpressing einst als den besten Spielmacher der Welt, da dem erfolgreichen Gegenpressing und den darauffolgenden Kontern ein besonderes Potenzial innewohnt, das selbst viele der kreativsten Akteure nicht konstant kreieren können. Die gegnerische Mannschaft hat nicht nur zahlreiche kleine Löcher, sondern kann die ohnehin vorhandenen Löcher wegen der Sichtfelder und Laufrichtung oftmals nicht abdecken.

Besonders bei hohen Ballrückeroberungen kann die Mannschaft direkt mit zahlreichen Spielern nach vorne angreifen, während insbesondere die Innen- und Außenverteidiger beim Gegner häufig ihre Defensivorganisation aufgelöst haben.

Ein beispielhafter und natürlich übertrieben gut verlaufener Gegenkonter. Die Balleroberung erzeugt Möglichkeiten, die wohl kein Fußballer der Welt – exkl. Messi – könnte.

Deswegen müssten eigentlich hierfür besondere Umschaltmechanismen organisiert werden. Wie Schmidt und Streich die „schwimmenden“ Spieler in Ballbesitz und gegen den Ball haben, müsste man eigentlich die besonderen Umschaltmechanismen sowie natürlich die Defensivstaffelung zuvor so organisieren, dass man nach Balleroberungen sich adäquat bewegt, um keine direkten Ballverluste gefährlich werden zu lassen.

Auflösung des Gegenpressings

Doch nicht immer ist das Gegenpressing erfolgreich. Häufig scheitert das Gegenpressing; hier muss dann unter anderem klar sein, wie lange es fortgesetzt wird. Bei manchen Teams oder zumindest in einzelnen Spielphasen ist die Antwort einfach: Bis man den Ball schließlich doch wiedergewonnen oder der Gegner seinen Folgeangriff beendet hat.

Meistens sind es aber andere Richtlinien. Einige Mannschaften lassen nur die erste und zweite Gegenpressingsituation pressen, bevor sie sich zurückziehen. Bei vielen Mannschaften gibt es eine Fünf-Sekunden-Regel, welche angeblich sogar in der Spielphilosophie des FC Barcelona festgeschrieben ist. Nach Ballverlust soll der Ball innerhalb von fünf Sekunden zurückerobert werden oder zumindest die sofortige Möglichkeit bestehen, dies zu schaffen. Wenn dies nicht der Fall ist, ziehen sich die katalanischen Mannschaften zurück. Dabei muss man in der Vermittlung selbstredend aufpassen, dass die Spieler sich nicht zu schematisch an diese Richtlinie klammern.

Bei anderen Teams wiederum ist es situationsabhängig. Sobald kein akuter Druck mehr besteht – also eine Verlagerung aus der Gegenpressingzone – und kein Zugriff auf die Verlagerung erzeugt werden kann, wird das defensive Umschalten endgültig eingeleitet und die eigentliche Defensivstaffelung kreiert.

Auch die genaue Art dieses Auflösens des Gegenpressings kann variieren. Manche Mannschaften ziehen sich mit den eher ballfernen Spielern zurück, lassen aber die ballnahen Spieler weiterpressen.

Neutralisieren des Gegenpressings

Um das Gegenpressing des Gegners ineffektiv zu machen, gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Generell ist das Herausspielen aus der engen Situation meistens der Schlüssel, weil das Gegenpressing nicht effektiv über das gesamte Spielfeld aufrechterhalten werden kann. Das Nutzen von Ausweichzonen – lange Verlagerungen, Rückpässe oder Bälle hinter die Abwehr, je nach Zone – funktioniert natürlich am besten. Kleinräumige Kombinationen wiederum sind schwierig zu spielen.

Hierbei kann man sich wieder anschauen und überlegen, wie genau diese organisiert werden. Bei einigen (wenigen) Teams sind zum Beispiel durchaus Mechanismen im Defensivspiel sichtbar, um nicht nur möglichst effektiv umschalten, sondern auch speziell das Gegenpressing umspielen zu können. Das kann von ballnah zockenden Spielern und bis hin zu ballfern so positionierten Spielern reichen, die sich direkt für einen eindeutigen ersten Pass anbieten.

Generell ist natürlich die Defensivstaffelung zuvor entscheidend. Bei einer Manndeckung sind die Anspielstationen nach der Balleroberung natürlich sofort besetzt; bei einer Raumdeckung kann dies besser gehandhabt werden. Desweiteren erlaubt eine Raumdeckung auch eher die (situative) Nichtbeteiligung einzelner Spieler, welche sich in offenen Räumen positionieren können.

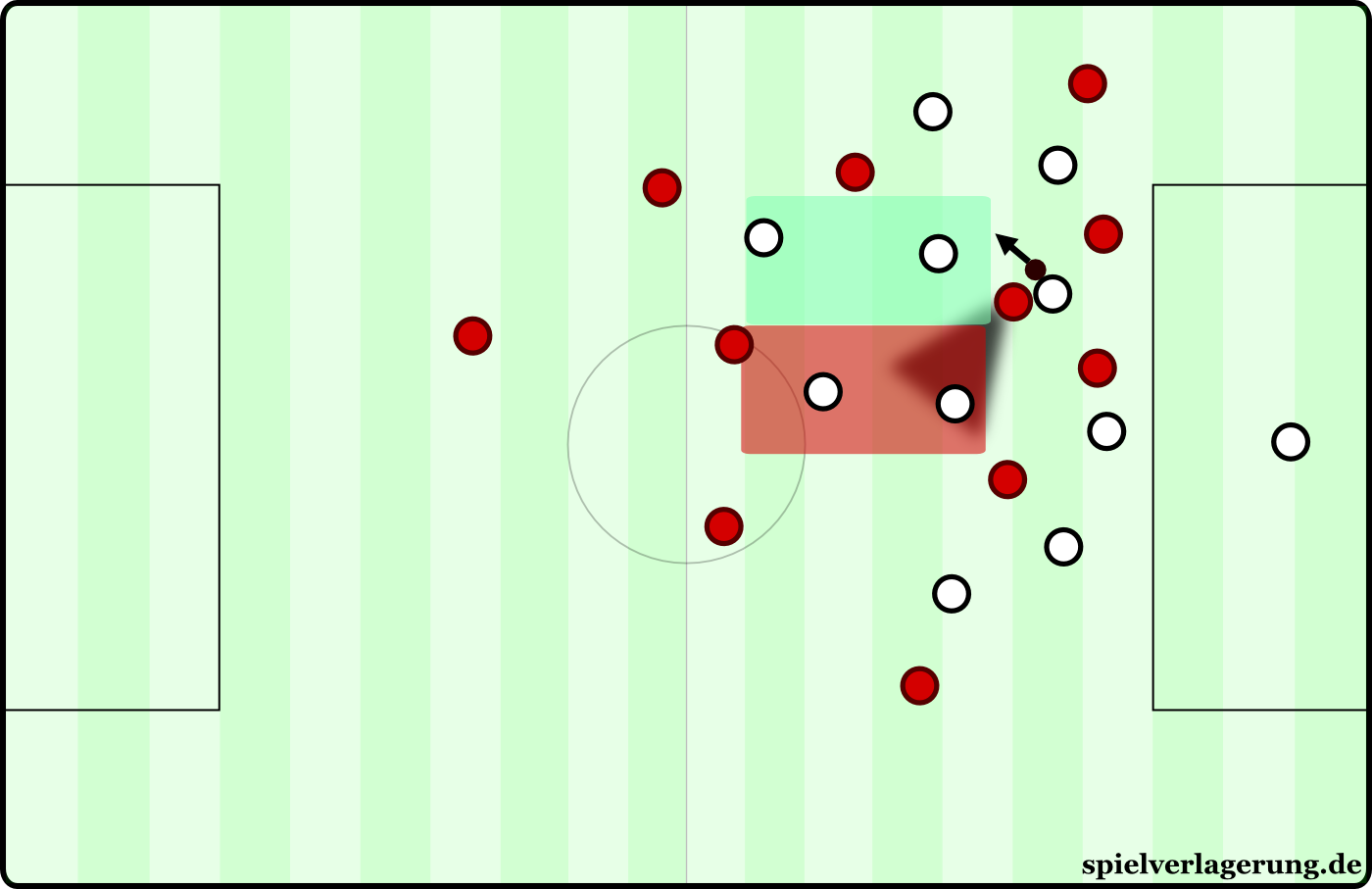

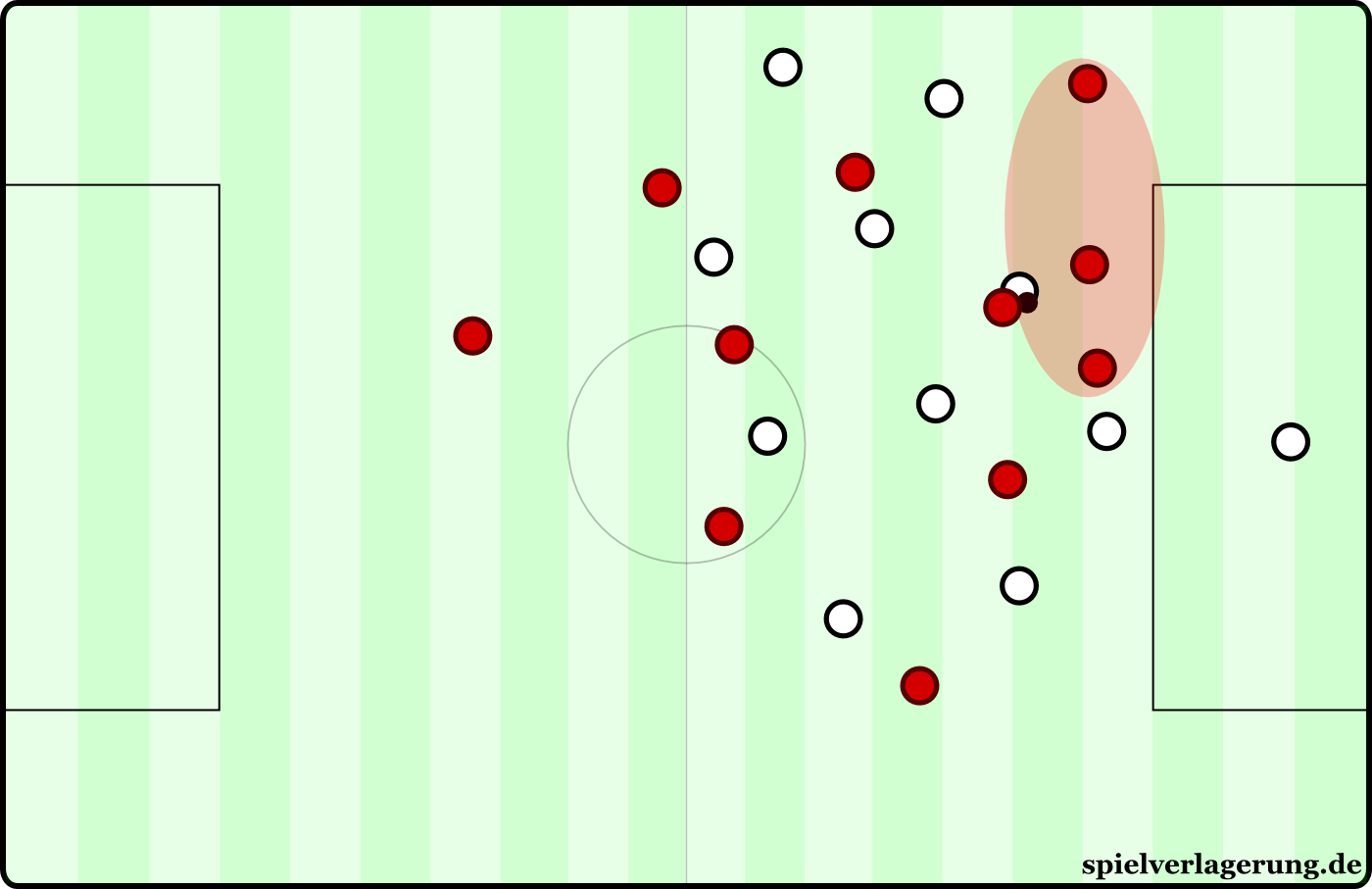

Befreiung aus dem Gegenpressing durch vororganisierte Anspielstationen. Favre tat etwas ähnliches im letzten Heynckes-Spiel.

Hier ist auch entscheidend, ob die Balleroberungen auf eine bestimmte Art und Weise organisiert sind, ob die jeweiligen Umschaltmechanismen bekannt sind und ob die Spieler der eigenen Mannschaft wissen, wo für die jeweiligen Situationen der freie Spieler zu finden ist. Zudem kommt es darauf an, die mögliche Umschaltsituation zu antizipieren und dementsprechend proaktiv zu agieren.

Allerdings gibt es hierbei ein kleines Problem: Die Antizipation auf einen möglichen Ballverlust aus einer offensiven Stellung heraus ist weniger riskant als die Antizipation eines möglichen Ballgewinns aus einer – wie in diesem Fall – defensiven Stellung heraus, weil bei Letzterem die defensive Organisation bei einer Fehlantizipation potenziell zerstört wird. Insofern hat die gegenpressende Mannschaft einen Vorteil.

Neben den organisierten freien Spielern kann natürlich auch mit einem direkten Befreiungsschlag und eigenem Fokus auf zweite Bälle oder der Nutzung von Dribblings das Gegenpressing umspielt werden. Besonders erfolgreiche Dribblings, wenn auch schwer erfolgsstabil zu machen, sind enorm gefährlich, weil die gesamte Struktur des Gegenpressings zerstört wird.

Neben dem Raumgewinn der Dribblings wird zusätzlich ein Gegenspieler aus dem Spiel genommen, meistens gibt es etwas Raum um nach vorne zu kommen und man hat Zeit, bis der nächste Pressingspieler kommt (oder es kommt keiner und das Gegenpressing wurde ausgehebelt). Der Faktor Zeit ist wichtig, um effektiv umschalten zu können. Durch das Dribbling gewinnt man diese zum Abruf der Konterabläufe.

Die Statistikfirma ProZone argumentiert sogar, dass man nach dem Herausspielen aus einer unterladenen Zone auf die andere Seite 7.2 Sekunden hat, um die dortige Überzahl auszuspielen.

Gegenpressingfallen

Ein letzter Punkt wären noch besondere Arten der Ballverluste, welche über die Staffelung einen bestimmten Verlauf für den Gegner kreieren, um effektiv Gegenpressing betreiben zu können.

Ein Beispiel wäre zum Beispiel das Überladen der umstehenden Zonen, aber nicht das sofortige Pressing. Der Gegner wird nach dem Ballverlust in der unterladenen Zone nicht attackiert, sondern durch die Staffelung und leichte Passivität nach vorne geleitet. Erst hier wird durch die Bewegung der anderen Spieler und besondere Mechanismen die Balleroberung fokussiert.

Der Vorteil ist natürlich, dass man dadurch komplexere und ausgeklügeltere Bewegungen nutzen kann. Außerdem ist der Gegner in seinem Umschalten weiter, wodurch die Gegenkonter wiederum effektiver wären. Allerdings sind die Erfolgsstabilität und das Verhältnis von Erfolg zu Risiko bei diesem taktischen Mittel zu bezweifeln. Dennoch ist es eine interessante Weiterführung des Gedanken des absichtlichen Fehlpasses und steht in Verbindung mit einigen weiteren Aspekten, die bereits angesprochen wurden.

Keine moderne Erfindung

Unterschiedliche Arten des Gegenpressings fanden sich immer schon in der Geschichte des Fußballs. Meistens war die Intention im Ballverlust verantwortlich für sehr distinkte Gegenpressingvarianten; das Pressing auf den zweiten Ball gibt es eigentlich schon seit den Urzeiten des Fußballs. Darunter versteht man wie erwähnt normalerweise das Pressing nach einem Ballverlust, in welchem die Defensivformation oder eine spezifische Formation auf den zweiten Ball gehalten wurde.

Doch bei der Analyse zahlreicher Spiele aus unterschiedlichen Epochen lassen sich auch andere Varianten aufklären, welche jeweils eine bestimmte Spielidee des Trainers verfolgten:

- Frühes Gegen- oder Konterpressing (vor der Umschaltmöglichkeit, proaktives Gegenpressing der letzten Jahre)

- Spätes Gegenpressing (nach der Umschaltmöglichkeit im Umschaltmoment, wenn der Gegner in Richtung klassischer Ballbesitzorganisation umschaltet, sehr reaktiv und simpel, vielfach instinktiv praktiziert)

- Spätes Konterpressing (nach der Umschaltmöglichkeit im Umschaltmoment, wenn der Gegner in eine Konterorganisation umschaltet bzw. kontert, sehr häufig in allen Zeiten der 70er)

- Eine spezifische Umschaltstaffelung erschaffen (macht kaum jemand, da extrem kurzlebig, aber Einzelspieler tun dies durch Zocken oder Schwimmen, allerdings bei Favre teilweise sichtbar, wo nach Ballgewinnen oder –verlusten kurzzeitig Staffelungen generiert werden, welche es eigentlich nur in diesen Situationen gibt)

- In der Angriffsformation verharren und den Gegner kontern lassen (keine wirkliche Strategie, sondern psychologische Resignation, in den seltenen Fällen, wo das passiert)

- In die Defensivorganisation umformen und später aus dieser auf eine reguläres Pressing umschalten

Natürlich gibt es in all diesen Intentionen und ihren strategischen Komponenten wiederum unendliche taktische Variationen, welche schon eingangs erwähnt wurden: Die Deckungsarten, Mischung der Deckungsarten pro Spieler, besondere Abläufe und Verantwortlichkeiten, verschiedene Intentionen, etc. können variiert werden, ebenso wie das genutzte Spielermaterial.

Übrigens: Liest man sich die spärlichen Berichte mit Taktikinhalt aus früherer Zeit durch und schaut sich die noch seltener vorhandenen Videos an, so könnten die Busby Babes in den 50ern eine der ersten Mannschaften gewesen sein, die ein passables und intelligentes Gegenpressing strukturiert umsetzte.

Wie die diesbezügliche Strukturierung in den nächsten Jahren weitergehen wird, könnte einer der interessantesten Trends im modernen Fußball sein.

Weitere Artikel zu diesem Thema von mir:

http://www.abseits.at/in-depth/taktik-theorie/taktiktheorie-gegenpressing-1/

http://www.abseits.at/in-depth/taktik-theorie/taktiktheorie-gegenpressing-2/

Zu diesem Thema wird auch u.a. noch ein Artikel erscheinen, wie man Gegenpressing trainieren kann. Bis dahin gibt es diesen Artikel bei Abwehrkette.de. Auch ein Artikel zu Unterschieden zwischen einzelnen Teams wird Kollege RT verfassen.