Das geflügelte Taktikwort der vergangenen Bundesliga-Saisons war wohl Gegenpressing. Die Dortmunder wurden dank des Gegenpressings Meister, die Bayern zogen nach und befinden sich aktuell unangefochten an der Tabellenspitze. Der FC Barcelona wurde unter Pep Guardiola mit einer herausragenden Nutzung von Angriffs- und Gegenpressing zwei Mal Champions-League-Sieger. Doch ist Gegenpressing gleich Gegenpressing?

Unterscheidung 1: Vorbereitung des Gegenpressings

Das Gegenpressing umfasst nicht nur die Bewegung des Kollektivs zum Ball, sondern auch die vorherige Stellung und Positionierung. Oftmals wird das Gegenpressing mit einem mentalen Aspekt gleichgesetzt. Dies stimmt auch zum Teil. Schalten die Spieler nach Ballverlust ab, entsteht keine sofortige Arbeit gegen den Ball, die Chance auf das Gegenpressing vergeht somit ungenutzt.

Die Spieler müssten entweder wegen ihres Naturells oder wegen des Drills darauf sofort umschalten und gegen den Ball arbeiten. Im Normalfall ist es eine Kombination aus Training, Psyche und Charakter.

Doch auch die Taktik spielt eine Rolle. Eine Mannschaft kann noch so schnell nach Ballverlust umschalten und intensiv nach vorne gegen den Ball arbeiten, ein Gegenpressing wird nur dann erfolgreich, wenn die vorhergehende Stellung der einzelnen Spieler in Ordnung ist. Eine extrem breite Formation mit numerischer Unterzahl wird im Gegenpressing ineffektiv sein, eine offensivkompakte Formation mit vereinzelten Engen hingegen nicht.

Der Trainer kann also im Vorhinein bereits festlegen, wo die Mannschaft enger und wo breiter stehen soll. Dadurch kann beispielsweise gezielt auf etwaige Stärken des Gegners in bestimmten Räumen oder eigene Schwächen (wegen riskanter Offensivspieler oder komplexe Spielzüge) eingegangen werden.

Wo will ich durchgehend enger und kompakter stehen, um ein mögliches Gegenpressing maximal effektiv zu gestalten? Ab wann werde ich enger und wie eng?

Unterscheidung 2: Raumdeckung im Gegenpressing

Im Gegenpressingprozess, also dem Ablauf selbst, kann man wiederum ebenfalls einige Unterscheidungen machen. Die große Frage ist hierbei, an welchen Referenzpunkten man sich orientiert.

Dabei sind es nicht die gleichen Referenzpunkte, wie in der Raumdeckung oder dem klassischen Pressing. Im Gegenpressing steht man in einer stark verschobenen und verrückten Formation da und presst direkt auf den Ball. Die Frage ist, wie man den Ball dann erobern möchte. Es gibt hier vier große Unterschiede.

Spielraumorientiertes Gegenpressing:

Das Gegenpressing der Dortmunder zum Beispiel fällt in diese Kategorie.

Man orientiert sich sehr stark am Spielraum des Gegners. Der Gegner wird zugestellt, zugepresst und im Idealfall gibt man ihm keine Luft zum Atmen. Alle möglichen Lauf- und Passwege werden ihm zugestellt oder gezielt geöffnet, was meist durch die vorhergehende Vorbereitung in der Anordnung entsteht.

Dadurch kann man ihn beispielsweise Richtung Außen lenken und gezielt im Gegenpressing den Ball abnehmen oder aufgrund des zugestellten Raumes immer näher rücken und den Ball klassisch erobern.

Beispielszene

Der linke Außenverteidiger der roten Mannschaft überlief seinen Gegenspieler und spielte in die Mitte. Dort erhält der eingerückte linke Außenstürmer der roten Mannschaft den Ball, dreht sich und verliert ihn durch zu weites Vorlegen an den gegnerischen Rechtsverteidiger.

Der ballnächste Gegenspieler presst, die Spieler der roten Mannschaften schieben nun automatisch in den Raum hinein. Sie erkennen, dass der Gegner zwei Räume hat und sie besetzen nicht diese, sondern positionieren sich an diesen. Ein schöner Nebeneffekt entsteht dadurch: der Gegner wird den Pass oftmals spielen und er wird abgefangen, wenn er ungenau ist oder der Gegner wartet mit seiner Entscheidung, was die Möglichkeit einer längeren Bewegung auf ihn zu und somit größere Enge bedeutet.

Zugriffsorientiertes Gegenpressing:

Das Gegenpressing der Bayern dürfte am ehesten in diese Kategorie fallen.

Zumeist wird der gegnerische Ballführende nicht durch das Kollektiv gepresst, sondern durch ein bis zwei Akteure in der Nähe, während sich die anderen nicht an ihren Positionen orientieren, sondern die jeweiligen nächsten Gegenspieler in eine Art Manndeckung nehmen. Diese kurzeitige situative Mannorientiertheit sorgt dafür, dass man nach Pässen des Gegners jederzeit Zugriff erhalten und in den Zweikampf gehen kann. Der Druck auf den Ballführenden ist somit nicht extrem groß, aber soll ausreichend sein, um ihn nach hinten zu drängen oder zur sofortigen Aktion zu zwingen.

Beispielszene

Der linke Außenverteidiger der roten Mannschaft überlief seinen Gegenspieler und spielte in die Mitte. Dort erhält der eingerückte linke Außenstürmer der roten Mannschaft den Ball, dreht sich und verliert ihn durch zu weites Vorlegen an den gegnerischen Rechtsverteidiger.

Während der ballnächste Akteur –der Ballverlierer in diesem Fall – presst, schieben die jeweiligen Spieler der roten Mannschaft in Richtung ihrer Gegenspieler und orientieren sich mannorientiert. In diesem Fall kann der Pass noch einfacher gespielt werden, aber es entstehen viele Zweikämpfe und oftmals können die Gegenspieler gedoppelt werden. Es sind also keine 50:50-Bälle, sondern es gibt wegen der Bewegung der roten Mannschaft und der Struktur des Angriffs einen Vorteil für die Mannschaft in Rot.

Passwegorientiertes Gegenpressing:

Seit Pep Guardiola spielt auch der FC Barcelona mit einem Gegenpressing, welches stärker antizipativ und vorrangig auf die Passwege orientiert ist.

Dabei schieben die umliegenden Akteure im Gegenpressing so auf den Ballführenden, dass sie ihm bestimmte Passwege öffnen und versperren. Es wird nicht der Raum als solcher kompakter oder es entstehen Zweikämpfe, sondern man provoziert bewusste Pässe in vermeintlich freie Räume und fängt diese dann ab. Dies geschieht durch das Leiten von Pässen in strategisch ungünstige Richtungen (beispielsweise diagonal auf die Außen in eine Unterzahlsituation) oder in jenen Raum, den beispielsweise beim FC Barcelona Sergio Busquets abdeckt.

Beispielszene

Der linke Außenverteidiger der roten Mannschaft überlief seinen Gegenspieler und spielte in die Mitte. Dort erhält der eingerückte linke Außenstürmer der roten Mannschaft den Ball, dreht sich und verliert ihn durch zu weites Vorlegen an den gegnerischen Rechtsverteidiger.

Sie bewegen sich – im Idealfall – minimal später los oder nähern sich bogenartig, können dann aber die Pässe abfangen. Alternativ nutzen sie ihren Deckungsschatten und verhindern eindeutig die Pässe auf den Gegenspieler. Sie stellen sie klar zu und provozieren lange Bälle oder Rückpässe des Gegners, wodurch aus dem Gegenpressing ein „normales“ Pressing im Sinne der klassischen Vorwärtsverteidigung wird.

Ballorientiertes Gegenpressing:

Die erste Mannschaft, die ein kollektives Gegenpressing spielte, dürften die Niederländer bei der WM 1974 gewesen sein.

Es war in gewisser Weise ein chaotisches Gegenpressing, weil die Akteure sich allesamt stark auf den Ballführenden und nicht seine Möglichkeiten konzentrierten. Damals war dies wahrscheinlich sogar die bessere Alternative, weil die einzelnen Spieler in den Kleingefechten um den Ball nicht so geschult waren und die gegnerischen Spieler nach der Balleroberung nicht so organisiert und geschult in der Pressingresistenz waren.

Beispielszene

Der linke Außenverteidiger der roten Mannschaft überlief seinen Gegenspieler und spielte in die Mitte. Dort erhält der eingerückte linke Außenstürmer der roten Mannschaft den Ball, dreht sich und verliert ihn durch zu weites Vorlegen an den gegnerischen Rechtsverteidiger.

In diesem Fall verschieben prinzipiell alle Spieler zum Ball und pressen. Dies öffnet die Passmöglichkeit auf den Spieler in der Mitte, auf den wiederum gepresst wird. Ist der Verteidiger nicht hervorragend in der Ballverarbeitung, dann wird diese Passoption im weiteren Aufrücken vernichtet und höherer Druck auf den Ballführenden ausgeübt.

Statistik

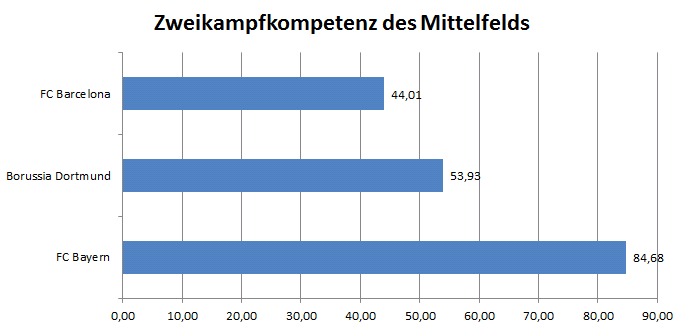

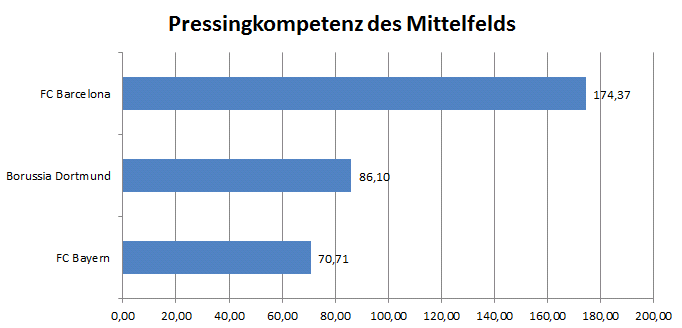

Mich interessierte in diesem Sinne auch, ob die unterschiedlichen Gegenpressingvarianten in den Statistiken sichtbar würden. Folgende Hypothese wurde von mir gestellt: Bayern müsste mit ihrer zugriffsorientierten Spielweise hervorragend in der Zweikampfkompetenz sein, aber schwächer in der Pressingkompetenz, weil sie weniger Bälle abfangen. Der BVB wiederum müsste schwächer im Zweikampf sein, aber besser in der Pressingkompetenz, während der FC Barcelona das Gegenteil zu den Bayern darstellen müsste.

Die Zahlen dazu passen. Ich habe die Mittelwerte der drei zentralen Mittelfeldspieler der jeweiligen Teams berechnet. Beim Gegenpressing müsste man sie am stärksten voneinander unterscheiden können, weil sie Hauptnutznießer sind. Die Außenverteidiger sind da meist zu breit oder gar zu tief, die Stürmer sind die „Presser“ und jene, die den Ballverlust verbuchen, während die Mittelfeldspieler entweder die Bälle abfangen oder in die Zweikämpfe gehen. Aus graphischen Gründen habe ich übrigens die Werte mit 100 multipliziert.

Kaum überraschend: Gündogan und Co. sind in den direkten Zweikämpfen stärker als Busquets und Partner, während die Bayern klar am stärksten sind. Diese eindeutige Überlegenheit führe ich unter anderem auf das gute Gegenpressing und die Zugriffsorientierung zurück. Die Bayern kommen nicht nur öfter, sondern besser in die Zweikämpfe, die Katalanen hingegen überaus selten und oftmals in misslicherer Lage.

In der Pressingkompetenz zeigen sich aber die Vorteile der Spielweise des FC Barcelona.

Mit 174,37 sind sie sehr weit an der Spitze, während Dortmund mit 86,10 den zweiten Platz belegt. Auffällig ist hierbei, dass die Bayern mit ihrer herausragenden Defensive weiter hinten sind. Leicht erklärbar durch die andere Spielweise: die Münchner sammeln weniger lose Bälle auf, unterbrechen weniger Pässe und gewinnen stattdessen die deswegen provozierten Zweikämpfe. Gleichzeitig ist die Stabilität für die Defensive größer und die Chancenqualität für den Gegner geringer, falls er sich aus dem Gegenpressing herauswinden kann.

Noch was?

Nicht viel. Die Übergänge sind fließend, weil die jeweiligen Mannschaften und insbesondere die Spieler sich natürlich situativ anpassen und anpassen sollen; es geht viel mehr um eine generelle Orientierung in vielen Aktionen der Mehrzahl der Spieler. Man soll das ebenso wenig verwechseln, wie Gegenpressing mit normalem Pressing, wie es leider so oft geschieht. Das Gegenpressing ist die unmittelbare und sofortige Arbeit gegen den Ball nach einem Ballverlust vom Kollektiv, während das Pressing die grundlegende Arbeit gegen den Ball aus der Formation heraus ist.