Dieser Artikel befasst sich mit einer taktiktheoretisch interessanten Rollenverteilung einer Position, nämlich jener des Innenverteidigers. Oder besser gesagt: Dem vorstoßenden Innen- oder Halbverteidiger.

Obwohl es viele unterschiedliche Aufgaben und Verantwortungen bei eigenem und gegnerischem Ballbesitz gibt, so ist die Position des Innen- und Halbverteidigers nach wie vor im Vergleich zu anderen Positionen eine eher statische.

Anmerkung: Als Innenverteidiger werden die zwei zentralen Verteidiger einer Viererreihe bezeichnet, als Halbverteidiger die zwei äußeren Verteidiger einer Dreierreihe.

Es gibt Innenverteidiger, die im Aufbauspiel fokussiert werden, manche agieren gegen den Ball als Manndecker und andere rücken wiederum im Gegenpressingmoment weiträumig heraus. Trotzdem agieren die Innenverteidiger meist in deutlich engeren und statischeren Zonenverteilungen als ihre Mitspieler.

Die Ursache dafür? (Strategische) Feigheit. Oder?

Absicherungsdogmatik

Die Innenverteidiger gelten bei jeder Mannschaft als letzte Bastion vor der Abwehr, als Fels in der Brandung. Gegentore werden ihnen angekreidet, heroische Grätschen, Befreiungsschläge und auf der Linie abgekratzte Bälle ebenso. Die Frage, wieso es jeweils überhaupt so weit kam, bleibt meist ungeklärt und undiskutiert. Selbst die offensivsten Mannschaften der letzten zwei Dekaden hatten eigentlich in fast jeder Situation zwei bis drei Verteidiger in der letzten Linie.

Die Gründe dafür liegen natürlich auf der Hand. Mit nur zwei Verteidigern ist die Breitenstaffelung schon im Umschaltmoment überaus gering, bei drei Verteidigern ist sie an der Grenze und benötigt eine gute Reststaffelung sowie ein passables Gegenpressing und bei nur einem Verteidiger wäre sie mehr oder weniger das Zeugnis eine nicht mehr zurechnungsfähigen Trainers.

Durch das moderne Torwartspiel, das Kettenspiel, das Gegen-/Konterpressing und die Kompaktheit bzw. das kollektive Verbindungsspiel (heißt: richtige Staffelungen durch korrekte Abstände und Winkel zueinander) wird die Stabilität mit zwei und drei Verteidigern allerdings theoretisch erhöht. Vereinzelt können die Halb- oder Innenverteidiger auch herausrücken, wodurch situativ für kurze Zeit wirklich nur ein bis zwei Spieler in der letzten Linie verbleiben.

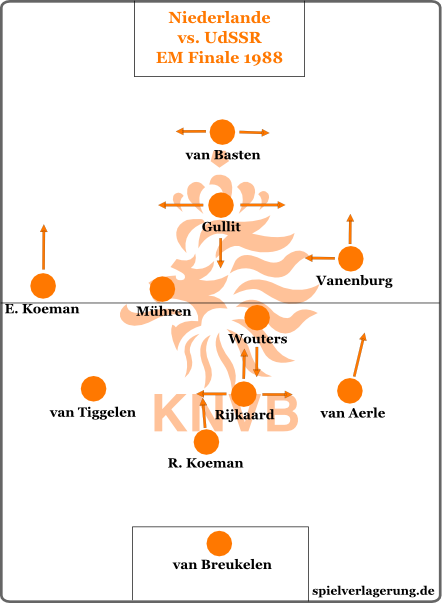

Noch ein diesbezüglichinteressantes historisches Team. Wie schon bei der Niederlande und Ajax in den frühen 70ern hieß der Trainer Rinus Michels. Ein Trainerporträt von HW zu ihm gibt es hier.

Bayern unter Heynckes tat dies beispielsweise durch die Mannorientierungen im Gegenpressing in einigen Situationen, was von Lucien Favre genial bespielt wurde. Bei Guardiola und Klopp gehört es durch das Herausrücken in die defensiven Halbräume gar zum Standardrepertoire. Dennoch sind solche Staffelungen nur sehr kurzlebig und situativ; insgesamt sind die Innenverteidiger dazu verdonnert durchgehend abzusichern. Sogar intelligentes und passendes Aufrücken wird häufig nach einigen wenigen Metern abgebrochen.

In eigenem Ballbesitz bieten sich die Innenverteidiger als Ausweichoptionen für einen Neuaufbau nach hinten an, gegen den Ball verharren sie fast immer in der letzten Abwehrlinie und sichern für ihre Mitspieler ab. Insbesondere in eigenem Ballbesitz gibt es abgesehen von einzelnen lockenden Vorstößen einige Meter nach vorne hin zum Mittelfeld kaum aufrückende Bewegungen.

Das Verlassen der Position vom Innenverteidiger bei eigenem Ballbesitz wurde in der Fußballgeschichte meistens nur von wenigen Spielern (wie Frank Rijkaard oder Ronald Koeman) oder Einzelmannschaften (Ajax und die Niederlande ansatzweise in den 70ern) systematisch praktiziert.

Unsystematisch gab es in den chaotischeren Phasen des Fußballs und bei mangelndem gegnerischen Pressing natürlich immer wieder solche Läufe, doch in jenen Situationen waren sie situativ ergeben und nicht ein bewusstes strategisches Mittel. Auch heutzutage schieben die Halbverteidiger bisweilen auf die Flügel und rücken in Endphasen als Quasi-Außenverteidiger nach vorne, wie es zum Beispiel Chiellini bei Juventus häufiger macht, alles in allem liegt hier aber viel Potenzial brach.

Was sind die Vorteile?

Vor über zwei Jahren schrieb ich einen Artikel über die „vertikale Sechs“. Bei diesem eher kurzen Artikel ging es vorrangig darum, welche Vorteile eine vertikale Rolle auf einer ungewohnten und tieferen Position haben kann. Hier standen allerdings besonders die Drehung in den offenen, offensiven Raum hinein und die Folgeeffekte davon im Fokus. Dieser Aspekt trifft auf einen vorstoßenden Innen- oder Halbverteidiger nicht zu. Dafür gibt es Parallelen bei vielen anderen Vorteilen.

Der wohl eindeutigste Vorteil ist das Sichtfeld. Als Abwehrspieler in der ersten Linie hat man im Normalfall(!) das Spiel vor sich und kann sich vergleichsweise unbedrängt bewegen. Dieser Vorteil wird aber häufig nicht genutzt. Häufig wird er sogar zu einem Nachteil. Viele Mannschaften ziehen aktuell im Pressing ihre Stürmer etwas tiefer und bilden sehr kompakte Formationen, wo den zentralen Abwehrspielern viel Raum gewährt wird. Im Austausch dafür steht die verteidigende Mannschaft allerdings extrem massiert im Sechserraum.

Sogar sehr starke Mannschaften können dann unter Problemen leiden. Im Buch „Herr Guardiola“ schreibt Martí Perarnau zum Beispiel über Guardiolas interne Kritik, dass im Spielaufbau zu sehr im „U“ gespielt wird – über die Innenverteidiger auf den Außenverteidiger, dann zurück und das Gleiche in die andere Richtung. Das Sichtfeld der zentralen Abwehrspieler wird hierbei kaum effektiv und selten aktiv ausgenutzt.

Vorstöße der zentralen Aufbauspieler in der ersten Linie sorgen nämlich häufig für unkoordinierte und unstrukturierte Reaktionen des Gegners. Selten sind sie darauf eingestellt, weil es schlichtweg fast nie passiert. Dadurch kann man sich nahe an die gegnerische Formation bewegen, hat weiterhin ein tororientiertes Sichtfeld, kann im Lauf selbst bestimmte Räume und Passwege anvisieren und diese aus kürzerer Distanz erfolgsstabiler bespielen.

Im Verbund dazu verbuchen aufrückende Abwehrspieler Raumgewinn und Veränderung der Passwege – und zwar im Zentrum oder in den Halbräumen, welche strategisch besonders wertvolle Zonen sind. Besonders 4-4-2-Formationen können gut damit bespielt werden. Das Abkippen eines Sechsers wird darum häufig gerne und effektiv gegen Zwei-Stürmer-Formationen praktiziert. Leider wird hier fälschlicherweise davon gesprochen, dass der Hauptvorteil die Überzahl 3-gegen-2 in der ersten Linie ist. In Wirklichkeit ist es eine Veränderung der Passwege, der Verbindungen und Zonenbesetzung, welche effektiv ist.

Durch die Dreierlinie in erster Linie können nicht nur die Außenverteidiger höher vorschieben, sondern der Passweg durch den breiteren Innenverteidiger auf den höheren Außenverteidiger ist schwieriger zu verteidigen. Der Außenspieler kann sich dynamisch zurückfallen lassen, der Flügelstürmer kann einrücken, der breite Innenverteidiger hat nun eine weiterhin diagonalere, aber dabei steilere und auch vom Winkel her kleinere Passoption auf den Außenverteidiger und dazu eine sehr vertikale Passoption in die Mittelfeldhalbräume. Außerdem entzieht er sich dem gegnerischen Pressing im 4-4-2 und leitet die Gegner auf die Seite bei gleichzeitig höherer Verbindung in der Horizontale und einfacherer Linienbildung beim Umspielen von gegnerischen Pressingversuchen.

Doch was hat das mit dem aufrückenden Innen- oder Halbverteidiger zu tun? Eine positionell freiere und aufrückende Rolle der Innen- und Halbverteidiger ermöglicht genau diese Vorteile und macht sie noch extremer, vielfältiger und variabler. Besonders der Raumgewinn durch Vorstöße und möglicherweise schnelle Kombinationen sowie Durchstöße bis in die Spitze sind ein interessantes taktisches Mittel, um flexibel zu überladen und Räume in der gegnerischen Pressingformation geplant auszuspielen.

Dazu gibt es einen weiteren Vorteil durch die simple Dynamikerhöhung und Rhythmusveränderung. Aus einer sehr horizontalen und den Torwart miteinbeziehenden Ballzirkulation im ersten Drittel kann beispielsweise der Gegner auf Distanz gehalten werden, bevor ein Innenverteidiger aggressiv vorschiebt, den Überraschungsmoment auf seiner Seite hat und aggressive Schnittstellenpässe spielt.

Solche Bewegungen – Rhythmuswechsel und der Raumgewinn durch weite Vorstöße weg von der ursprünglichen Formation bis in die zentralen oder gar in die Angriffszonen – haben auch eine negative Folgewirkung auf den Gegner.

Jedes Pressingsystem auf höchstem Niveau (und meist auch auf niedrigerem) funktioniert über das Verteilen von bestimmten Aufgaben innerhalb einer Formation, in der wiederum Abläufe und Mechanismen einstudiert wurden oder zufällig vorherrschen. Dadurch entstehen für jeden Spieler bestimmte Wirkungskreise und Bewegungen innerhalb dieser.

Solche Positionswechsel mit hoher Dynamik sorgen dank der neuen Raumaufteilung und Zonenbesetzung für eine Umstrukturierung der Zuordnungen beim Gegner. Jeder Hobbyfußballer weiß: Sogar im Amateurfußball mit Manndeckungen und geringem individuellen Niveau ist das eine extrem unangenehme Situation. Im Spitzenfußball der vorgefertigten Pressingfallen und komplexen gruppentaktischen Abläufe kann dies noch fataler wirken.

In beiden Fällen ist dies extrem wirkungsvoll, weil der aufrückende Spieler sein Sichtfeld bereits nach vorne hat und zu Beginn seines Laufs (normalerweise) nicht unter direktem Druck steht. Das bedeutet potenziell eine sehr hohe Dynamik. Desweiteren wird die Position des Innenverteidigers nicht direkt von einem defensiveren Spieler übernommen – wer soll auch defensiver sein? Und das hat einige interessante Folgewirkungen.

Rückt beispielsweise der Flügelstürmer im Angriffsdrittel ein, steht meistens der Außenverteidiger sehr breit und übernimmt dort bestimmte Aufgaben. Diese Ablösung wird meistens so praktiziert, dass es ein fließendes und harmonisches Unterfangen ist. Der Außenverteidiger beginnt seine aufrückende Bewegung, der Flügelstürmer schiebt in die Mitte, der Außenverteidiger intensiviert seinen Lauf und besetzt die Position. So etwas ist relativ simpel planbar und kann auch vergleichsweise einfach gekontert werden.

Besonders wichtig ist aber ein weiterer Faktor: Die offensiven Spieler befinden sich bereits in den Wirkungskreisen der verteidigenden Mannschaft, sie verschieben sich innerhalb diesem und der positionsübernehmende Außenverteidiger bewegt sich in den kollektiven Wirkungskreis hinein. Die Veränderung der Struktur ist bei intelligent verteidigenden Mannschaften somit kaum gegeben. Diese offensiven Mechanismen müssen schon sehr präzise, dynamisch, komplex und lokal überladend praktiziert werden, um konstant für Gefahr gegen defensivkompakte Mannschaften zu sorgen.

Bei organisiertem Aufbauspiel befindet sich die verteidigende Mannschaft nämlich fast immer in Überzahl. Kaum eine Mannschaft greift mit mehr als vier oder fünf Spielern in der letzten Linie ein, fast immer sichern zwei Innenverteidiger, ein Außenverteidiger und/oder ein Sechser weit hinten ab. Dafür verteidigen die meisten Mannschaften aber mit elf, zehn oder neun Spielern und haben insgesamt Überzahl. Intelligentes Schaffen von Räumen und durchgehende Bewegung mit Struktur sind nötig, um das zu bespielen.

Beim vertikal aufrückenden Innen- oder Halbverteidiger hat die verteidigende Mannschaft es wiederum etwas schwieriger. Sein Aufrücken gehört nicht zum Plan der verteidigenden Mannschaft. Der Innen- oder Halbverteidiger schiebt als aktiver Akteur von außerhalb des kollektiven Wirkungskreises in diesen hinein und darf sich auch noch den infiltrierenden Raum frei auswählen. Er ist hierbei nicht nur hilfreich bei der Strukturierung des Raumes, sondern auch bei der Raumnutzung als solcher.

Gleichzeitig wird er häufig durch einen Spieler abgesichert, der den gegnerischen Wirkungskreis verlässt und diesen teilweise verzerrt. Das geschieht beispielsweise durch einen zurückfallenden Sechser, der von einem der gegnerischen Stürmer verfolgt wird und dadurch diagonale Passwege für den aufrückenden Abwehrspieler quer durch den Sechserraum öffnet.

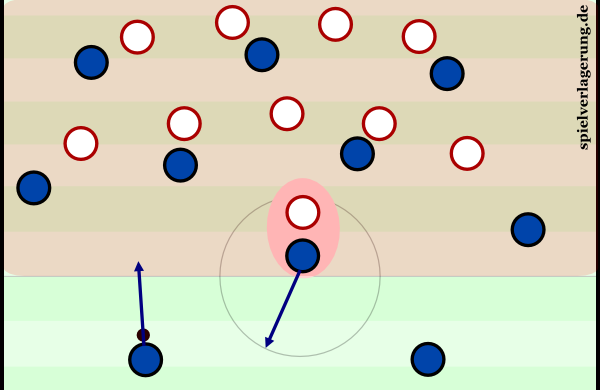

In diesem kompakten Block hat der Gegner eine 8-gegen-10-Situation. Durch diese Bewegung entsteht eine dynamischere und für die Verteidigung komplexere Situation mit einem 8-gegen-9.

Dies ist auch einer der Gründe, wieso der Libero bei richtiger Anwendung so enorm effektiv sein konnte. Franz Beckenbauer schob zum Beispiel nicht nur häufig mit Ball am Fuß nach vorne, sondern auch sehr weiträumig bei schon weit fortgeschrittenen Angriffen ohne Ball nach und besetzte den Rückraum als Anspielstation. Diese plötzliche und intelligente Raumnutzung wurde von vielen Spielern – besonders als der Libero in Zeiten der Manndeckung – durch die überraschende Infiltration des Wirkungskreises übersehen und Beckenbauers taktische wie technische Genialität regelte den Rest.

Trotzdem birgt ein solches Vorstoßen – insbesondere als Aufrücken mit Ball am Fuß – gewisse Gefahren. Im modernen Pressing- und Umschaltfußball sind Ballverluste des zentralen Abwehrspielers möglicherweise fatal. Wie kann man diese also kompensieren, ohne die Vorteile zu verlieren?

Umsetzungsmöglichkeiten mit weiterhin vorhandener Absicherung

In den vielen 1-3-3-3-Formationen der 70er war es beim Libero meistens der manndeckende Vorstopper, welcher die Vorstöße absicherte. Viele Aufbausituationen in jener Zeit bestanden aus einem Vorstopper, der sich entweder passiv im Sechserraum bewegte und nichts kaputtmachen wollte (diese Aufgabe hatte er nur in der Defensivphase), und einem tieferen spielmachenden Libero. Der Vorstopper würde sich aber häufig auch früh zurückfallen lassen und neben den Libero stellen.

Besonders zu Anfangszeiten der offensivorientierten Außenverteidiger gab es solche Staffelungen mit vier Abwehrspielern in einer Reihe. Flexibel konnten die Außenverteidiger und der Libero vorstoßen, immer bleiben drei der vier Spieler hinten. In einigen wenigen Mannschaften war es sogar der tiefe Spielmacher als Zehner, wobei dies ein deutschlandspezifisches Phänomen sein dürfte; im Spiel gegen England erlangte es mit Netzer und Beckenbauer gar Berühmtheit.

Im modernen Fußball sind aber die Außenverteidiger fast durchgehend offensivorientiert. Bei zentraler Ballposition schieben bei fast jeder Mannschaft Europas die defensiven Flügel nach vorne und stehen nicht auf einer Linie mit den Innenverteidigern. Das Ziel des aufrückenden Innen- oder Halbverteidigerverteidigers ist es, dass er zentral aus dieser Linie ausbricht, den Gegner durch eine veränderte Raumnutzung und Zonenaufteilung vor Probleme stellt, während im Spielfluss sein Herausrücken abgesichert wird.

Eine Möglichkeit wäre natürlich das Torwartspiel. Wieso sollte der Torwart nicht zwischen den zentralen Abwehrspielern agieren? Und wieso sollte er bei Vorstößen des Innen- oder Halbverteidigers nicht auf deren Positionen rücken? Und wieso sollte er sich nicht einfach am Gegenpressing beteiligen? Oder situativ den Gegner bei Steilpässen ins Abseits stellen? Natürlich weil das nicht funktionieren würde.

Was allerdings funktionieren würde, ist das Nutzen des Torwarts als Ausweichoption im Passspiel. Eine Rautenbildung mit dem Sechser und dem zweiten Innenverteidiger bietet viele Anspielstationen, der vorstoßende Innenverteidiger kann sich entweder rechtzeitig drehen und über den tiefen Torwart das Spiel drehen oder zur Not einen langen Ball diagonal spielen. Weil kein Sechser abkippen muss, ist die Staffelung für zweite Bälle passender.

Eine weitere Alternative stellt das soeben angedeutete Abkippen des Sechsers dar. Indem sich der Sechser zurückfallen lässt oder gar direkt in Richtung der Position des ballführenden Innenverteidigers geht, kann dieser abgesichert nach vorne schieben. Wie erwähnt kann der Sechser bei Mannorientierung des Gegners sogar strategisch interessante Räume öffnen. Auch das Zurückfallen des Flügelverteidigers – meist ballnah, potenziell aber auch ballfern – kann die Vorstöße kompensieren und absichern. Bei extremer Mannorientierung auf dem Flügel wären hier ebenfalls interessante Möglichkeiten zur Raumöffnung und Strukturveränderung möglich.

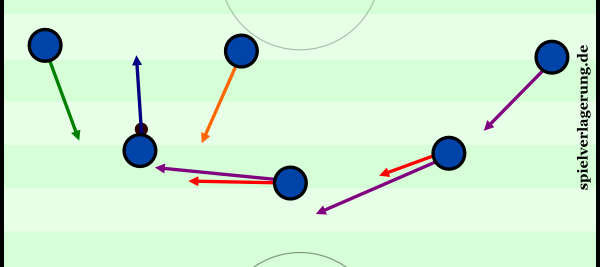

Die simpelste Möglichkeit ist natürlich das Spiel mit einer Dreierkette. So praktizieren es die Bayern aktuell, gar im Verbund mit einem zurückfallend absichernden Sechser. Die Halbverteidiger können dadurch flexibel nach vorne schieben, was strategisch enormes Potenzial birgt. Sie werden von den verbleibenden zwei zentralen Verteidigern und/oder von einem diagonal zurückfallenden Sechser abgesichert.

Die vier großen Absicherungsvarianten bei einer Dreierkette sind hier in unterschiedlichen Farben dargestellt.

Bei einer Spielweise mit Dreierkette kann auch der zentrale Verteidiger problemlos nach vorne schieben und auch eine Raute mit dem Torwart und den beiden Halbverteidigern erzeugen. Ein weiterer Vorteil: Durch die fülligere Zonenbesetzung ist dies viel schneller und flexibler möglich als bei nur zwei Verteidigern.

Möchte man aber sehr offensiv und strategisch präsent mit aufrückenden Innenverteidigern bei einer nominellen Viererkette spielen, ist die Suche nach defensiver Stabilität und Absicherung ohne zurückfallende zentrale Mittelfeldspieler wichtig.

Interessant wäre das geplante, bogenartige Nachschieben der ballfernen Akteure. Bei einem aufrückenden linken Innenverteidiger würden sich schrittweise der ballferne Innenverteidiger, der ballferne Außenverteidiger und der ballferne Achter oder Flügelstürmer sich in einer Kette zum entstandenen Loch bewegen. Sie würden – zumindest bei gegnerischen Mannorientierungen – sogar noch zusätzlich Räume im Zentrum öffnen.

Weiters könnten bestimmte Mechanismen eingebaut werden, welche dies ergänzen. Ein diagonal zurückfallender Neuner, ein horizontal einrückender ballnaher Flügelstürmer oder ein ballferner Flügelstürmer, der sich bei seinem absichernden Zurückfallen in Richtung Sechserraum orientiert, wodurch er sowohl absichern als auch potenziell spielgestaltend und vorstoßend agieren kann, ein bockspringender Achter, der … man sieht, die Möglichkeiten sind unendlich.

Insgesamt geht es aber darum, dass man die wichtigen strategischen Punkte – Gegenpressing, Verbindungsspiel, Kompaktheit, Intensität, Zonenbesetzung – erfüllt und die kollektiven Bewegungen dabei harmonisiert. Das Kollektiv muss es lösen, dann ist alles möglich.

Zur speziellen Anwendung dieser Spielweise bei den Bayern mit David Alaba gibt es in den nächsten Tagen einen eigenen, kleinen Artikel.