Diese Weltmeisterschaft bot dem Freund der Taktik und auch des spektakulären Spiels einiges. Es war (und ist) eine WM der Artenvielfalt, in welcher sich viele kleinere Trends aus dem Vereinsleben abzeichneten, aber auch neue Sachen durch den globalen Charakter der Weltmeisterschaft ins Auge stachen.

Der eindrücklichste Trend dieser Weltmeisterschaft war zum Beispiel etwas, das man in Deutschland kaum zu Gesicht bekommt.

Großer Trend Nummer 1: Dreierketten, Fünferketten, pendelnde Viererketten

Das Dogma der Viererkette ist weltweit vorherrschend. Zwar spielen sehr viele Teams mit unterschiedlichsten gruppen- und mannschaftstaktischen Varianten der Viererkette, doch das Spiel mit vier Verteidigern, die gemeinsam ballorientiert verschieben, gehört zum Standard im Hochleistungssport. Bei dieser Weltmeisterschaft gab es allerdings die Rückkehr (oder Entwicklung) zur Fünferkette. Diese Fünferkette war aber nicht immer eine klare Kette, sondern variierte von Team zu Team.

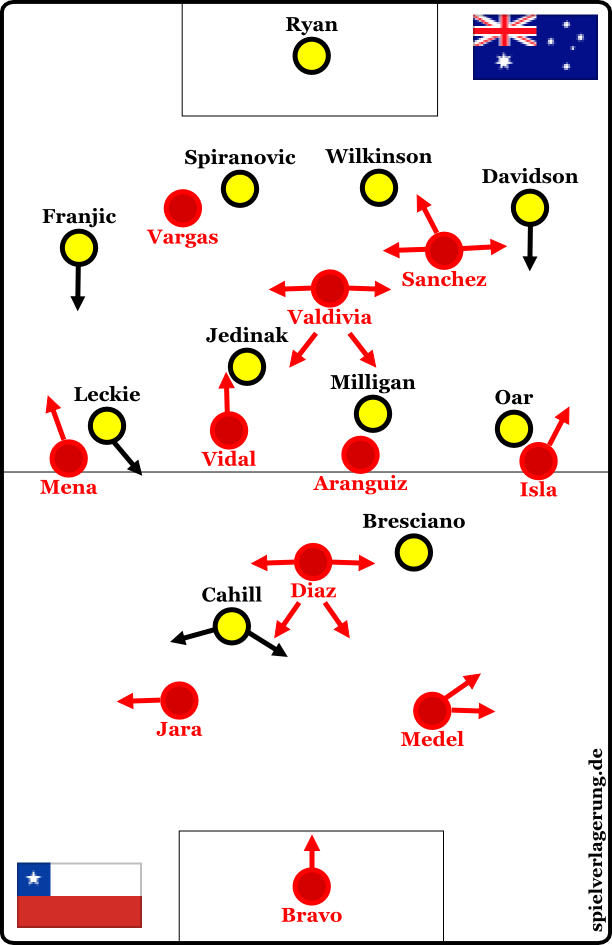

Chile beispielsweise agierte am ehesten mit einer Dreierkette. Die Flügelverteidiger spielten zwar gelegentlich auf einer Höhe mit dem Innen- und den Halbverteidigern, bewegten sich aber sehr häufig komplett isoliert im Verschieben von den zentralen Akteuren. Sie gliederten sich dann ins Mittelfeld ein oder spielten isoliert aus der Mannschaft als Manndecker, während sie ballfern bestimmte Räume besetzten, ohne wirklich in einer Kette mit den Innenverteidigern zu spielen. Darum ist Chiles Ausrichtung als 3-4-1-2 oder 3-4-3, auch gegen den Ball, meist am besten beschrieben gewesen.

Bei Costa Rica hingegen war es eher eine Fünferkette, die genutzt wurde. Hier verschoben die fünf Akteure nicht nur in einer Reihe, sondern auch durchgehend gemeinsam ballorientiert. Wenn der Flügelverteidiger nach vorne rückte und presste, dann verschoben die restlichen Spieler hinterher, füllten die Räume und besetzten mit relativ ähnlich bleibenden horizontalen Abständen die Räume dahinter. Desweiteren hielt sich das Herausrücken der Flügelverteidiger in Grenzen und sorgte auch dafür, dass sie meist in einer Fünferreihe oder gar direkt auf einer Linie standen. Uruguay spielte ebenfalls auf diese Art und Weise, wobei bei Costa Rica die flexiblen Herausrückbewegungen – auch zentral – noch häufiger waren und für mehr Variabilität sorgten, desweiteren spielten sie intensiver in ihren Bewegungen.

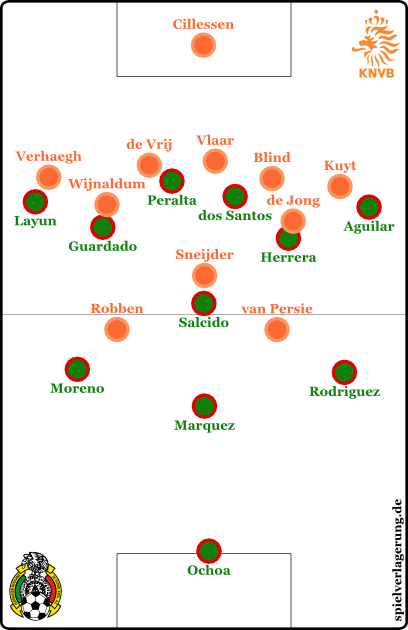

Die Mexikaner waren im Verschiebeverhalten wiederum anders; sie agierten eher als pendelnde Viererkette. Zentral standen häufig vier oder fünf Spieler in einer Linie, doch wenn der ballnahe Spieler herausrückte, zeigte sich, dass er aus dem Kettenverhalten eigentlich isolierbar war. Der ballferne Außenverteidiger hingegen war das nicht, er bewegte sich mit den drei zentralen Verteidigern und bei Herausrücken des ballnahen Flügelverteidigers im Pressing blieb kurzzeitig eine Viererkette inklusive Viererlinie übrig. Hatte der Gegner im Zentrum den Ball, dann spielten sie zwar tiefer und wie erwähnt mit fünf Spielern auf einer Linie, doch prinzipiell hatten sie bei den Flügelangriffen eine Viererkette und einen ballnahen Pressingspieler, der Zugriff zu erzeugen versuchte.

Sonderfälle waren die Niederlande von Louis van Gaal und Alejandro Sabellas Argentinien zu Beginn in der ersten Partie gegen Bosnien. Ein klar erkennbares und konstantes Verschiebeverhalten ist bei beiden Teams selten zu sehen gewesen; bei den einen war dies aber durchaus positiv, bei den anderen negativ. Die Albiceleste war das Negativbeispiel. Sie hatten prinzipiell eine pendelnde Viererkette aus einer Fünferlinie heraus, doch ballfern war das Einrücken bisweilen unsauber und es gab eine leicht zonale Mannorientierung des ballfernen Flügelverteidigers. Teilweise entstanden dadurch Bewegungen wie in Dreierketten. In dieser Dreierkette rückten die zentralen Spieler situativ heraus, was wegen mangelnder Absicherung und unpassenden Folgebewegungen sehr instabil war und trotz „zu Nulls“ in der Halbzeit ad acta gelegt wurde. Bis heute haben sie das nicht mehr genutzt bei dieser WM – auch im Finale ist diese Formation nicht zu erwarten.

Die Niederlande hingegen wechselte schlichtweg häufig ihre Verantwortungsbereiche und Bewegungsmuster. In einzelnen Partien und Spielphasen hatten sie eine Fünferkette oder spielten auch mit pendelnder Viererkette über längere Zeiträume, wo ballnah extrem aggressiv mannorientiert verteidigt wurde und sich der Spieler somit aus der Kette herausisoliert, während ballfern der Flügelverteidiger raumorientiert spielte. Meistens gab es aber viele Mannorientierungen, teilweise sogar in ballfernen Räumen und dadurch entstand sogar ansatzweise eine Dreierkette, je nach Mannorientierungsintensität. So gab es einzelne Momente, wo die herausrückenden Flügelverteidiger nicht von den Halbverteidigern oder den selbst erzeugten Druck abgesichert waren, sondern über die diagonal zurückfallenden Sechser mit klaren 3-4-Formationen in der Defensive, die allerdings zentral häufig offen, aber durch die drei Innenverteidiger abgesichert waren.

Und einige Male generierten die Niederländer durch ihre Mannorientierungen auch ganz seltsame Staffelungen wie das kurzzeitige 6-3-1 gegen die Argentinier (hier noch schöner), ein 4-3-3 durch einen vollständig herausgerückten und aus der Kette herausisolierten Halbverteidiger (meist Martins Indi) oder eine komplett offene Mitte, die trotzdem irgendwie nicht bespielt werden konnte (liebe Leser, hier einen lustigen Begriff über Listigkeit oder verschrobene Genialität und Louis van Gaal als Hashtag kombinieren). Diese Flexibilität gab es aber generell bei dieser Weltmeisterschaft häufiger zu beobachten.

Großer Trend Nummer 2: Das 4-2-3-1 ist tot, es lebe … alles andere? Ein Hoch auf die Variabilität

4-2-4 gegen 4-2-4 gab es in den 60ern, 4-3-3/1-3-3-3 gegen 4-3-3/1-3-3-3 dominierte in den 70ern, 3-5-2/5-3-2 gegen 3-5-2/5-3-2 erlitten die Zuschauer mehrmals in den 80ern und 4-4-1-1/4-4-2 gegen 4-4-1-1/4-4-2 war häufig das gängige formative Duell in den 90ern und 2000ern. Natürlich gab es immer wieder Ausnahmen oder Ligen, wo sich andere grundlegende Staffelungen etablierten. Dennoch setzte sich in den letzten Jahren das 4-2-3-1 eigentlich weitestgehend bei sehr vielen Mannschaften durch. Bei der vergangenen Weltmeisterschaft gab es zahlreiche Partien, wo zwei einander ähnliche 4-2-3-1-Formationen aufeinandertrafen. Diese Weltmeisterschaft hingegen bricht damit.

4-1-4-1, 4-3-3, 4-2-4, 4-4-2, 4-5-1, 5-4-1, 5-3-1-1, 4-3-2-1, 4-3-1-2, 5-3-2, 5-2-3 und 3-4-3: Das sind so viele Zahlen in einer Reihe, dass man direkt instinktiv nach einem „x“ sucht, auch wenn es vielleicht nur das rechts oben im Eck ist. Aber all diese Formationen konnte man bei dieser Weltmeisterschaft beobachten, sie wurden auch von unterschiedlichen Mannschaften gespielt und die Trainer dieser Mannschaften veränderten ihre Grundausrichtung häufig im Turnier oder sogar während der Spiele.

Chile hatte beispielsweise gegen Australien eine Viererkette, die man aber vermutlich sogar als Zweierkette bezeichnen könnte; später stellten sie auf ein 3-4-1-2 um, welches aber gegen Spanien, gegen Brasilien und gegen die Niederlande jeweils anders von den Abläufen gehandhabt wurde. Deutschland passte ebenfalls das Pressing häufig an, spielten mal 4-3-3, mal 4-1-4-1, mal 4-4-1-1 und mal veränderten sie ihre Formation in der Situation selbst durch die Bewegung (sh. Analyse zum 7:1). Die Amerikaner warteten mit ihrem asymmetrischen 4-1-4-1-Pressing auf, in welchem ein Achter etwas höher spielte als der zweite, wodurch sie quasi eine Raute in ihrer Formation versteckten.

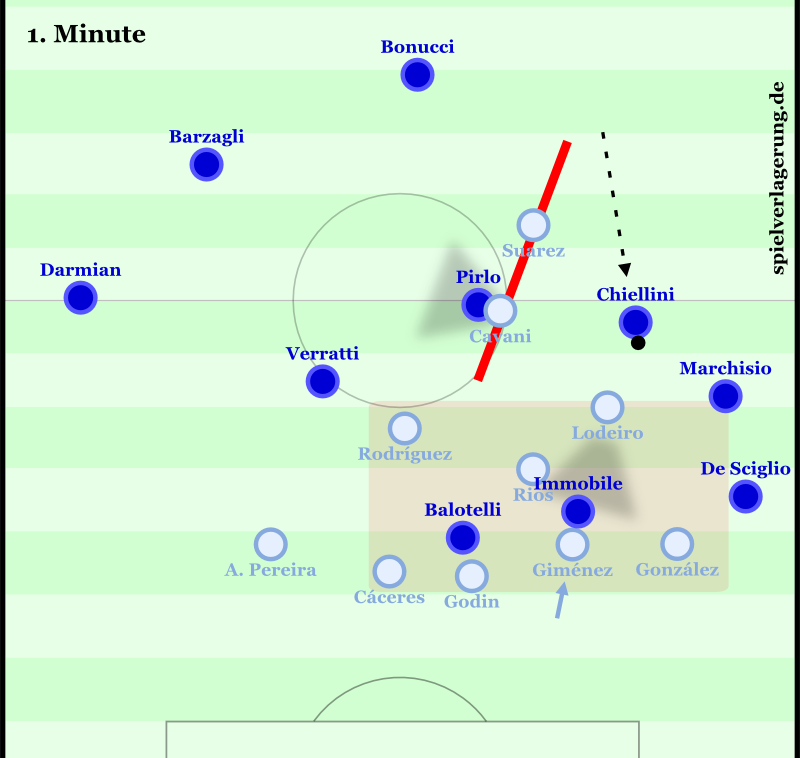

Natürlich gab es auch hier Mannschaften, welche mehr oder weniger in jedem Spiel das Gleiche und sehr Standard spielten (Ecuador) oder nur leicht und simpel anpassten (Kroatien, Belgien), alles in allem zeigten aber auch viele vermeintlich kleinere Mannschaften, dass sie taktisch und durchaus auch spielerisch aufgeschlossen haben. Am auffälligsten waren hierbei die Algerier, welche die Gruppe als Außenseiter überstanden und sogar Deutschland lange Zeit gewisse Probleme machten; von Chile, Costa Rica und Kolumbien ganz zu schweigen. Oder auch Uruguay: Sie spielten beispielsweise nach der Integration Lodeiros in die Stammelf auch mit einem sehr interessanten 5-3-1-1/5-2-2-1/5-2-1-2-System, in welchem sie dessen Bewegung für eine interessante Asymmetrie und Herausrückbewegungen nutzten.

In unserem WM-Spielplan kann man übrigens mehr zu den Teams und ihren Anpassungen nachlesen, wir haben zu jeder Partie exklusive Brasilien gegen Chile und Argentinien gegen Iran (Beschwerdemails an mr[at]spielverlagerung[dot]com).

Großer Trend Nummer 3: Mannorientierungen und Individualfokus

Es gab aber nicht nur positive taktische Trends bei dieser Weltmeisterschaft, sondern auch einige, die man eher skeptisch beäugen darf. Sehr viele Mannschaften bauten zahlreiche mannorientierte Elemente in ihre eigentliche Raumdeckung ein oder spielten teilweise nahezu mit einer kompletten Manndeckung. Abermals sind hier die Niederländer zu nennen, welche häufig mit unterschiedlichen Umsetzungen der Mannorientierungen und einer insgesamt eher tieferen, kompakten Ausrichtung das gegnerische Aufbauspiel zerstören konnten. Aber auch viele andere Mannschaften nutzten unterschiedliche Mannorientierungen oder Mischformen aus Mann- und Raumdeckung.

Bei Argentinien rückte zum Beispiel der Sechser neben Mascherano ebenso häufig mannorientiert nach vorne, wie die Außenverteidiger und Flügelstürmer. Auch die Brasilianer versuchten mit ihrem hohen Chaospressing durch viele Mannorientierungen Zugriff zu erzeugen, während die Algierer mit einer konsequenten Umsetzung dieser Spielweise ebenfalls relativen Erfolg feiern konnten.

Die vielfach gesehenen Mannorientierungen deuten in gewisser Weise aber auch auf einen zugenommenen Fokus auf das Individuum hin; das Gewinnen von 1-gegen-1-Situationen war bei vielen Mannschaften in zahlreichen Situationen elementar, auch wenn sie durch das kollektiv nach wie vor genutzte ballorientierte Verschieben und die Mischung mit einer Raumdeckung ausreichend gut abgesichert und unterstützt wurden. Dennoch zeigte sich dieser Fokus auch offensiv: Zahlreiche Mannschaften konzentrierten sich auf die Leistungen ihrer Einzelspieler und die Unterstützung dieser.

Bei Argentinien sind Di Maria und Messi in der Offensive und Mascherano gegen den Ball solche fokussierten Spieler, bei Brasilien Neymar (mit Balancespieler Oscar) und Thiago Silva, bei Bosnien Dzeko und Pjanic, bei Kroatien die Flügelstürmer und Rakitic, usw. usf. Wie sowas aber kollektiv gemacht werden kann, das zeigten die französische und deutsche Rollenverteilung. Hier wurden die Bewegungsabläufe innerhalb der Formation an die jeweiligen Fähigkeiten der Spieler angepasst; Pogba und Matuidi spielen auf der Doppelacht ebenso asymmetrisch wie Kroos und Khedira, ebenso wie die Flügelstürmer und Außenverteidiger angepasste Rollen haben.

Kleiner Trend Nummer 1: Die Einbindung der Außenverteidiger

Abgesehen von den oberen drei Punkten ließen sich nur schwer klare Trends im Nationalmannschaftsfußball erkennen; auffällig waren dennoch ein paar weitere Aspekte. Die Rolle der Außenverteidiger variierte beispielsweise. Schienen bei den letzten Weltmeisterschaften die Außenverteidiger fast nur entweder passiv Breite zu geben oder aktiv über die Flügel durchzubrechen, ist dieses Mal das Spektrum bedeutend größer.

Marcelo auf links bei Brasilien spielte häufig als Spielgestalter und wurde in bestimmten Spielen so eingesetzt, bei den Niederländern war Kuyt als Flügelverteidiger fast schon eine Ein-Mann-Flexibilitätsmaschine, der diagonal, linear und sehr offensiv oder sogar passiv im Halbraum und leicht spielgestaltend agierte, obwohl er die Position eigentlich nicht kannte. Bei Deutschland wurde über die „Innenverteidiger als Außenverteidiger“ häufig negativ berichtet, doch das Problem war eher, dass die Einbindung und die potenziellen Möglichkeiten einer solchen Spielweise nicht ordentlich genutzt wurden oder werden konnten.

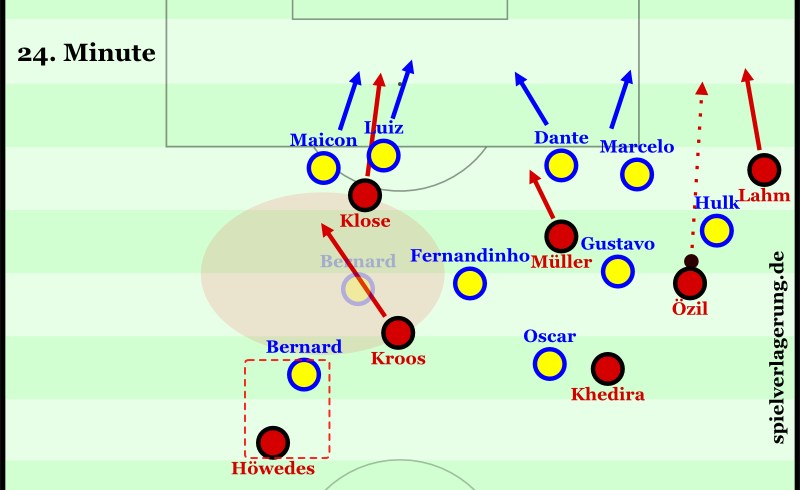

Generell ist diese Ausrichtung potenziell interessant, es ist aber schwierig konstant die bestmöglichen Synergien dieser Spielweise zu erzeugen. So wäre auch im Aufbau viel möglich, zum Beispiel durch tiefe Rückfallbewegungen der Außenverteidiger und flexiblere Bewegungen der Innenverteidiger sowie des Torwarts; bei Deutschland mit Neuer und Hummels hätte man das beispielsweise interessant nutzen können. In höheren Zonen wäre es desweiteren möglich, dass man durch die Aufrückbewegungen enorm präsent und nahe am Sechserraum absichert, durch die Folgewirkungen einen sehr hohen Staffelungsdruck erzeugt und natürlich durch unterschiedliche Positionierungen im eigenen Angriffsspiel den gegnerischen Außenverteidiger wegzieht (Bernards Orientierungslosigkeit bei dem 7:1).

Spielen sie aber konstant wie beidseitig nur halb-aufrückende Außenverteidiger, dann ist die zusätzliche defensive Absicherung nicht ordentlich gegeben, ballnah werden die Räume nicht sauber geöffnet und im ersten Umschaltmoment ist für den Gegner zu viel Raum zur Geschwindigkeitsaufnahme möglich, weil das Gegenpressing nicht passend umgesetzt wird. Diese Ausrichtung ist also nicht per se schlecht, sondern potenziell gut, aber schwierig einzubinden. Nebenbei spielten auch die Belgier mit einer ähnlichen Spielweise ihrer Außenverteidiger.

Bernard ist so verwirrt, dass da ein Innen- als Außenverteidiger spielt, dass er vergisst, wie man Fußball spielt.

Kleiner Trend Nummer 2: Die Entwicklung der Torhüter

Eine ähnliche Variabilität konnte man bei den Torhütern betrachten, wobei sich hier nur ein Trend durchsetzt, den es schon seit Jahren gibt: Die Torhüter sehen sich selbst immer mehr als Feldspieler. Claudio Bravo, Hugo Lloris, Jasper Cillessen, Sergio Romero und Manuel Neuer sind mitspielende Torhüter, wenn auch teilweise mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Charakteristiken. Sogar Tim Howard hat sich im Herbst seiner Karriere stärker in Richtung eines mitspielenden Torwarts entwickelt, während einige andere wiederum bis heute eher den klassischen Torwarttypus vertreten; Iker Casillas und Julio Cesar entsprechen diesem Bild noch.

Aber es wird wohl Mode werden, dass die Torhüter nicht nur auf der Linie enorm stark sind, sondern entweder in allen Bereichen sehr solide und stabil sind (Courtois, Ochoa und Keylor Navas z.B.), in einzelnen Bereichen sehr fokussiert eingebunden werden, wie beim Herauskommen (Hugo Lloris) oder dem Mitspielen mit dem Fuß (Claudio Bravo), oder schlichtweg generell in nahezu jeder Eigenschaft überragen (Manuel Neuer). Die reinen Linienschnapper, welche nur auf der Linie und im Fünfmeterraum größere Stärken besitzen, sterben aber WM für WM aus.

Manuel Neuers Heatmap; Rechte liegen bei Squawka.

Kleiner Trend Nummer 3: Erhöhte strategische Flexibilität

Neben den taktischen Anpassungen finden sich bei dieser Weltmeisterschaft auch grundsätzliche strategische Veränderungen. Gibt es eine Mannschaft, von der man sagen würde, sie hat in jedem Spiel in jeder Spielphase die gleiche Strategie verfolgt? Die Spanier kamen auf nur knapp über 60% Ballbesitz, für ihre Verhältnisse ein wohl relativ geringer Wert. Deutschland, Japan, Argentinien und Italien komplettieren die Top-5 der Ballbesitztabelle.

Deutschland? Gegen Brasilien phasenweise, gegen Frankreich über längere Zeitdauer und auch in der Gruppe spielten sie immer wieder für längere Zeit tief und konzentrierten sich eher auf das Konterspiel. Argentinien? Sie gelten bisweilen als defensivste Mannschaft seit dem Ausscheiden der Griechen, halten den Ball eigentlich dennoch selten aus Defensivgründen, sondern zirkulieren lediglich tief und greifen mit Unterzahlkontern an. Bislang spielt die Alibiceleste also in gewisser Weise den erfolgreichsten Minimalistenfußball dieser Weltmeisterschaft, trotz (und nur partiell wegen) des hohen Ballbesitzes.

Die Niederlande, Frankreich, Kolumbien oder auch die extrem auf Dominanz und Intensität ausgerichteten Chilenen wechselten ihre strategische Ausrichtung je nach Situation und Spielen, in einzelnen Phasen wich sogar Costa Rica phasenweise von ihrem Spielstil ab und hielt den Ball über längere Phasen. Die Höhe und Grundstruktur des Pressings oder die grundsätzliche Art anzugreifen wurden ebenfalls von den meisten Teams häufig gewechselt. Einen grundlegenden Spielstil, ob Konter oder Ballbesitz, konnte man weder insgesamt bei dieser Weltmeisterschaft noch innerhalb einzelner Mannschaften beobachten.

Fazit

Abgesehen von diesen Aspekten lässt sich kaum ein klarer taktischer Aspekt festmachen, der verstärkt in den Fokus geraten ist. Doch neben der Taktik gab es einige andere Dinge, welche ins Auge stachen: Die vielfältigen unterschiedlichen Spielrhythmen und Rhythmusveränderungen fand ich subjektiv überproportional häufig vorhanden. Das Spiel Kolumbien gegen Brasilien in der ersten Halbzeit und noch einige andere Spieler in Ansätzen gehörten für mich beispielsweise zu den beeindruckendsten Dynamiken, die ich jemals in einem Fußballspiel gesehen habe. Zahlreiche Partien veränderten sich auch häufig im Spiel selbst, insbesondere in der zweiten Halbzeit und in den Schlussphasen. Generell schien diese Wechselwirkung aus Taktik, Taktikpsychologie und Psychologie unter teilweise extremen Bedingungen in Brasilien stärker in den Fokus zu geraten.

Ansonsten lässt sich konstatieren: Die Fußballwelt ist im Wandel. Sie verändert sich zu einer farbenfroheren, vielfältigeren Welt und das kann man nur positiv sehen, auch wenn es einige schwache Partien gab, mehrere enttäuschende Mannschaften und viele taktische Probleme, welche auch zeigen, dass der Nationalmannschaftsfußball letztlich doch hinter dem Klubfußball liegt. Trotzdem ist die Weltmeisterschaft einmalig, denn ihr globaler Charakter bringt häufig neue Komponenten und Denkstrukturen zum Vorschein, welche dann in „besserer“ Art und Weise vom Klubfußball adaptiert und weiterentwickelt werden. Man darf gespannt sein, ob die Dreier- oder Fünferkette z.B. auch in Deutschland oder England ihre Rückkehr feiern.