Seit Jahresbeginn hat der FC Bayern 23 Spiele gewonnen, einmal Unentschieden gespielt und einmal verloren. Bei den beiden Punktverlusten spielte nicht die Stammmannschaft und beide Partien wurden aufgrund der Umstände (fast sichere Qualifikation für die nächste Runde gegen Arsenal, bereits feststehende Meisterschaft gegen den BVB) nicht ernst genommen. Bei der Niederlage gegen Arsenal hatten die Münchner gar 18 Abschlüsse und 3 Torschüsse mehr, als der Gegner.

Seit der Verpflichtung von Javi Martinez haben die Bayern außerdem bis zum Spiel gegen Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga kein Gegentor aus dem Spiel herausbekommen, wenn der Baske spielte. Wie kann man gegen eine solche Mannschaft gewinnen?

Das Bespielen des mannorientierten Gegenpressings

Ein wohl nie bewusst thematisierter Faktor dürfte das Vorgehen gegen die Münchner im Moment des Ballgewinnes sein. Die meisten versuchen mit ihren klassischen Kontern vorzugehen, viele kommen aber wegen des Münchner Umschaltverhaltens und Gegenpressings gar nicht dazu. Lucien Favres Gladbacher zeigten im letzten Saisonspiel, wie so etwas funktionieren kann.

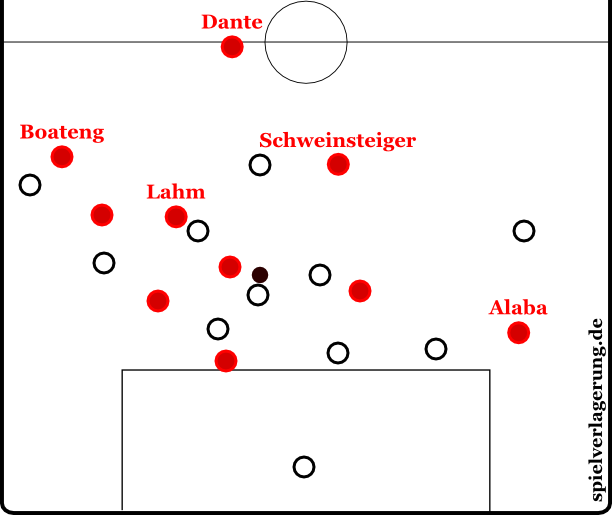

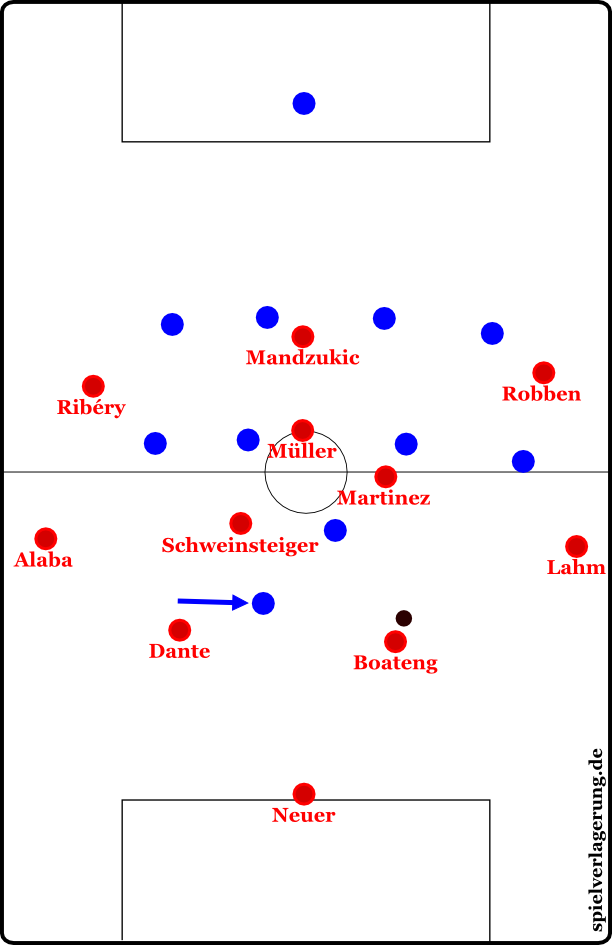

Branimir Hrgota bewegte sich auf den Flügel, als sich Philipp Lahm zuvor am Angriff beteiligt hatte. Weil Lahm aber mit Arango einrückte, so wurde auf dem Flügel Hrgota frei, den der rechte Innenverteidiger Jerome Boateng mannorientiert verfolgte. Gleichzeitig ließ sich aber Mike Hanke zurückfallen und gab den umschaltenden Gladbachern eine freie Anspielstation in einem offenen Raum. Dante konnte aufgrund des Risikos nicht aufrücken, Schweinsteiger kam von halblinks zu spät und der Angriff konnte in weiterer Folge gedreht werden.

Gladbach rückte auf, Ribéry stand im Zentrum und gab bei der Verfolgung Nordtveits auf, der im Angriffsverlauf am Ende den Angriff beenden konnte. Dieses Bespielen des mannorientierten Gegenpressings muss unbedingt im Konterspiel berücksichtigt werden, weil es sonst kaum die Möglichkeit auf einen effektiven Konter gibt. Lange Bälle in den Raum müssen schon auf enorm gut umschaltende, sich präzise bewegende und generell sehr schnelle Akteure gehen, ansonsten sind sie in den meisten Fällen zum Scheitern verurteilt.

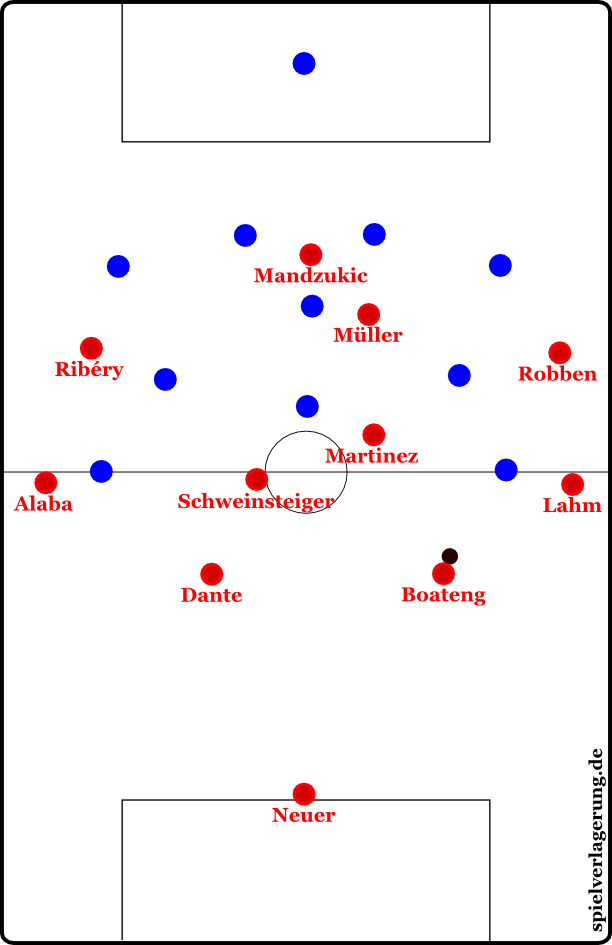

Darum ist es notwendig, sich gewisse Spielzüge zu überlegen, um die Erfolgswahrscheinlichkeit von Kontern zu erhöhen. Eine solche Kombination könnte wie folgt aussehen: Nach Balleroberungen auf dem Flügel rückt der Außenspieler in die Mitte, der Außenverteidiger hinterläuft ihn, der Mittelstürmer lässt sich in den ballnahen Halbraum fallen. Im Idealfall wird der bayrische Außenverteidiger einrücken, der ballnahe Innenverteidiger geht mit und muss dann den Gegenspieler wechseln. Je nach Formation kann ein bestimmter Raum überladen werden oder man konzentriert sich auf Flanken oder Raumpässe.

Bei einem 4-2-3-1 könnte zum Beispiel der eingerückte Außenstürmer diagonal nach vorne ziehen und mit einem Sechser kreuzen, welcher sich unterstützend zum Außenverteidiger hinbewegt. Dadurch wäre die Option auf einen Kurzpass mit einer folgenden Spielverlagerung gegeben oder einer stabilen Kurzpassstafette nach hinten. Gleichzeitig könnte auch der Sechser absichern oder den Außenverteidiger hinterlaufen, damit dieser einen diagonalen Laufweg gehen kann. Letzteres wäre aber in der Praxis wohl kaum zielführend.

Alternativ könnten auch die ballfernen Spieler das Zentrum überladen und Flanken dorthin gegen eine potenzielle numerische Unterzahl gespielt werden. Der Mittelstürmer oder auch der Zehner würden den aufrückenden Außenspieler unterstützen, damit er zur Flanke kommt, der ballnahe Sechser absichern, die restlichen Offensivspieler würden sich zentral orientieren. Der ballferne Außenverteidiger könnte wie Großkreutz im letzten Spiel situativ mit nach vorne rücken und am langen Pfosten auftauchen.

Auch die Offensivfluidität der Münchner und die hohen Außenverteidiger kann man noch gezielter bespielen. Beispielsweise übernimmt Mario Mandzukic oft die Position Ribérys, der dadurch aus seiner eingerückten Position heraus zocken kann und situativ zum Mittelstürmer wird. Mandzukic kann allerdings auch ein Schwachpunkt sein. Zwar ist er in puncto Athletik herausragend und enorm gallig im Defensivspiel, aber bei komplexen Kombinationen dürfte er Probleme haben. Lange Bälle auf die Flügel in Löcher und Überladen der Räume um Mandzukic dürften eine Option sein.

Standards gegen die Münchner

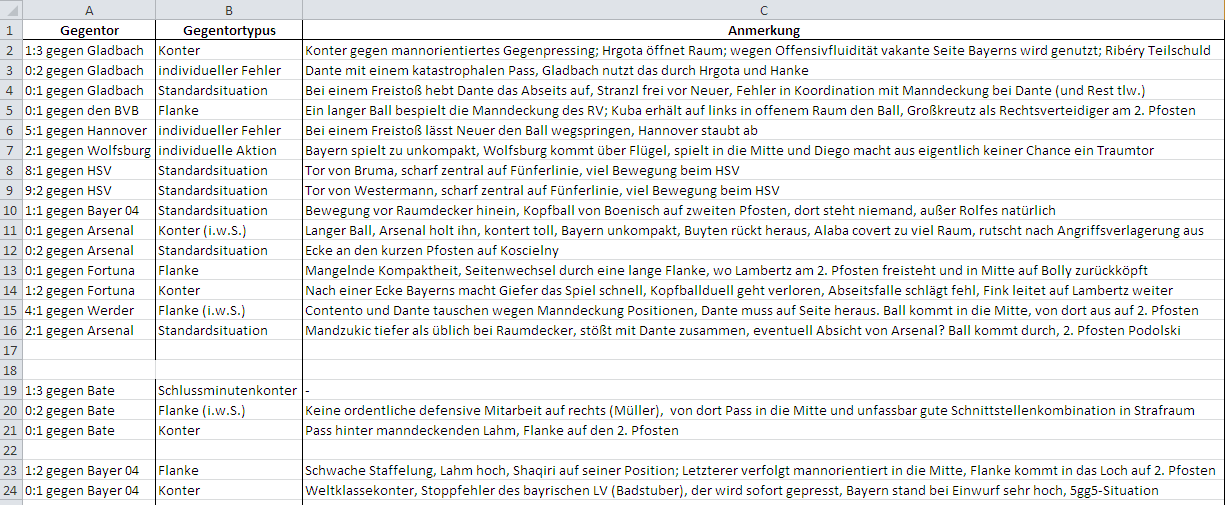

Wie soll man den Bayern sonst noch ein Tor einschenken? Eventuell geben ja die erhaltenen Tore Aufschluss – dachte ich mir zumindest. Für alle Interessierten hier eine Auflistung der Tore in diesem Kalenderjahr:

Die Bayern scheinen also bei Flanken an den zweiten Pfosten nicht ordentlich zu verschieben, generell haben sie die natürlichen Anfälligkeiten von Manndeckungen, obgleich die wegen der nur situativen Nutzung deutlich geringer sind und es existiert eine Anfälligkeit bei Standards. Diese kann man gar bewusst vergrößern oder es zumindest versuchen.

Aktuell verteidigen die Münchner bei ruhenden Bällen mit elf Spielern den Strafraum. Am ballnahen Eck des Fünfmeterraums gibt es einen Spieler einen Meter auf der vertikalen Linie zur Auslinie verschoben und einen weiteren vom Fünfmeterreck einen Meter horizontal Richtung Mitte verschoben. Auf der gleichen Höhe steht auch ein weiterer Spieler circa am Sechzehner, der bei Abprallern aufpassen soll. Der Fokus liegt mit den Raumdeckern also auf dem kurzen Pfosten, zentral gibt es einige Manndecker.

Theoretisch klingt dies nach einer stabilen Spielweise. Allerdings scheint es nicht gänzlich eingeübt. Desweiteren fehlt den Raumdeckern wegen ihrer statischen Positionierung oftmals etwas der Überblick und die Präsenz. Außerdem steht zum Beispiel niemand am Pfosten, wodurch auch Drogba im letztjährigen CL-Finale das Tor erzielen konnte. Die meisten Spieler halten sich am Fünfmeterraum auf und manndecken jeweils einen Gegenspieler. Mandzukic oder Gomez helfen hinten zwar aus, aber dennoch gibt es bestimmte Probleme.

Neben dem Raumdecker am ersten Pfosten, die man bewusst attackieren kann, ist es möglich zentral für Gefahr zu sorgen. Scharfe Flanken vor den Fünfmeterraum kann selbst Neuer nicht abfangen. Im Idealfall bringt man sie so eng an den Fünfer, dass er zögert, aber nicht rauskommt. Außerdem ist durch die hohe Anzahl an Vordermännern oftmals sein Bewegungsradius eingeschränkt.

Gleichzeitig ist bei einer solchen Flankenart der eigene Spieler bei Kopfbällen tornah und dadurch sehr gefährlich. Weil in der Mitte nur Manndecker sind, kann man mit hoher Bewegung, Rochaden und Kreuzbewegungen enorm gefährlich werden. Zusätzlich steht auch am zweiten Pfosten niemand. Rückt ein Akteur aus dem Rückraum des Sechzehners im richtigen Moment nach vorne, können Weiterleitungen sehr effektiv werden.

Doch auch Vorsicht ist geboten: Ribéry und Robben warten meistens ungefähr am 16er, beziehungsweise einer der beiden auch etwas weiter vorne, für potenzielle Konter. Hierauf muss man aufpassen, die Münchner konnten schon ein paar Tore durch Konter nach Ecken erzielen. Hinsichtlich dieses Aspektes muss man natürlich auch die brandgefährlichen Abwürfe Manuel Neuers erwähnen, die bei solchen Aktionen entscheidend sein können.

Bei Freistößen aus der Tiefe oder dem Halbfeld verteidigt Bayern ebenfalls oft mit allen Spielern. Die Akteure stehen auf einer Linie, die kopfballstärksten Akteure sind meistens direkte Manndecker und der Rest unterstützt. Auch das kann man bespielen: Weil die Bayern auf der 16er-Grenze stehen und sowohl auf einer Linie spielen, als auch Manndecker sein sollen, kann dieses Linienspiel genutzt werden. Kommt der Ball hinter diese Linie und man koordiniert die eigenen Rückfall- und Aufrückbewegungen ordentlich, ist ein solches Tor möglich, wie durch Stranzl am letzten Wochenende.

Gegenmaßnahmen zur Offensivfluidität

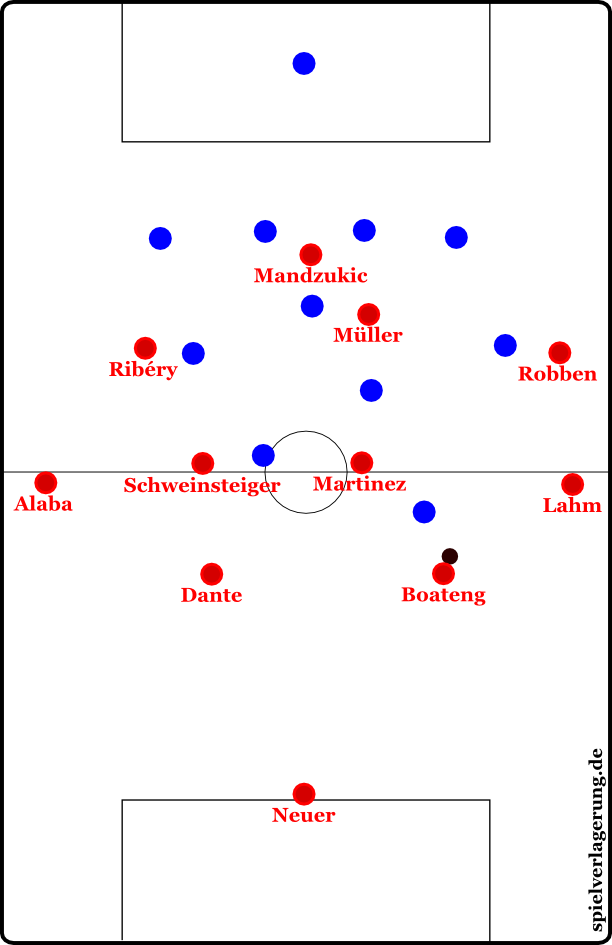

In unserem allgemeinen Artikel zu „Gegenmitteln für eine Offensivfluidität“ wurden schon einige allgemeine Gegenmittel für eine Offensivfluidität aufgezählt. Die Bayern spielen bekanntlich mit einer starken Überladung auf der (halb-)rechten Seite und der Mitte. Franck Ribéry zieht immer wieder von der linken Außenbahn ins Zentrum oder gar auf rechts und unterstützt dort.

Dieses Überladen sollte möglichst neutralisiert werden. Dies ist aber schwierig: Der nominelle Gegenspieler Ribérys kann sich kaum aus der Kette lösen und Ribéry verfolgen, um die Überzahl zu neutralisieren. Die Dortmunder spielten auch darum wohl gegen Bayern in dieser Saison anders als früher; sie stellten auf ein 4-5-1 um, wodurch sie einen Mann mehr in der Mitte hatten und die Fluidität der Münchner auszugleichen wussten.

Zusätzlich können sie durch den zusätzlichen Mittelfeldmann noch stärker auf die Seite verschieben, die Schnittstellen versperren und besser Druck entfachen. Bei einem 4-4-2 ist zum Beispiel die Breitenstaffelung sehr schwach, wenn man die Schnittstellen so sehr versperren möchte.

Im 4-5-1 kann Bayern zentral sehr gut zirkulieren, hat aber vorne kaum Raum. Mit intelligentem Herausrücken kann der 4-5-1 spielende Gegner dennoch Druck entfachen.

Eine andere Variante gegen die Offensivfluidität könnte aber eine Veränderung der manndeckenden Spielweisen sein. Zum heutigen Standard gehören Manndeckungen auf den Flügeln. Der Außenverteidiger übernimmt den gegnerischen Außenstürmer, der Außenstürmer übernimmt den gegnerischen Außenverteidiger. Eventuell wäre es aber gegen offensivstarke und fluide Mannschaften wichtiger, wenn man den Gegner nicht in „Außenstürmer“ und „Außenverteidiger“ einteilt, sondern nach ihren Rollen klassifiziert.

Der Breitengeber im Offensivspiel wird dann vom tieferen Akteur abgedeckt, was praktisch bedeuten würde, dass der eigene Außenverteidiger sich positionsorientiert und sehr defensivdenkend verhält, bis der gegnerische Außenverteidiger aufrückt. Danach übernimmt er diesen, während der eigene Außenstürmer als Manndecker auf den gegnerischen Außenstürmer agiert. Im Idealfall würde diese Spielweise so gespielt werden, dass die Manndeckung aus der Position heraus übernommen wird.

Die eigene Mannschaft würde also in einer positionsorientierten Raumdeckung stehen, jeder auf seiner nominellen Position und das Aufrücken des Gegners abwarten. Danach wird der jeweilige Gegenspieler manndeckend übernommen und das fluide Spiel des Gegners zumindest zahlenmäßig neutralisiert – in der Mitte bliebe die enge 4-3-Stellung weiterhin bestehen. Oder es übergibt der Außenstürmer auch an die jeweiligen Mittelfeldspieler und spielt dann eng an dem dadurch entstehenden Loch, wenn der Sechser oder Achter herausgelockt wird.

Alternativ kann das Raumfressen der Dortmunder praktiziert werden; oftmals wirkt dieses aber etwas passiv und lediglich raumsichernd. Theoretisch könnte man es mit einem sehr schnellen kollektiven Aufrücken garnieren, um die Aggressivität und den Druck zu erhöhen, doch hier wäre die Spielweise wohl zu instabil. Selbst blinde Pässe in den Raum könnten für eins-gegen-eins-Situationen führen. Vorsicht ist generell geboten bei langen Bällen, weil Mandzukic sich wie Lewandowski beim BVB immer wieder in die Halbräume oder auf die Flügel bewegt und dort den Raum überlädt, Chaos in die Abwehrreihe bringt und oftmals einen Gegenspieler bindet.

Um dies zu neutralisieren, könnte sich eine Dreierkette oder ein 4-1-3-2(-0) mit einem zurückfallenden Sechser und einer engeren Dreier-Mittelfeldreihe anbieten, die auch gegen die Offensivfluidität der Münchner nützlich wären. Generell würden gewisse formative Veränderungen interessanten Charakter entwickeln.

Formative Veränderungen

Das 4-5-1 der Dortmunder wurde bereits erwähnt und in mehreren Analysen abgehandelt. Auch die Spielvereinigung Greuther Fürth und Bayer Leverkusen konnten mit dem 4-5-1 gewisse (Achtungs-)Erfolge feiern. Aber es ist nicht die einzige interessante formative Umstellung, die den Bayern das Leben schwer machen könnte. Statt eines 4-5-1 könnte zum Beispiel ein 5-4-1 gespielt werden.

Die Vorteile sind eine hohe Kompaktheit in der Abwehr und die Möglichkeit enorm flexibel auf die Fluidität zu reagieren. Der jeweilige ballnahe Außenverteidiger kann problemlos herausrücken, im Mittelfeld unterstützen oder mannorientiert agieren und es gibt dennoch eine sehr kompakte und in der Breitenstaffelung starke Abwehrreihe dahinter. Interessant ist auch das Herausrücken der Innenverteidiger in diesem System.

Sie können sich immer wieder in den Zwischenlinienraum bewegen, dort unterstützen und wären gleich durch zwei Spieler abgesichert, wodurch sie diese proaktive Spielweise noch extremer ausüben könnten. Auch bei einem 4-5-1 könnte ähnlich gespielt werden; der zentrale Sechser hätte die Möglichkeit, sich je nach Situation nach hinten fallen zu lassen und dort eine Fünferkette herzustellen, wenn der Außenverteidiger mit seinem Gegenspieler mitgeht. Er könnte auch in der Mitte bleiben oder eben bei einem 4-1-4-1 als Mittelfeldlibero agieren, der entlang des Zwischenlinienraums Busquets-like eigene Entscheidungen trifft, lose Bälle einsammelt oder Manndeckungen übernimmt.

Zwei weitere interessante Formationen gibt es ebenfalls, sie werden aber wegen ihrer Absurdität nur kurz angeschnitten. Eine Möglichkeit wäre ein 4-1-3-2 mit breiten Mittelstürmern. Diese könnten das Spiel im letzten Drittel jeweils ballseitig breit machen, der andere begibt sich ins Zentrum. Die „1“ hinter der Dreierreihe wäre ein „Sammler“-Typus, wenn man die Terminologie von Jäger und Sammler in der defensiven Rollenverteilung übernimmt.

Das 4-1-3-2 mit breiten Mittelstürmern beim Pressing auf die Seite. Theoretisch kann der ballferne Mittelstürmer auch weit in die Mitte rücken und unterstützen.

Diese drei Akteure könnten unterschiedlich besetzt werden und auf verschiedene Arten agieren: Eine Möglichkeit wäre gar ein gelernter und kopfballstarker Mittelstürmer als zentraler Spieler, der auf die Halbspieler ablegt. Auch ein Spielgestalter neben zwei Manndeckern oder eine Dreifachacht vor einem Sechser sind theoretisch denkbar.

Die letzte und abstruseste Möglichkeit wäre ein 5-5-0/0-5-5-System. Die Mannschaft stünde in einem hohen Mittelfeldpressing, wäre relativ passiv und würde versuchen Pressingfallen aufzubauen, ansonsten nur passiv verschieben. Lange Bälle wären gegen diese numerische Überlegenheit kaum zu gebrauchen. Quasi „den Bus parken“, aber auf dem falschen Parkplatz, nämlich um die Mittellinie herum. Ohnehin spielt das Pressing bei dieser Partie ebenfalls eine wichtige Rolle.

Wie presse ich gegen die Bayern?

Das Pressing gegen den Rekordmeister ist ebenfalls eine unangenehme Begebenheit. Steht man in einem (passiven) Abwehrpressing, dann benötigt man etwas Glück und/oder die passenden Spieler, um konstant Torgefahr zu entfachen. Die Gladbacher konnten zum Beispiel nach der furiosen Anfangsphase an diesem Wochenende mit ihrer tieferen Ausrichtung kaum noch Angriffe fahren. Zwar wirkt das Abwehrpressing in der Defensive stabiler, doch die Bayern haben mit ihrer Offensivfluidität, dem bewussten Spiel auf zweite Bälle nach Flanken, den Flanken selbst und auch dem einen oder anderen Distanzschuss (Robben, Schweinsteiger) starke Gegenmittel dagegen gefunden.

Bei einem Angriffspressing läuft man Gefahr ausgespielt zu werden, denn die Bayern sind eine herausragende Kontermannschaft geworden. Balleroberungen im letzten Spielfelddrittel sind enorm schwierig, weil die Bayern mit Manuel Neuer im Tor eine gute Unterstützung haben, was sich besonders im Hinspiel gegen Barcelona zeigte. Dank ihrer körperlichen Robustheit und ihrer Stärke im Gegenpressing können sie problemlos lange Bälle riskieren, eine Vielzahl der zweiten Bälle gehört ihnen. Die eigene formative Streckung im Angriffspressing und die technische Stärke der Münchner sind dabei ebenfalls kontraproduktiv.

Die logische Wahl dürfte also ein Mittelfeldpressing sein. Die maximale Höhe sollte von Manuel Neuer abhängig gemacht werden: Kann er problemlos angespielt werden und sich die Innenverteidiger zu ihm zurückfallen lassen, dann ist es keine praktikable Wahl. Kann er zwar angespielt werden, hat aber keine kurze Verbindung zu den möglichen Passoptionen und kann also situativ gepresst werden, ist es vermutlich eine gute Wahl.

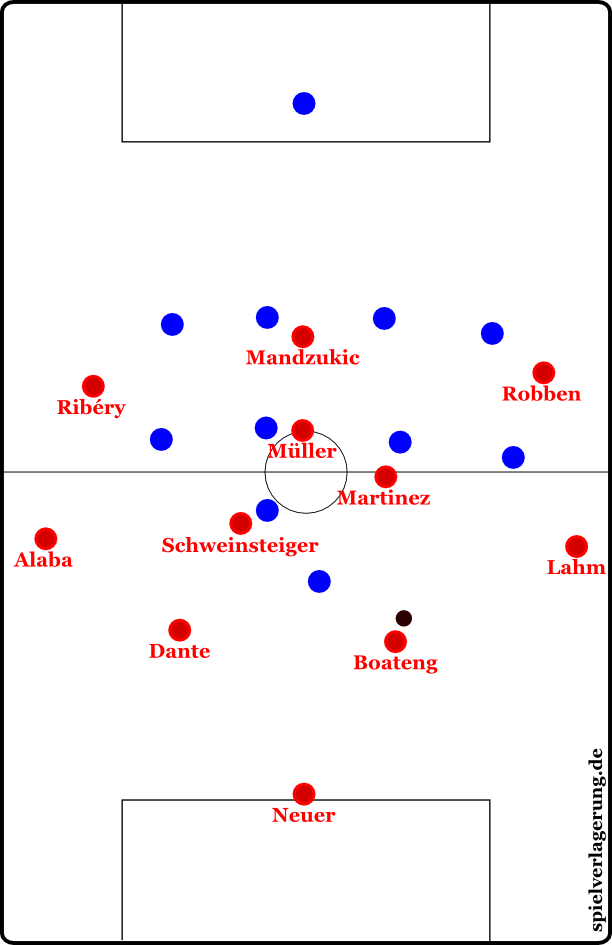

Eine interessante Möglichkeit in diesem Mittelfeldpressing könnte das Provozieren von Schweinsteigers Herauskippen sein; nur um danach wieder zurückzufallen und eine Überzahl zu haben. Schweinsteiger würde dabei mannorientiert verfolgt werden, allerdings nur situativ beziehungsweise in den Mittelfeldzonen. Auf der Suche nach Raum würde er nach hinten gehen, woraufhin man ihn nicht mehr manndecken würde und eine Überzahl im Mittelfeld hätte. Etwas Ähnliches haben die Münchner gegen Xavi praktiziert.

Im 4-5-1 wäre dies ebenfalls noch kompakter möglich, indem immer einer der beiden Innenverteidiger zugestellt wird und der andere den Ball hat. Der Mittelstürmer läuft diesen Innenverteidiger an, das Mittelfeld stellt die Passoptionen zu. Kommt Schweinsteiger tiefer, fällt der Mittelstürmer zurück. Aus einer 4-5-Stellung gegen acht Feldspieler wird ein 4-5-1-0 gegen sieben. Auch die Offensivfluidität könnte dadurch in den Griff bekommen werden.

Beim Mittelfeldpressing können die Innenverteidiger, auch wegen des Sichtfelds, nicht schnell Verbindung zu Neuer aufnehmen, es bedeutet außerdem sehr viel Raumverlust.

Bei einem 4-4-2 könnte dies ähnlich praktiziert werden. Die Innenverteidiger werden angelaufen und zugestellt, Schweinsteiger würde früher oder später dann wohl zentral abkippen und jetzt könnte mit einem 4-4-1-1 zusätzlich die Mitte stärker zugestellt werden, der Mittelstürmer würde sich an Schweinsteiger orientieren. Der hängende Stürmer könnte dann außerdem aufrückende Innenverteidiger pressen.

Es gibt auch einen Unterschied im Pressing, wenn Kroos oder Müller im Zentrum spielen. Bei Kroos wird eine aggressivere Vorgehensweise benötigt. Hier muss aber auf Kroos‘ technische Stärke geachtet werden. Müller hingegen kann eine aggressive Manndeckung durch seine intelligente Bewegung aushebeln, er sollte eher gestellt und am Kombinationsspiel gehindert werden.

Das Zusperren von Passwegen ist hier essentiell und ein besonderes Augenmerk sollte auf seine Bewegungen gelegt werden. Bewegt er sich von seiner zentralen Position aus stark auf die Flügel, will er im Normalfall Räume öffnen. Meistens kommt er dann von seiner breiten Position dynamisch nach innen und überlädt die breiteren Schnittstellen. Stattdessen sollte er zwar beobachtet werden, die Kette aber nicht verbreitert und ruhig die Seite verwaisen gelassen werden. Lieber dort den Raum für Müller öffnen, als die Schnittstellen frei zum Befahren machen.

Bei Kroos sollte bei tieferer Stellung, also beim Helfen im Aufbauspiel, in eine Manndeckung aufgebaut werden beziehungsweise lose verfolgt werden, um Sichtfelddrehungen zu verhindern. Unter Bedrängnis spielt er meist Querpässe oder geht in riskante Dribblings, was man ausnutzen sollte. Sobald Kroos sich dreht, wird aggressiveres Pressing gefahren und auf einen Ballverlust gehofft. Gegen Stuttgart zu Saisonbeginn kamen in solchen Situationen in der Anfangsphase auch viele Bälle ungenau auf seine Mitspieler und der Angriff musste unterbrochen werden, weil die Bewegung nicht mehr stimmte – eine Rarität beim enorm passstarken Kroos.

Spielt Müller zentral, kann auch versucht werden, dass man Mittelfeld und Angriff der Bayern trennt. Dies wurde ebenfalls schon sehr erfolgreich praktiziert. Der Ballbesitz wird den Bayern in der Tiefe nahezu gänzlich überlassen, aber durch die extreme Schnittstellenverdichtung und Raumenge kommen Müllers Stärken weniger zum Tragen und seine Schwächen dagegen etwas mehr. Bayern fehlt dann die Anbindung nach vorne, Ribéry geht stärker in die Mitte und im besten Fall können die oben geschilderten Kontermöglichkeiten praktiziert werden.

Passivitäts– beziehungsweise Pressingfallen?

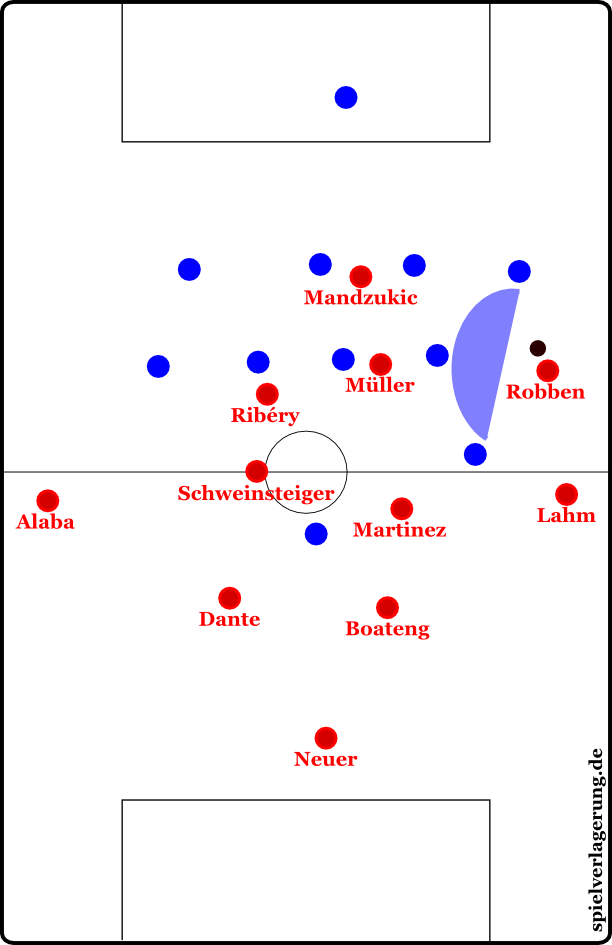

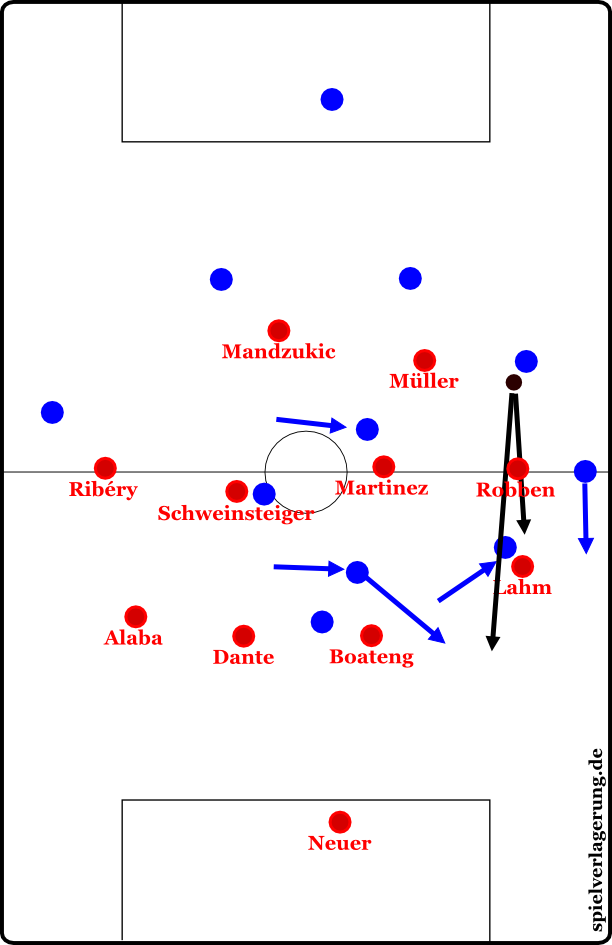

Der einzige, der mehr oder weniger eine halbwegs feste Position in der offensiven Dreierreihe besitzt, dürfte Arjen Robben sein. Natürlich rückt er auch immer wieder in die Mitte oder überlädt gar halblinks, aber zumeist spielt er weiterhin als inverser Flügelstürmer im rechten und halbrechten Raum. Philipp Lahm wartet oftmals versetzt hinter ihm, um entweder situativ hinterlaufen, als sichere Anspielstation nach hinten oder in die Mitte fungieren oder diagonal in offene Räume als Kombinationsspieler ziehen zu können.

Obgleich Robbens Egozentrierung in seinen Laufwegen und seiner Entscheidungsfindung sich stark verändert hat, so ist er von seinem Spielercharakter weiterhin ein Dribbler und Raumnutzer. Diese Eigenschaft kann man sich theoretisch gefügig machen. Mit einer positionsorientierten und asymmetrischen Formation könnte er beispielsweise intelligent getrippelt werden. Die Abwehrreihe würde stärker auf die Seite verschieben und tief stehen, die Mittelfeldreihe würde weniger stark verschieben. Robben hätte dort den Ball, könnte aber nichts tun: Sämtliche Wege sind zu.

Ihm wird ein diagonaler Laufweg angeboten, der aber vom Außenmittelfeldspieler versperrt wird. Geht er in die Mitte, wird er sofort attackiert. Wird Robben hinterlaufen, dann kann der Außenverteidiger ihn übernehmen, weil es der Außenspieler und der Sechser sind, die sich an Robben orientieren. Auch der Halbstürmer kann das Pressing unterstützen, indem er diesen „Halbmond“ um Robben herum komplettiert.

Neben dieser Pressingfalle könnte auch eine „Passivitätsfalle“ gespielt werden. Im Gegensatz zu einem aggressiven Verschieben würde Robben nur passiv gestellt werden. Sowohl das Mittelfeld als auch die Abwehr könnten eng und eingerückt stehen, um Robben den Außenkanal sehr weit offen anzubieten. Schmelzer würde dann ein „Pseudopressing“ praktizieren: Robben wird bogenartig angelaufen, aber dann nicht wirklich attackiert.

Der bogenartige Lauf soll alle Passoptionen in die Diagonale und danach in die Mitte versperren. Robben sieht den freien Raum und startet, woraufhin ihn der Außenverteidiger verfolgt und später rückwärtspresst. Damit schließt er auch Lahm als Option ab. Der Außenstürmer hinterläuft den eigenen Außenverteidiger und kann mit enormer Dynamik diagonal auf Robben pressen.

Wird dies von einem Spieler der Marke Gündogan (als Halbspieler) oder Reus (als Außenstürmer) praktiziert, gäbe es eine hohe Aussicht auf Erfolg und einen gegenpressingresistenten Balleroberer. Dass diese Spielweise nicht einfach umsetzbar und womöglich instabil ist, liegt aber auch auf der Hand. Eine einfachere Pressingfalle könnte – neben den erwähnten auf Robben und Müller – übrigens auch auf die Innenverteidiger praktiziert werden.

Der Dante-Partner

Ob Daniel Van Buyten oder Jerome Boateng, so pressingresistent wie Dante ist keiner. Und keiner der beiden ist so passstark, obwohl keiner als schwach bezeichnet werden könnte. Der wirklich große Unterschied liegt aber in der Art des Aufrückens: Dante ist bei seinen vertikalen Läufen in freie Räume hervorragend, macht selten Fehler und auch unter Druck wirkt er kaum gestresst. Van Buyten hingegen fehlt die Dynamik im Aufrücken, Boateng wirkt teilweise etwas undiszipliniert in Bezug auf den Aufrückradius. Er steht manchmal zu hoch oder spielt unter Druck zu ungenaue Pässe.

Mit einem asymmetrischen 4-4-1-1 könnte auch dies ausgenutzt werden. Die Asymmetrie würde so gespielt werden, dass sich der hängende Stürmer an Schweinsteiger oder Martinez orientiert, der Mittelstürmer aber Dante in eine feste Manndeckung nimmt. Dante fällt weg, der andere Spieler erhält den Ball. Dante wird zudem als Passoption ausgeschaltet, ebenso wie der nahe Sechser.

Nun trägt der schwächere Innenverteidiger die Last des Aufbauspiels. Falls er aufrückt, wird er gepresst. Dabei können die beiden Stürmer ihn gemeinsam attackieren und behalten ihre zuvor manngedeckten Spieler im Deckungsschatten, um den halbrechten Innenverteidiger zu isolieren.

Bespielen der Positionsdeckung und des Herausrückens

Eine letzte, allerdings sehr schwierige Möglichkeit, um Tore zu erzielen ist das Bespielen der bayrischen positionsorientierten Raumdeckung und ihrer Mannorientierungen. Weil die Formation sehr kompakt und die Mannorientierungen situativ sind, ist dies eben enorm schwer zu praktizieren. In einzelnen Spielen wurde es von manchen Gegnern aber dennoch gemacht, wie beispielsweise von den Gunners aus London.

So werden durch eine eigene offensivfluide Spielweise oder intelligente positionelle Rochaden die Löcher hinter den manndeckend mitgehenden Außenverteidigern genutzt. Auch der Zwischenlinienraum kann erweitert werden, wenn die Sechser der Bayern durch ihre situativen Manndeckungen nach vorne gelockt werden. Der Raum dahinter ist dann kurzzeitig durch schnelle Bewegungen, technisch anspruchsvolle Schnittstellenkombinationen und gruppentaktische Spielzüge bespielbar. Viel Hoffnung sollte man sich hier aber nicht machen.

Bei diesem langen Ball des herausgekippten Sechsers wurde Lahm rausgezogen, der Linksaußen geht in die Mitte, der Zehner bindet Schweinsteiger und der zweite Sechser bindet Martinez. Der Flügel kann überladen werden, der Zehner und der Mittelstürmer, der Boateng binden soll, können dann in der Mitte anspielbar sein.

Fazit

Auch die Münchner sind schlagbar – es ist aber extrem schwierig. Zwar sind die Chancen etwas besser, weil Holger Badstuber wegen seiner Verletzung nicht spielt und somit nicht zu überraschenden Flanken kommen kann, aber letztlich ist es eine Herkules-Aufgabe.

Die Manndeckungen wirken auf dem Papier wie ein labiler Punkt, sind aber bei einer kompakten, konservativen Spielweise wegen ihrer Situationsorientiertheit und räumlichen Einschränkung enorm schwer zu bespielen. Konter über ballferne Seiten, in offene Löcher oder mit extremer Dynamik und individueller Klasse im Kombinationsspiel sind ebenfalls möglich. Am wahrscheinlichsten erscheinen Standardsituationen, um zum Erfolg zu kommen.

Allerdings muss man erst so weit nach vorne kommen; gegen Bayern ist es zwar möglich mit herauskippenden Sechsern zumindest ins Mittelfeld zu kommen, aber es benötigt schon gewisse Fähigkeiten, individuelle wie kollektive, um konstant bis ins letzte Spielfelddrittel vorzudringen. Lange Bälle oder das Aufrücken über die Flügel muten als einfachere Varianten an, die praktiziert werden können. Besonders diagonale Rückgaben in die Mitte nach Raumgewinn über die Seiten dürften praktikabel sein.

Jedoch kann man sich nicht nur auf die eigene offensive Phase konzentrieren, sondern muss auch Gegentore vermeiden; keine so einfache Aufgabe. Die klassischen Aspekte wie horizontale und vertikale Kompaktheit müssen ebenso wie ein nahezu perfektes Verschieben gewährleistet sein. Ein Allheilmittel gibt es nicht. Die Offensivfluidität kann eingeschränkt werden, doch die Bayern werden auch über klassische Mittel wie Pärchenbildungen zwischen Außenverteidiger und Außenstürmer sehr gefährlich, ihre Flügelüberladungen sind hervorragend und sie haben mit Schweinsteiger einen hervorragenden Spielgestalter. Auch Aspekte wie die Diagonalität der Außenverteidiger, Müllers Raumdeuten oder Mandzukic als ausweichender Stürmer sind aller Ehren wert und stets gefährlich.